“已”字作为汉字中的基础独体字,其书法演变承载着汉字从象形到抽象的审美历程,从甲骨文到现代书法,“已”字始终以简洁的笔画传递着“停止、完成”的语义内涵,同时在书法艺术中展现出独特的结构美与韵律感。

从字源演变看,“已”字最早可追溯至甲骨文,其形如一条弯曲的蛇,头部有明显的三角特征,尾部卷曲,本义与“蛇”相关(“已”与“巳”在甲骨文中同形,后分化),金文时期,“已”字的蛇形特征逐渐弱化,线条趋于规整,但仍保留弯曲弧度,小篆阶段,秦始皇统一文字,“已”字线条圆转均匀,结构对称,体现出秦代书法的秩序美,隶书变革中,“已”字打破圆转笔画,变为方折为主,竖弯钩的弧度被拉直,横画舒展,奠定了楷书的基础,楷书形成后,“已”字笔画定型为横、竖、横折、横、点(或钩),结构紧凑,重心稳定,成为后世书法的标准形态,行书与草书则在楷书基础上简化笔画,追求流动感,如王羲之行书中的“已”字,笔画连带自然,结构灵动,打破了楷书的静态平衡。

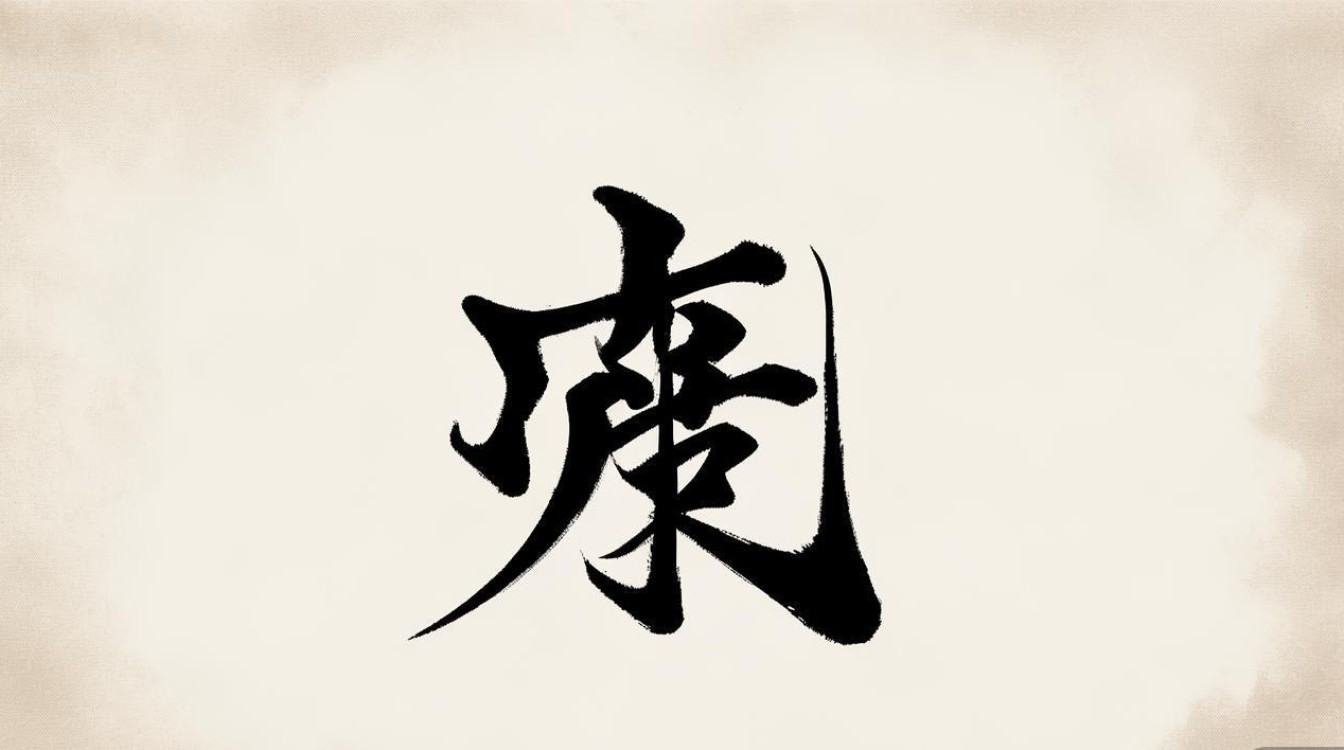

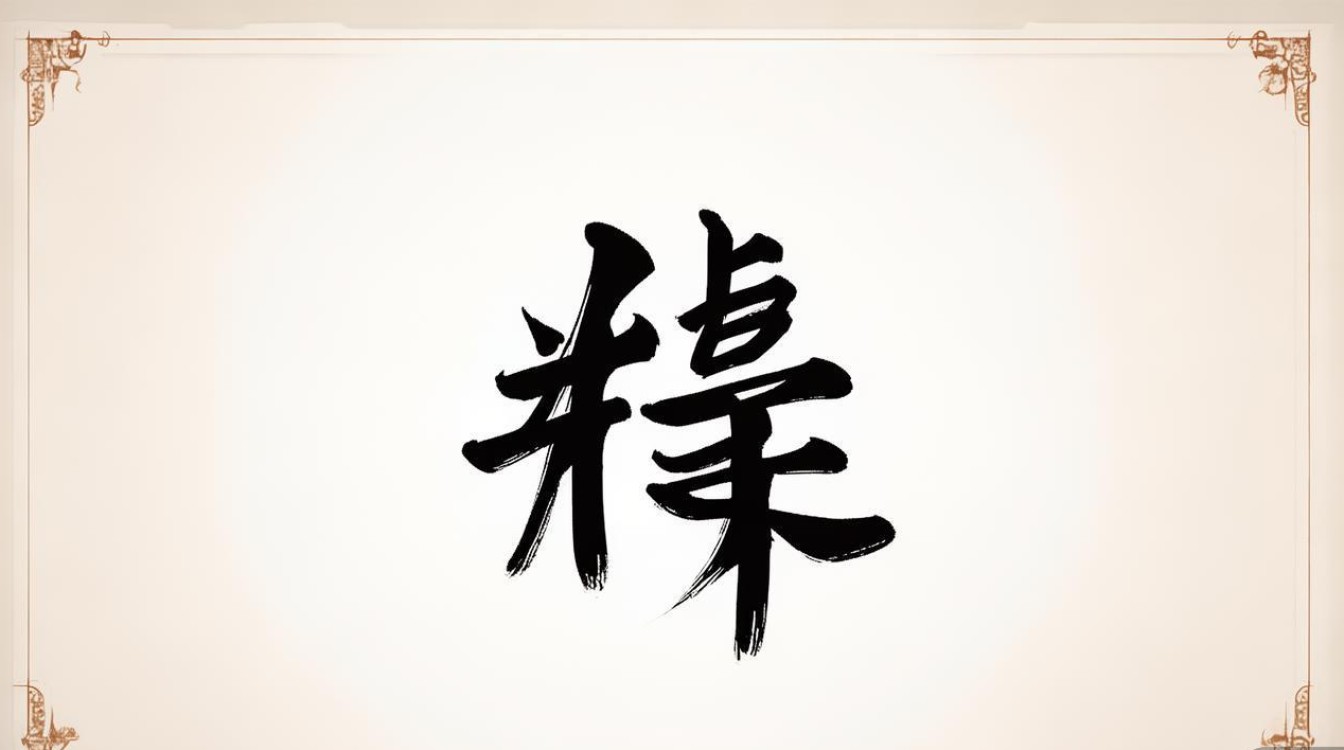

在书法结构美学中,“已”字虽笔画简单,却蕴含丰富的平衡法则,其结构可概括为“上横稳、中竖直、下弯活”:上横画需平稳舒展,如同天平的横梁,奠定字的基础;中间竖画要垂直挺拔,连接上下,形成字的脊梁;下部的竖弯钩是“已”字的神采所在,钩部需含蓄有力,弯弧自然,既不能生硬直折,也不能过度柔弱,不同书体对“已”字结构的处理各有侧重:楷书讲究“横平竖直”,如颜真卿《颜勤礼碑》中的“已”字,横画厚重,竖弯钩饱满,结构方正严谨;行书则强调“欹正相生”,如米芾《蜀素帖》中的“已”字,横画稍斜,竖弯钩连带出飞白,动态感十足;草书中,“已”字笔画高度简化,如怀素《自叙帖》中的“已”字,仅以几笔弧线勾勒,却仍能辨识其形态,体现“减笔不失其神”的艺术追求。

为更直观对比不同书体中“已”字的书写特点,可参考下表:

| 书体 | 笔画特征 | 结构处理 | 风格示例 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 横平竖直,笔画分明 | 上紧下松,重心居中 | 颜真卿《颜勤礼碑》:方正雄浑,笔画厚重 |

| 行书 | 笔画连带,轻重变化 | 欹侧取势,灵活多变 | 王羲之《兰亭序》:飘逸流畅,自然天成 |

| 草书 | 笔画简省,圆转连绵 | 省减笔画,强调气韵 | 张旭《古诗四帖》:奔放洒脱,一气呵成 |

| 隶书 | 蚕头燕尾,横画舒展 | 扁平开阔,左右对称 | 《曹全碑》:古朴典雅,笔画秀美 |

| 篆书 | 线条均匀,圆转对称 | 结构对称,中宫收紧 | 李斯《峄山碑》:庄重典雅,圆润流畅 |

名家书法中,“已”字的写法往往体现个人风格与时代审美,如王羲之行书中的“已”字,以“一拓直下”的笔法,横画起笔含蓄,收笔轻快,竖弯钩如“折钗股”般有力而富有弹性,展现出“不激不厉,而风规自远”的晋韵,颜真卿楷书中的“已”字,则强化了横画的“蚕头燕尾”与竖弯钩的“弩笔”,笔画饱满,气势雄强,体现盛唐的雍容气象,而赵孟頫行书中的“已”字,融合晋唐笔法,笔画秀润,结构匀称,带有“尚意”书风的雅致,元代书法的复古倾向可见一斑。

临习“已”字书法时,需注意以下几点:一是笔顺规范,正确的笔顺为“横、竖、横折、横、点(或钩)”,确保笔画间自然衔接;二是笔画力度,横画要“逆入平出”,竖弯钩需“驻笔回锋”,避免笔画漂浮;三是结构平衡,上横与下弯钩要形成“上承下启”的呼应,中竖不可偏斜,保持重心稳定;四是书体风格,楷书求“法度”,行书求“气韵”,草书求“神采”,需根据目标书体调整书写节奏,初学者可从楷书入手,掌握基本结构后,再过渡到行书、草书,体会不同书体的艺术表现力。

相关问答FAQs

-

问:“已”字在书法中容易写错哪些笔画?

答:常见错误主要有三处:一是竖弯钩写成竖钩,缺少弯弧的过渡,显得生硬;二是横画过长或过短,破坏字体的平衡,通常上横长度约为字宽的2/3;三是收笔时“点”或“钩”的位置不当,应位于竖弯钩的弧顶内侧,避免外翘或内缩,需注意“已”与“己”的区别,“己”的竖弯钩封口更紧,而“已”的弯弧更开放。 -

问:初学者临习“已”字时,如何把握不同书体的风格差异?

答:建议分步骤练习:先练楷书(如颜真卿《多宝塔碑》),掌握“横平竖直、结构方正”的基本法度,理解“已”字的重心与平衡;再练行书(如赵孟頫《洛神赋》),注意笔画连带与节奏变化,体会“行云流水”的流动感;最后尝试草书(如孙过庭《书谱》),重点观察笔画的简省与气韵连贯,避免为求快而潦草,临习时多对比名家范本,分析其笔画起收、结构处理的特点,逐步形成对书体风格的感知。