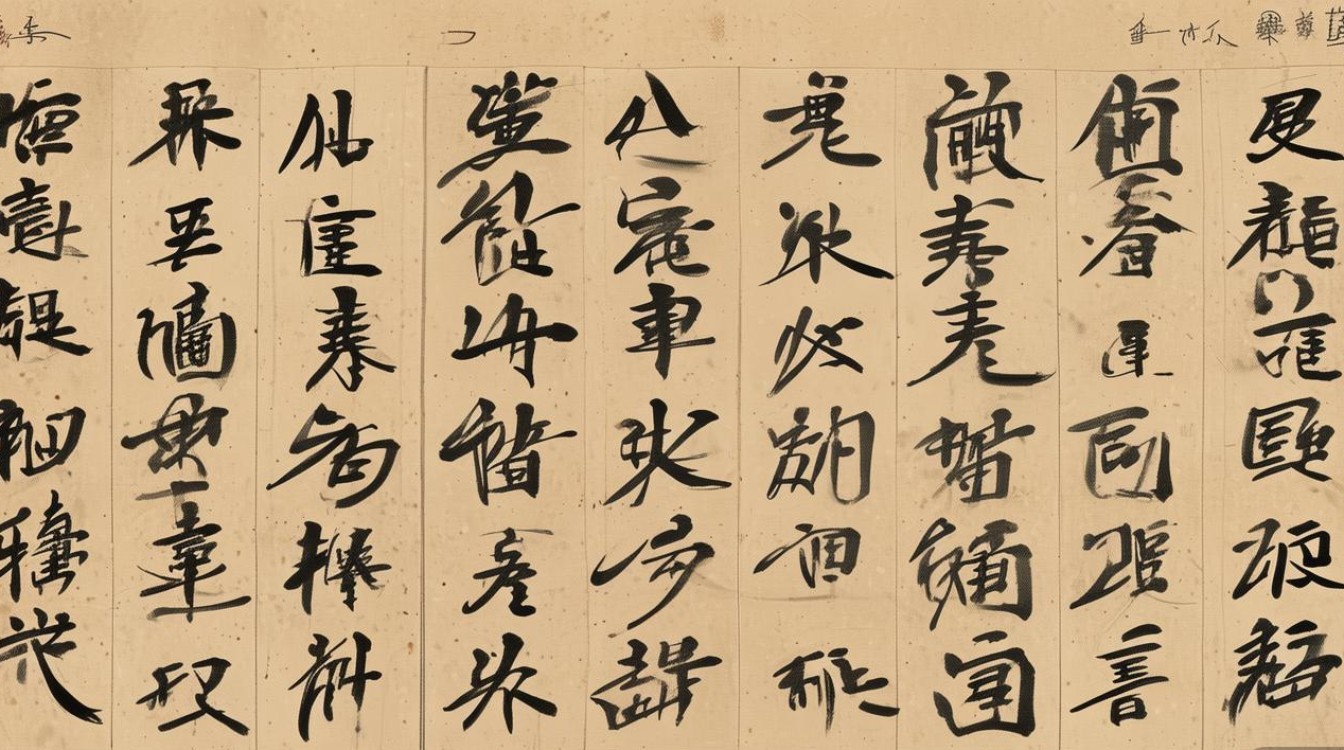

马本立书法作为当代书坛颇具影响力的艺术实践,其创作以深厚的传统功底为根基,融合时代审美意趣,形成了独具特色的艺术风貌,他早年浸淫于唐楷经典,临习欧阳询《九成宫》、颜真卿《勤礼碑》多年,打下了坚实的笔法与结构基础;后转益多师,上溯魏晋,研习王羲之《兰亭序》、王献之《中秋帖》,兼取汉隶《曹全碑》的朴拙与北魏墓志的险峻,逐渐形成“碑帖融合、刚柔相济”的个人风格,其书法五体皆能,尤以行草见长,作品既有“二王”的典雅飘逸,又含碑学的雄浑厚重,在当代书法传统与创新的双重语境中展现出独特的艺术价值。

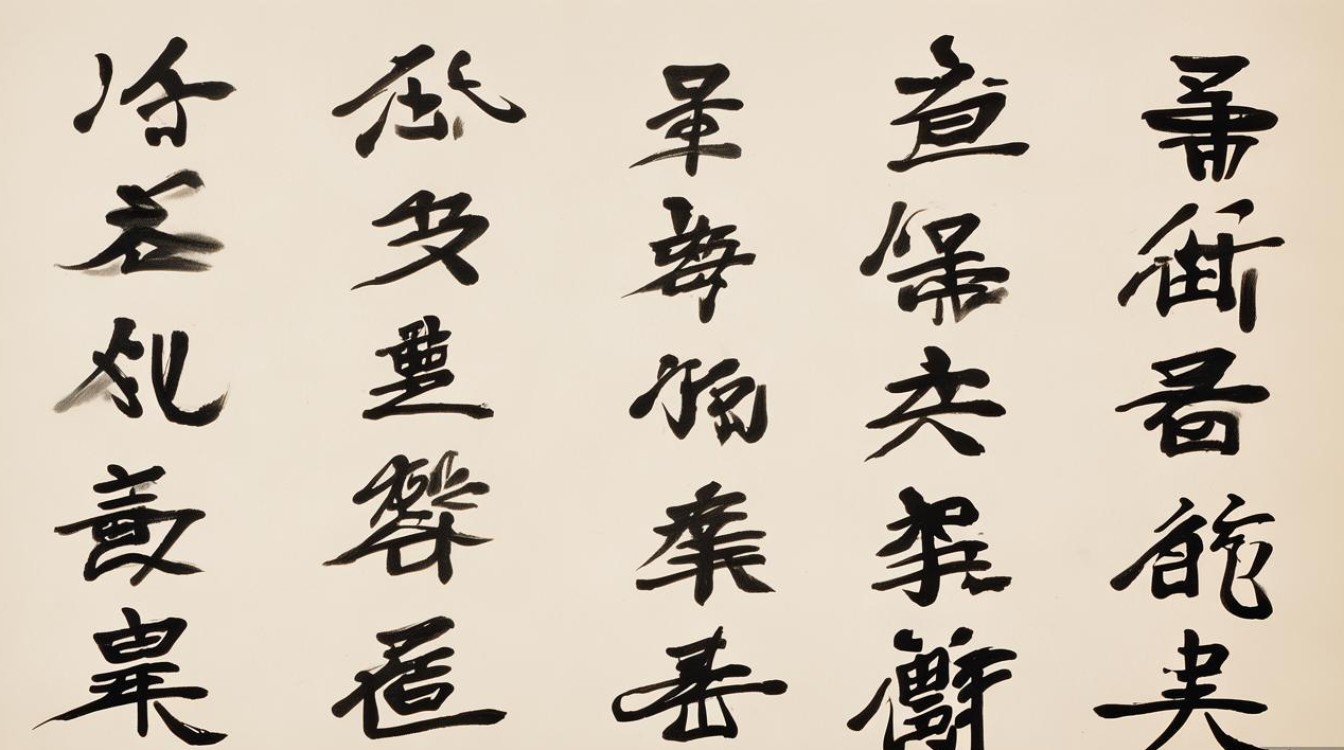

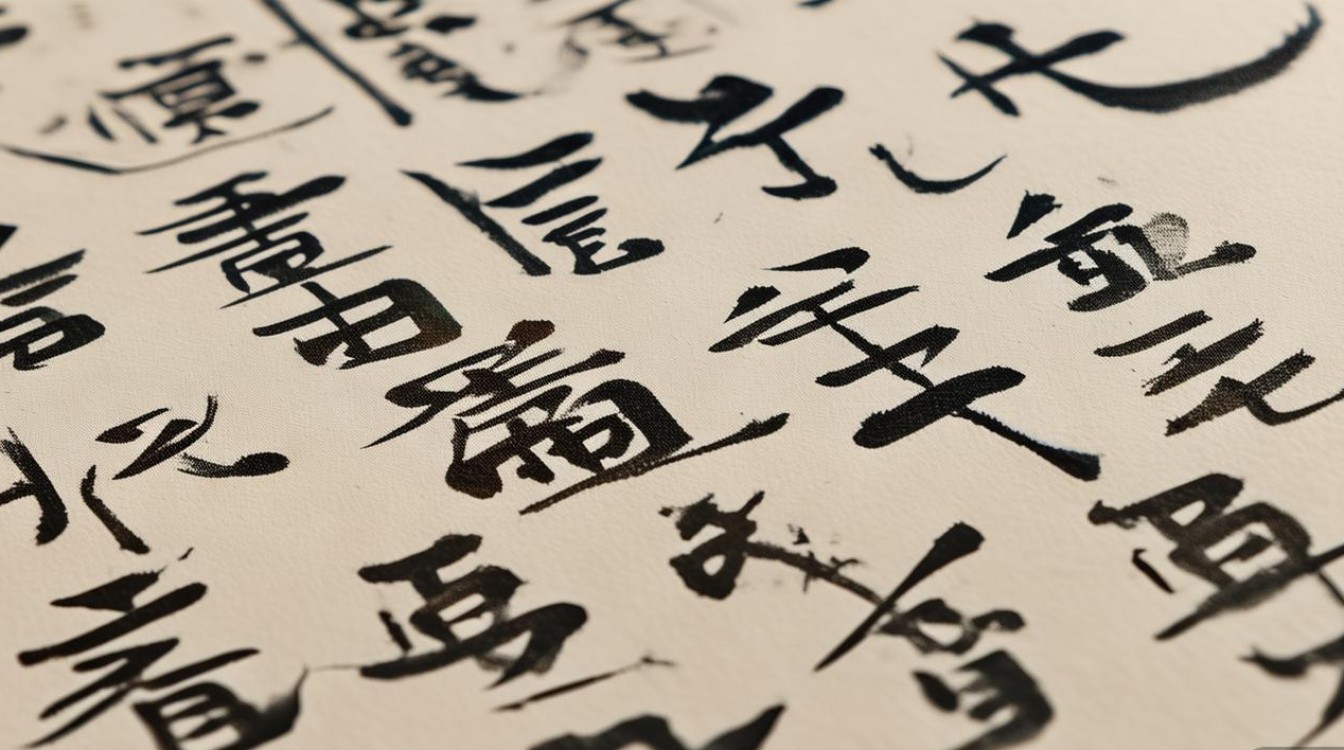

在技法层面,马本立书法强调“笔法为骨,墨法为韵,章法为魂”,用笔上,他注重提按转折的节奏变化,方笔斩钉截铁,圆笔含蓄蕴藉,如“屋漏痕”般的线条质感既见力度,又富弹性;结体上,打破传统书体的固有框架,楷书中融入行书的流动感,行草中兼取隶书的横势与楷书的端庄,字形或欹侧取势,或平正安稳,在动态平衡中彰显奇正相生的美学趣味,章法布局上,他善于处理虚实、疏密、浓淡的关系,作品中字与字、行与行之间顾盼生姿,通过牵丝引带、墨色晕染营造“计白当黑”的意境,使整体气韵贯通,富有视觉张力,例如其代表作《行书千字文》,单字精妙,通篇和谐,既有传统法度,又不失时代气息,被多家艺术机构收藏。

马本立的艺术成就不仅体现在创作上,更在于他对书法传承与创新的深刻思考,他主张“师古不泥古,创新不离宗”,认为书法应在尊重传统的基础上,融入个人情感与时代精神,其创作题材广泛,既有古典诗词的雅致,也有现代自作诗的鲜活,作品内容与形式相得益彰,他还积极参与书法教育公益活动,通过讲座、工作坊等形式推广书法艺术,培养了众多后学,为当代书法的普及与发展贡献力量。

以下是马本立书法艺术特点的简要梳理:

| 艺术维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 师承取法 | 上溯魏晋(二王),下涉唐楷(欧、颜),兼取汉隶、北魏碑刻,形成“碑帖融合”的取法路径 |

| 技法特征 | 用笔方圆兼备,提按分明;结体奇正相生,欲侧有度;章法虚实相生,气韵贯通 |

| 风格倾向 | 早期以“端庄凝重”为主,中期转向“雄浑洒脱”,晚年渐趋“苍劲老辣”,风格随阅历不断深化 |

| 代表作品 | 行书《千字文》《赤壁赋》、草书《将进酒》、楷书《心经》等,涵盖多种书体与题材 |

相关问答FAQs

Q1:马本立书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A1:马本立的“碑帖融合”主要体现在笔法、结体与气韵三个层面,笔法上,他将帖学的“使转流畅”与碑学的“方折刚健”相结合,如行书中既有“二王”的牵丝引带,又融入魏碑的斩钉截铁;结体上,既保留帖学的欹侧多姿,又吸收碑体的稳重开张,形成“平中寓险,险中求稳”的独特造型;气韵上,他以帖学的“雅逸”为风骨,以碑学的“朴拙”为底蕴,使作品既有文人的书卷气,又有金石的苍茫感,避免了“碑帖对立”的生硬,实现了传统资源的有机统一。

Q2:如何欣赏马本立的行草作品?

A2:欣赏马本立的行草作品可从“三境”入手:一观“笔法之境”,重点看线条的质量与节奏,如作品中“点画如坠石,牵丝似游丝”,提按顿挫间既见力度,又富弹性;二品“结体之境”,体会字形的变化与呼应,他常通过字形的欹侧、大小、疏密打破平衡,又在动态中寻求新的和谐,如“数字连绵处,形断意不断”;三悟“意境之境”,感受作品传递的情感与气韵,其行草或如行云流水般洒脱,或如惊涛拍岸般激昂,是书家心性与文学内容的完美融合,需结合作品书写的内容(如诗词、自作诗)深入体会,方能领会其“书为心画”的艺术真谛。