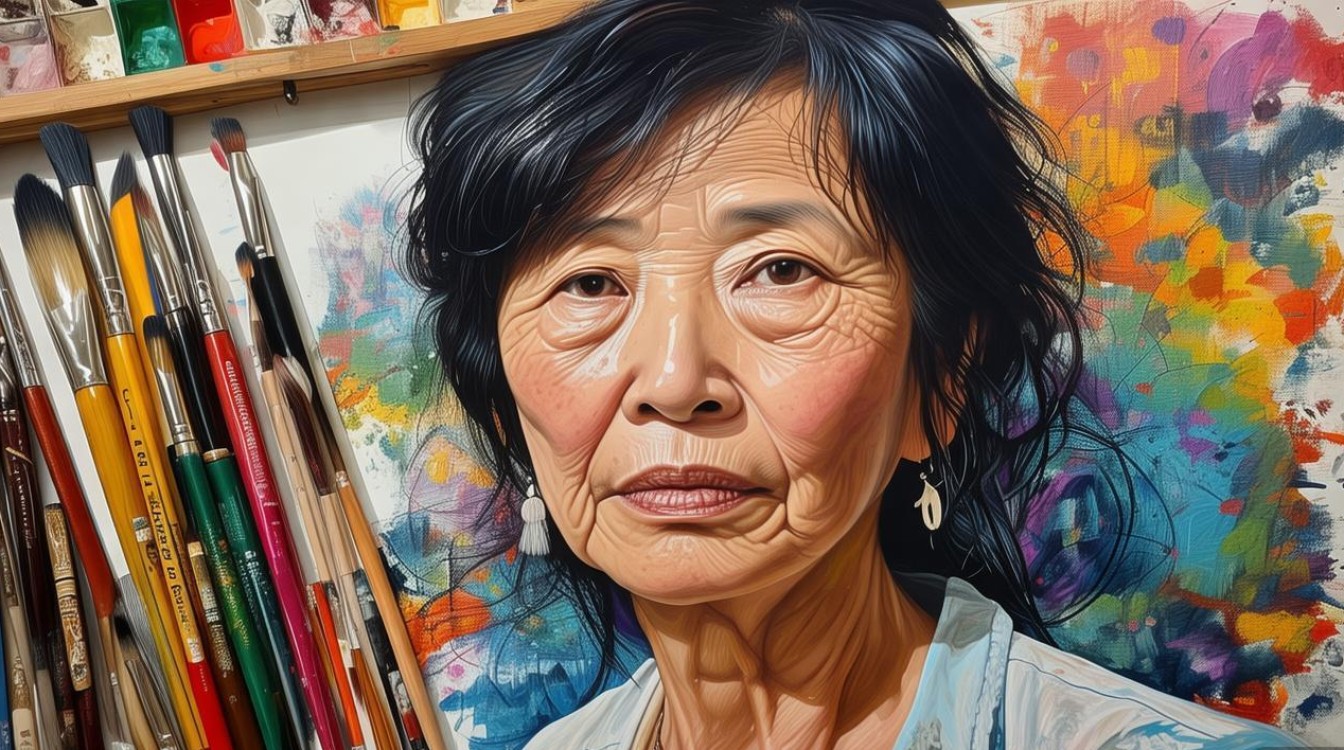

包三三画家,当代艺术领域中一位以“打破边界”为创作核心的视觉探索者,本名包振宇,1978年生于浙江温州,自幼浸润于江南水乡的温润与市井烟火,其艺术作品始终在传统文脉与当代语境间寻找张力,以多元媒介和跨学科思维,构建出独树一帜的“包氏美学”体系。

包三三的艺术启蒙始于家庭,祖父是民间漆艺匠人,母亲擅刺绣,童年时他常蹲在祖父的工作台前,看天然大漆如何在木胎上层层晕染,听母亲讲述针线里藏着的吉祥寓意,这些民间艺术的“非学院”基因,后来成为他创作中“去精英化”表达的底色,1996年考入中国美术学院版画系,却并未被传统技法束缚,反而痴迷于将木刻的刀味、水印的层次与装置的叙事性结合,毕业创作《市井拼图》系列,以温州老街的砖瓦、摊贩的招牌、孩童的糖纸为元素,用版画拼贴成巨型“城市肌理”,被评论家称为“用刀笔记录的民间史诗”。

在创作风格上,包三三以“媒介的解放”与“意义的重构”为双翼,拒绝被单一画种定义,他的作品涵盖水墨、油画、装置、影像,甚至将数字艺术融入传统形式,下表梳理了其核心创作维度:

| 创作维度 | 具体表现 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 传统媒介的当代转译 | 在水墨中加入丙烯、金箔,保留“墨分五色”的意境,却用几何切割打破山水格局 | 《青绿褶皱》《山水纪事2020》 |

| 民间元素的符号化提炼 | 将年画、剪纸、漆艺中的吉祥符号解构,重组为超现实视觉语言 | 《百子嬉春图解》《门神新编》 |

| 社会议题的隐晦表达 | 通过废弃材料、日常物品的装置,探讨城市化进程中记忆的消逝与身份的焦虑 | 《拆迁日记》《废墟花园》 |

| 数字艺术的实验性 | 用AI生成传统山水纹理,结合手绘形成“人机共创”的对话,探索科技与人文的共生 | 《像素山水》《云端游》 |

他的代表作品《山水纪事2020》堪称传统与当代融合的典范,画面以宋代青绿山水为基底,却用激光切割的亚克力板覆盖其上,形成“山水被数据网格穿透”的视觉效果——远看是熟悉的青峰叠翠,近看却发现网格线中嵌着疫情数据的微缩图表、医护人员剪影,这种“优美与刺痛”的并置,恰如其分地表达了时代洪流中个体与集体命运的交织。

包三三的艺术影响力早已超越画室,他发起“民间艺术实验室”,带领乡村儿童用老物件创作,将非遗技艺转化为公共美育资源;其作品被中国美术馆、纽约现代艺术博物馆等机构收藏,成为连接东西方当代艺术的重要桥梁,正如他在一次访谈中所说:“艺术不是高悬的神坛,而是生活的镜子——要照见传统的根,也要映出当代的影。”

相关问答FAQs

Q1:包三三的作品中频繁出现“民间元素”,这是否意味着他的艺术停留在“怀旧”层面?

A1:并非怀旧,而是对民间文化“活态基因”的激活,包三三笔下的民间元素并非简单复刻,而是通过符号解构与语境转换,赋予其当代意义,例如他将年画中的“胖娃娃”形象与城市流浪儿童并置,用传统吉祥符号反衬现实议题,使民间艺术成为批判与反思的载体,而非对过去的沉溺。

Q2:如何看待包三三在创作中融合AI等数字技术?这是否会削弱艺术家的“手工性”?

A2:数字技术的融入并非取代手工,而是拓展艺术表达的维度,包三三强调“技术为用,人文为本”,AI在他手中是“辅助思考的工具”——例如用AI生成山水纹理后,他会亲手用毛笔在局部叠加“写意”笔触,形成机器理性与人性温度的碰撞,他认为,手工性的核心在于“观念的注入”,而非媒介的原始性,技术让艺术家能更自由地探索“何为艺术”。