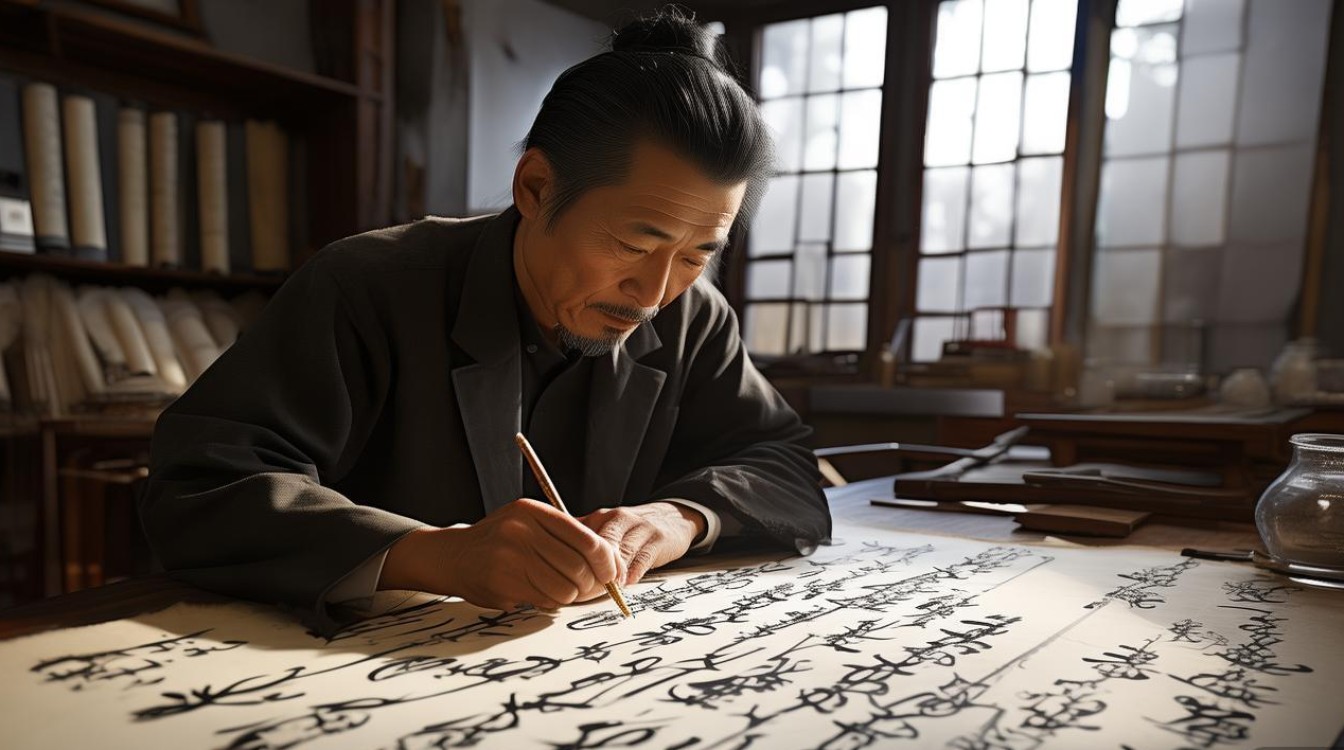

书画家雨俊,本名李雨俊,1978年出生于江苏苏州,国家一级美术师,中国书法家协会会员,江苏省美术家协会会员,当代江南书画领域的代表性人物之一,他自幼浸润于吴门书画的文脉之中,兼擅行草书法与水墨山水画,作品以“笔墨灵动、意境空灵”著称,被誉为“江南书画新锐”,其创作既承袭传统文人画的精神内核,又融入当代审美意识,在书画界形成了独特的艺术风貌。

雨俊的艺术之路始于家学渊源,祖父李明德是当地小有名气的民间书画艺人,擅画兰草,书法习“二王”,孩提时代的雨俊常在祖父的书案旁玩耍,看祖父研墨、运笔、勾皴,耳濡目染之下对书画产生了浓厚兴趣,6岁起,祖父便教他执笔临帖,从欧阳询《九成宫》到王羲之《兰亭序》,日复一日的基础训练,为他打下了坚实的书法功底,12岁那年,经祖父引荐,他拜入苏州书画名家沈鹏先生门下,系统学习书法与绘画理论,沈鹏先生强调“书画同源”“以书入画”,这一理念深刻影响了雨俊后来的创作方向——他不再将书法与绘画割裂,而是追求笔墨语言的统一与互融。

大学阶段,雨俊考入南京艺术学院美术系,师从宋玉麟、周京新等教授,系统研习中国美术史、书画技法与美学理论,在校期间,他不仅精研宋元山水画(如范宽《溪山行旅图》、倪瓒《渔庄秋霁图》),还广泛涉猎书法史,对晋唐宋元的名家法帖进行深度临摹,尤其对米芾的“刷字”和王铎的行草书风情有独钟,大学毕业后,他没有选择留校或进入专业画院,而是回到苏州,在拙政园旁租了一间小画室,开始了“读万卷书,行万里路”的创作生涯,他每年花大量时间深入黄山、太湖、皖南等地写生,观察山川云雾的变幻,记录自然光影的流动,将写生所得与传统笔墨程式相结合,逐渐形成了自己的艺术语言。

雨俊的书法以行草见长,其作品既有“二王”的典雅平和,又兼具米芾的跌宕洒脱,他注重线条的节奏感与墨色的层次变化,运笔时提按转折自如,时而如“高山坠石”,时而如“行云流水”,结体上,他打破传统行草的方正格局,以欹侧取势,疏密有致,单字看似随意,实则笔笔有法,字字呼应,2021年,他的行草作品《赤壁赋》在“中国书法兰亭奖”中荣获金奖,评委评价其“用笔灵动而不失法度,结字奇崛而暗合古意,既有传统文人的书卷气,又具当代书法的视觉张力”。

相较于书法,雨俊的山水画更注重意境的营造,他笔下的江南山水,不再是传统文人画的“逸笔草草”,而是将江南烟雨的朦胧感与写意精神结合,创造出“虚实相生、气韵生动”的审美境界,他的代表作《烟雨江南图》(2020年),以淡墨晕染表现江南雨季的湿润,远山如黛,近水含烟,留白处云雾缭绕,似有若无;中景的村落、小桥、渔船以简笔勾勒,寥寥数笔却充满生活气息,整幅画没有强烈的色彩对比,仅通过墨色的浓淡干湿变化,便营造出“空山新雨后”的诗意氛围,艺术评论家王蒙曾评价:“雨俊的山水画,是传统江南文脉在当代的回响,他用笔墨唤醒了人们对江南的记忆,也赋予了传统山水新的时代生命力。”

在艺术理念上,雨俊主张“笔墨当随时代,传统贵在创新”,他认为,传统书画不是僵化的教条,而是流动的活水,必须在继承中创新,在创新中传承,为此,他在创作中尝试融入当代艺术的表现手法:比如在山水画中加入抽象的光影元素,用淡墨叠加表现阳光穿透云层的层次感;在书法中尝试“以画入书”,将绘画中的皴擦技法融入线条,增强笔画的质感与表现力,他注重“写生”与“心源”的结合,反对“闭门造车”,每年坚持深入自然采风,将写生稿与创作笔记整理成册,先后出版《雨俊写生集》《江南笔墨记》等著作,为后学者提供了宝贵的创作参考。

除了个人创作,雨俊还积极投身书画传承与公益事业,2015年,他在苏州发起“书画进校园”活动,走进中小学和社区,免费开设书画课程,累计培养学生数千人;2020年疫情期间,他创作《众志成城》等抗疫主题书画作品,通过义卖为武汉捐赠善款50余万元;2022年,他在南京博物院举办“墨韵江南·雨俊书画展”,并现场捐赠10幅作品给江苏省美术馆用于公共教育,这些行动让他不仅成为书画界的创作者,更成为传统文化的传播者。

雨俊的艺术成就得到了业界的广泛认可,他的作品先后入选“全国美术作品展”“中国书法家协会会员优秀作品展”等国家级展览,并被中国美术馆、江苏省美术馆、苏州博物馆等机构收藏;2023年,他当选为江苏省青年美术家协会副主席,成为推动江苏书画事业发展的重要力量,面对荣誉,雨俊始终保持谦逊:“书画之路,如逆水行舟,不进则退,我永远是个学习者,笔墨的探索,永无止境。”

雨俊艺术年表(2010-2023)

| 年份 | 事件 | 备注 |

|---|---|---|

| 2010年 | 《太湖春色图》入选“江苏省美术作品展” | 首次参加省级展览,获“优秀作品奖” |

| 2015年 | 发起“书画进校园”公益活动 | 走进苏州20余所中小学,开设公益课程 |

| 2018年 | 行草作品《赤壁赋》获“江苏省书法兰亭奖”一等奖 | 成为该奖项最年轻的获奖者之一 |

| 2020年 | 在北京中国美术馆举办“墨韵江南·雨俊书画展” | 展出书法、山水画作品60余件,引发业内关注 |

| 2022年 | 出版《雨俊书画集》,作品被中国美术馆收藏 | 《书画集》收录其近10年代表作,成为研究江南书画的重要文献 |

| 2023年 | 当选江苏省青年美术家协会副主席 | 负责青年书画人才培养与学术交流工作 |

相关问答FAQs

Q1:雨俊的艺术风格中,江南文化对其创作有哪些具体影响?

A1:江南文化对雨俊的创作影响深远,主要体现在三个方面:一是题材选择上,他多以江南山水、水乡村落、烟雨云雾为描绘对象,如《太湖春色图》《烟雨江南图》等,作品充满江南地域的温婉与灵动;二是笔墨语言上,他承袭吴门画派“淡雅脱俗”的审美趣味,用墨讲究“淡而不薄”,色彩以水墨为主,极少用艳色,体现江南文化的含蓄内敛;三是精神内核上,他深受江南文人“寄情山水、追求超脱”的影响,作品中常流露出对自然的敬畏与对宁静生活的向往,如《渔舟唱晚》通过描绘渔舟归港的场景,传递出“天人合一”的哲学思考。

Q2:作为当代书画家,雨俊如何平衡传统与创新的关系?

A2:雨俊通过“双轨并行”的方式平衡传统与创新:他深耕传统,临摹大量宋元山水画与晋唐书法经典,如范宽的“雨点皴”、倪瓒的“折带皴”,以及王羲之的《兰亭序》、米芾的《蜀素帖》,夯实笔墨功底,确保作品“有本之木”;他融入当代元素,如在山水画中尝试光影表现,用淡墨叠加模拟阳光穿透云层的层次感;在书法中打破传统章法,采用“大小错落、疏密对比”的布局,增强视觉冲击力,他强调“创新不是对传统的否定,而是对传统的激活”,如将江南园林的“借景”手法融入山水画构图,使传统山水更具当代审美趣味,实现了“守正”与“创新”的统一。