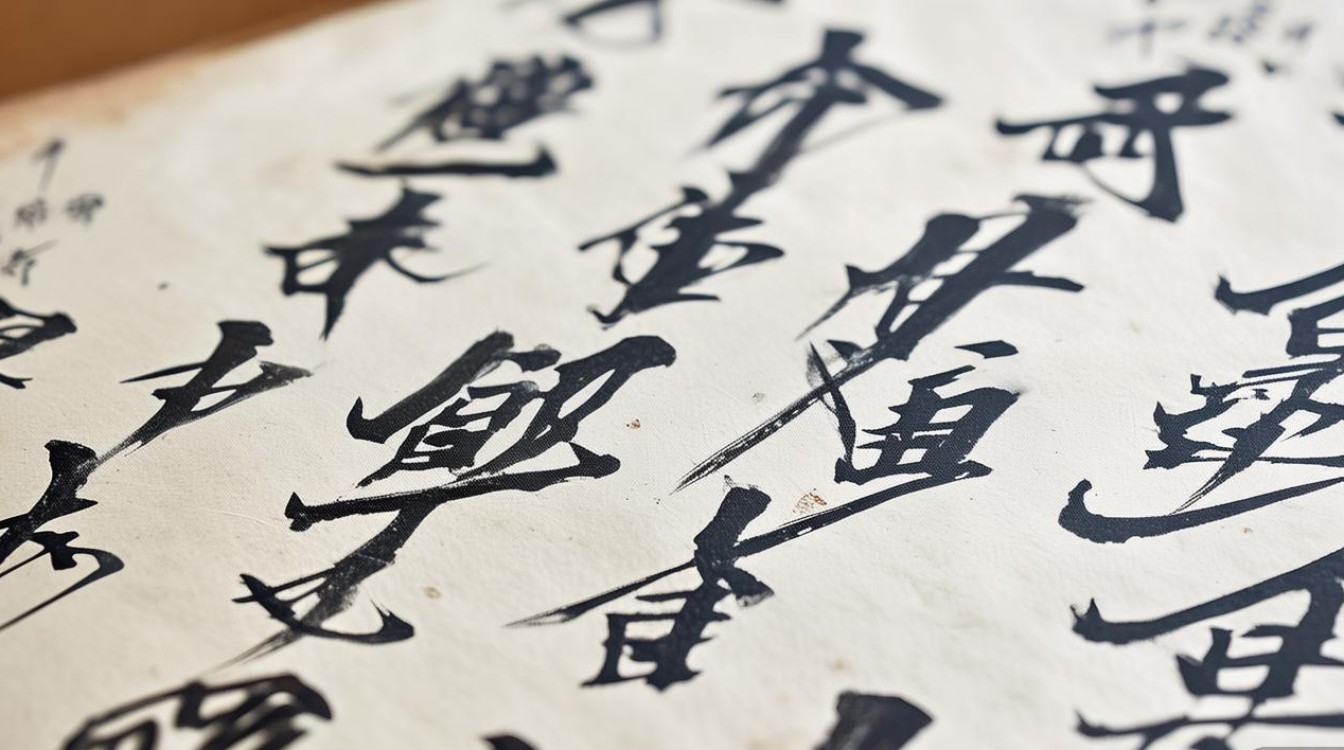

包中庆书法作为当代书坛颇具特色的艺术存在,以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代个性,在楷书、行书领域形成了独树一帜的风格体系,他生于上世纪50年代,自幼浸润于传统文化,早年遍临颜真卿《多宝塔》《麻姑仙坛记》、柳公权《玄秘塔碑》等唐楷经典,打下了坚实的楷书基础;后转攻王羲之《兰亭序》《圣教序》及米芾《蜀素帖》等行书范本,兼取北碑雄强与南帖秀逸之长,逐渐形成“端庄而不失灵动,厚重而富有韵致”的艺术风貌。

艺术历程:从传统沃土到自我突破

包中庆的书法之路,始终以“传承”为根基,以“创新”为旨归,其艺术历程可分为三个阶段:

临摹奠基期(20世纪70-90年代):这一阶段他以“池水尽墨”的毅力,系统梳理楷书与行书的发展脉络,楷书上追晋唐,下及明清,尤其对欧阳询《九成宫醴泉铭》的险峻结构与褚遂良《雁塔圣教序》的飘逸笔法反复揣摩,形成“楷法精严”的基本功;行书则通过米芾“刷字”的率性与王铎的章法变化,理解“书为心画”的情感表达。

融合探索期(21世纪初-2010年代):在深入传统的基础上,他开始尝试碑帖结合,以北碑的方笔、涩笔增强线条的力度与质感,以南帖的圆笔、使转丰富节奏的变化,同时将楷书的端庄与行书的流畅相融合,打破书体的界限,形成“楷中有行,行中有楷”的过渡性风格。

风格成熟期(2010年代至今):经过数十年的积累,包中庆的书法逐渐褪去模仿痕迹,形成个人语言,其楷书以“静”为胜,结字平正中见险绝,笔画如锥画沙、屋漏痕,蕴含“文质彬彬”的君子之风;行书则以“动”为要,笔势连绵如行云流水,墨色浓淡相宜,既有“二王”的雅逸,又具明清文人的率性,展现出“古不乖时,今不同弊”的创作追求。

风格解析:技法与意境的统一

包中庆书法的成就,源于其对技法的精研与意境的营造,二者相辅相成,共同构成了其艺术的核心特质。

(一)用笔:刚柔并济,虚实相生

用笔是书法的“筋骨”,包中庆深谙此道,其用笔兼具“屋漏痕”的浑厚与“折钗股”的劲挺,楷书中,他以中锋为主,笔画横平竖直却暗含弧度,如横画起笔藏锋,行笔略带俯势,收笔顿挫回锋,既显端庄又不失灵动;捺画则一波三折,出锋时轻快利落,体现“蚕头燕尾”的韵律感,行书中,他善用侧锋取势,线条或如“坠石”般沉重,或如“惊鸿”般轻盈,通过提按、顿挫、徐疾的变化,形成“如音乐之节奏,如舞蹈之姿态”的视觉效果。

(二)结字:奇正相生,疏密有致

结字是书法的“血肉”,包中庆的结字以“平正”为基,以“险绝”为趣,打破均匀对称的呆板,楷书中,他常通过部首的错落、笔画的伸缩制造矛盾,如“中”字的竖画突破横画的平衡,“心”字的卧钩向左下方伸展,使字形在险峻中复归平稳;行书中,他则强化字形的大小、欹正对比,如“之”“乎”等虚字写得小巧轻盈,“气”“势”等实字写得开张雄浑,形成“大珠小珠落玉盘”的错落之美。

(三)章法:气韵贯通,虚实相映

章法是书法的“灵魂”,包中庆的章法讲究“行气贯通”与“虚实相生”,楷书作品多采用“纵有行,横有列”的传统布局,字距与行距疏朗开阔,如“清风出袖,明月入怀”,给人以宁静肃穆之感;行书作品则打破行列界限,通过字与字的牵丝引带、行与行的顾盼呼应,形成“连绵不断,一气呵成”的整体气势,他善于运用墨色的浓淡干湿营造虚实效果,如浓墨如“高山坠石”,淡墨如“轻烟笼月”,干笔如“枯藤老树”,湿笔如“春雨润物”,使画面层次丰富,意境深远。

以下为包中庆不同书体风格特点的简要对比:

| 书体 | 代表取法 | 风格特点 | 代表作品(示例) |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 欧阳询、褚遂良、颜真卿 | 端庄严谨,笔画精到,结字奇正相生,兼具庙堂气与书卷气 | 《心经》《朱子家训》 |

| 行书 | 王羲之、米芾、王铎 | 流畅自然,笔势连绵,墨色变化丰富,既有“二王”雅逸,又具明清率性 | 《兰亭集句》《赤壁赋》 |

艺术成就与社会影响

包中庆的书法艺术不仅获得了业内的高度认可,更对当代书法教育与创作产生了深远影响,作为多所高等书法学院的客座教授,他坚持“技道双修”的教学理念,强调“临摹是基础,创作是升华”,培养了一批兼具传统功底与创新意识的青年书法家,其作品多次入选全国书法展、国际书法交流展,并被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,同时出版《包中庆书法集》《楷书技法解析》等著作,为书法艺术的传承与发展贡献了重要力量。

在当代书法界,包中庆以其“守正创新”的创作态度,为如何处理传统与现代、继承与创新的辩证关系提供了范例,他的书法证明:真正的艺术创新并非对传统的颠覆,而是在深刻理解传统精神的基础上,融入个人情感与时代审美,使古老的书法艺术焕发出新的生命力。

相关问答FAQs

Q1:包中庆书法的师承脉络是怎样的?对哪些书法家的影响最为明显?

A:包中庆的书法师承呈现出“广取博收”的特点,早年楷书主要受欧阳询、褚遂良、颜真卿影响,尤其是欧楷的险峻与褚楷的飘逸,奠定了其楷书“端庄灵动”的基础;行书则深入研习王羲之《兰亭序》的雅逸、米芾《蜀素帖》的率性以及王铎的章法变化,形成了“碑帖结合”的风格,他对林散之的“草书意境”和启功的“楷书结构”也多有借鉴,强调“以古人为师,以心为法”,在继承中融入个人理解,最终形成独特的艺术面貌。

Q2:包中庆的书法如何体现“传统与当代的融合”?

A:包中庆的书法在传统与当代的融合上主要体现在三个方面:一是技法的融合,他将北碑的方笔、涩笔与南帖的圆笔、使转相结合,既保留了传统的笔墨韵味,又增强了线条的现代张力;二是审美的融合,在继承“文以载道”的传统书法理念的同时,融入当代人对“简约”“个性”的审美追求,如楷书结字打破均匀对称,行书章法强化节奏变化,更符合现代观众的视觉习惯;三是内容的融合,除了书写经典诗文,他也创作反映时代精神的作品,将个人情感与社会现实相结合,使书法艺术更具时代生命力。