翡翠,这一被誉为“玉石之王”的珍宝,以其独特的质地、丰富的色彩和深厚的文化底蕴,在中华文明中占据着重要地位,从矿物学角度看,翡翠是以硬玉为主要成分的集合体,其化学成分为钠铝硅酸盐,质地坚硬、结构致密,常呈现出玻璃至油脂光泽,根据颜色、透明度和质地,翡翠可分为玻璃种、冰种、糯种、豆种等不同等级,其中以绿色为尊,帝王绿、阳绿、菠菜绿等色调尤为珍贵,翡翠的“种水”(即透明度和细腻度)与“色”(颜色)共同决定了其价值,两者兼具者方为上品。

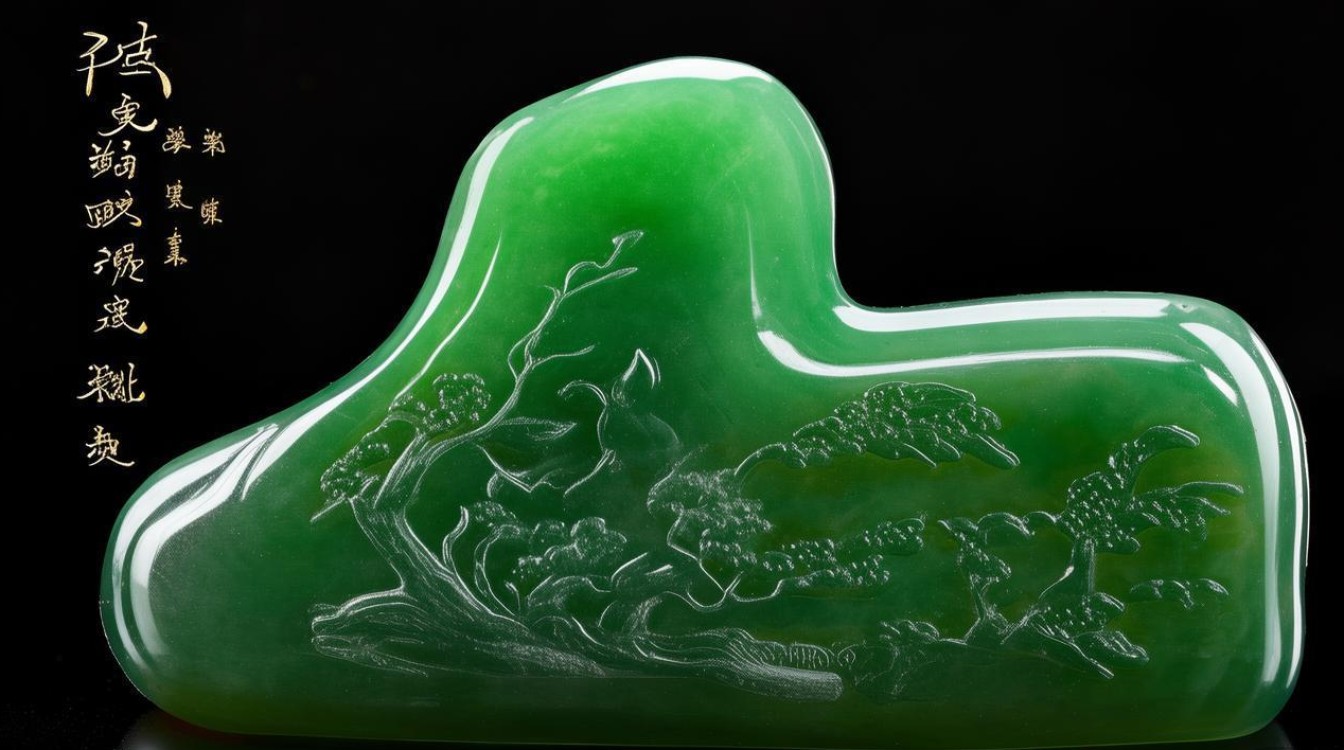

而“翡翠老件”则特指具有一定历史年代的翡翠制品,通常指清代至民国时期流传下来的翡翠器物,部分可追溯至更早的明清时期,与普通翡翠相比,老件不仅是材质的载体,更是历史、工艺与文化的见证,它们历经岁月沉淀,表面常形成自然包浆,色泽温润沉稳,内部结构因长期佩戴或埋藏而发生微妙变化,呈现出独特的“时光质感”,清代宫廷翡翠多选料上乘,雕工繁复,常结合吉祥纹饰(如龙凤、蝙蝠、灵芝等),体现皇家的威严与审美;而民国翡翠则更贴近民间生活,以镯子、吊坠、摆件为主,工艺相对简洁,注重实用性与装饰性的结合。

翡翠老件与现代翡翠的核心差异

为更直观理解两者的区别,可从以下维度进行对比:

| 对比维度 | 翡翠老件 | 现代翡翠 |

|---|---|---|

| 历史背景 | 清代至民国,承载特定历史时期的民俗、宫廷文化 | 现代加工,反映当代审美与市场需求 |

| 工艺技法 | 手工雕琢,工具痕迹明显,线条粗犷古朴 | 机器辅助雕刻,线条精细,可复杂立体造型 |

| 材质特征 | 天然A货,包浆自然,沁色均匀,少有处理痕迹 | 可为A/B/C货,需鉴定,新料为主,颜色可能优化 |

| 文化内涵 | 蕴含传统吉祥寓意、等级制度或历史故事 | 设计多元化,注重个性表达与时尚元素 |

| 市场价值 | 稀缺性高,以历史价值、工艺价值为核心 | 以种水色工为标准,顶级料价值可达千万级 |

翡翠老件的价值维度

翡翠老件的价值远不止于材质本身,其核心在于“历史沉淀”与“文化传承”。历史价值不可忽视,清代宫廷翡翠多为皇家专供,如乾隆时期的翡翠如意、慈禧太后的翡翠朝珠,不仅记录了当时的政治与社会风貌,更成为研究清代玉器工艺的重要实物。工艺价值突出,老件雕工多由经验丰富的匠人手工完成,每一刀一琢都体现着传统技艺的精髓,如“巧色雕”(利用翡翠天然颜色设计纹饰)、“镂空雕”等技法,现代机器难以完全复刻。文化价值也是关键,老件常融入儒家、道家或民俗文化元素,如“福禄寿”三星、“岁寒三友”等纹饰,传递着古人对美好生活的向往,是玉文化延续的活化石。

翡翠老件的鉴定要点

由于老件市场存在仿制品,鉴定需从多方面入手。看工艺痕迹:老件手工雕琢的线条常有细微顿挫感,机器雕刻则过于规整;观包浆与沁色:老件包浆自然温润,沁色深入肌理,而仿品多通过化学处理伪造“旧色”,色泽浮于表面;查材质处理:老件均为天然A货,可通过红外光谱仪检测是否经过酸洗、注胶;证来源与传承:有明确出处的老件(如家族传承、拍卖记录)更具说服力,需注意“老料新工”的陷阱——即用老翡翠料重新雕刻仿古,需结合工艺与包浆综合判断。

翡翠老件与现代翡翠的共生关系

尽管两者存在差异,但翡翠老件与现代翡翠并非割裂,而是玉文化传承的不同阶段,老件为现代翡翠提供了审美灵感与工艺范本,如现代设计中仍借鉴传统吉祥纹饰;现代科技的进步(如精密雕刻、优化处理技术)让更多人能接触到翡翠艺术,对于收藏者而言,老件与现代翡翠各有侧重:老件适合追求历史厚重感与文化内涵的藏家,现代翡翠则更适合注重材质与设计的爱好者,两者共同构成了翡翠文化的完整脉络。

相关问答FAQs

Q1:如何区分翡翠老件与“新仿老”翡翠?

A:区分关键在于“细节”与“自然感”,老件手工雕琢的线条有细微波动,工具痕迹(如凿痕、磨砂感)自然;新仿老则多用机器雕刻,线条过于光滑,且常通过“做旧”伪造包浆,如用强酸腐蚀后埋入土壤,沁色集中在表面,无过渡层次,老件内部结构因年代久远更稳定,裂纹处有自然氧化痕迹,而仿品裂纹处常有人为填充的胶状物。

Q2:翡翠老件的价值是否一定比现代翡翠高?

A:不一定,老件的价值取决于历史背景、工艺水平、保存完整度及稀缺性,如清代宫廷旧藏翡翠老件可达千万级;但现代翡翠中,顶级种水(如玻璃种帝王绿)或大师工艺作品同样价值连城,如2023年拍卖的一件现代翡翠“山水牌”以8800万元成交,两者价值维度不同:老件重“古”与“文化”,现代翡翠重“质”与“艺”,需根据具体物品综合判断。