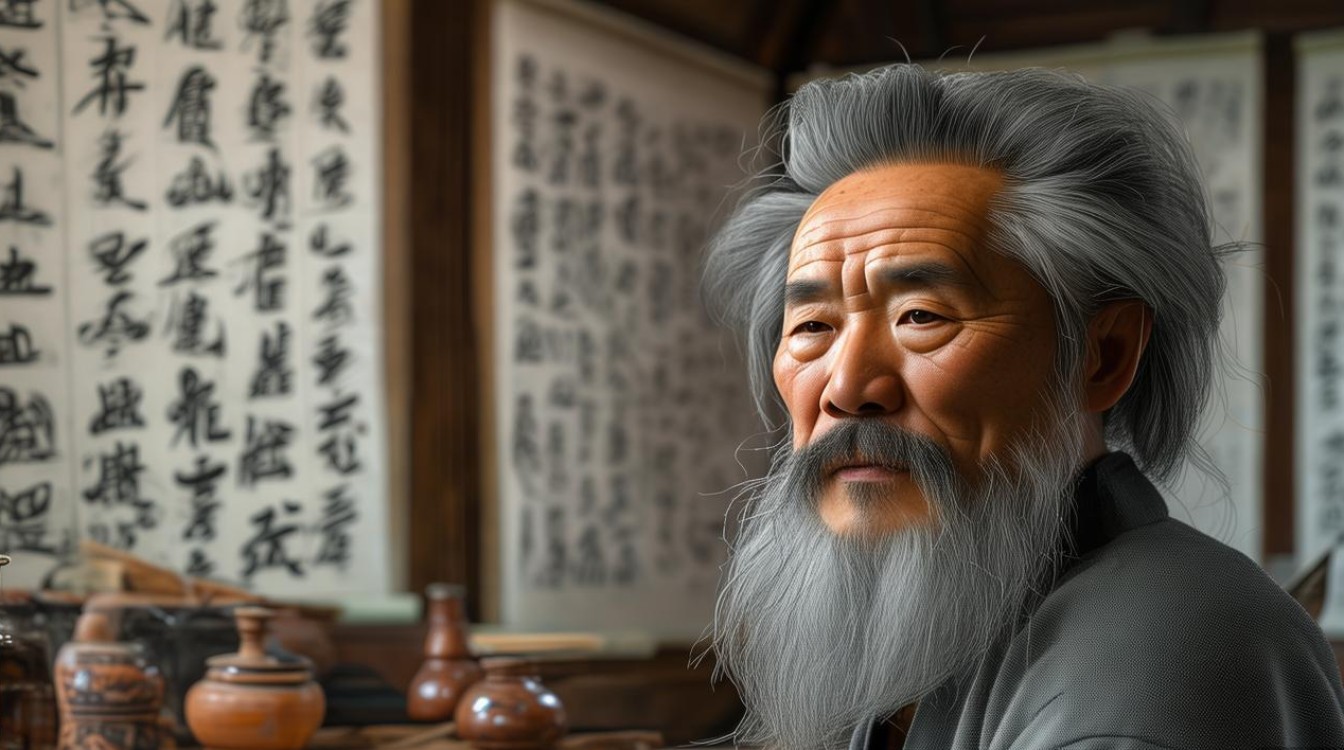

书画家余华,当代艺坛一位将传统笔墨与现代审美熔铸一体的代表性人物,他出生于江南书画世家,自幼浸染于翰墨丹青,历经数十载砚田耕耘,在山水画与书法领域均建树深厚,其作品既有晋唐风骨、宋元意趣,又饱含时代新声,被誉为“南派书画的当代传灯者”。

余华的艺术生涯始于家学渊源,祖父为当地知名画师,幼时常伴祖父研墨理纸,于《芥子园画谱》中初识笔墨门径,12岁起临摹《兰亭序》《祭侄文稿》,打下坚实的书法基础,18岁考入美术学院国画系,系统研习山水画技法,师从多位海派名家,尤得黄宾虹“五笔七墨”精髓,毕业后他并未止步于摹古,而是选择游历大江南北,足迹遍及黄山、桂林、太行等名山大川,在自然中体悟“外师造化,中得心源”的艺术真谛,这段经历让他的作品摆脱了程式化束缚,形成了“写其形,必传其神;写其神,必遗其貌”的独特风格。

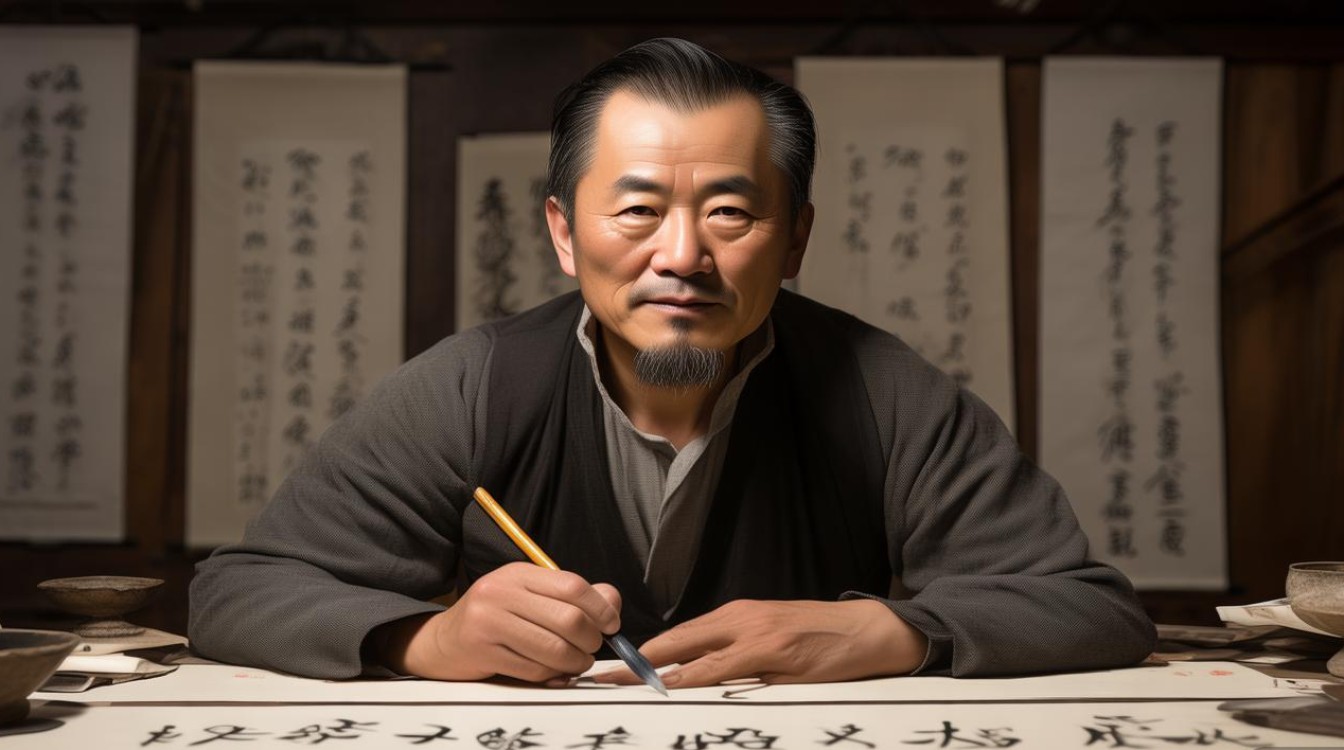

在艺术语言上,余华的山水画以“浑厚华滋”为基调,善用积墨、破墨、泼墨等技法,营造出层次丰富的视觉效果,他的笔法既有董源、巨然的平淡天真,又融入了黄宾虹的厚重凝练,常以浓墨勾勒山石轮廓,淡墨层层渲染,辅以花青、赭石点染,使画面既显苍劲老辣,又不失灵动秀润,书法方面,他主攻行草,兼及篆隶,取法“二王”的典雅、米芾的跌宕,兼收碑版书法的雄强,结体欹正相生,线条如“锥画沙”“屋漏痕”,刚柔并济,自成一格,其书画作品常相互生发,以书入画,强调线条的骨力与节奏;以画润书,注重章法的虚实与呼应,达到了“书画同源”的至高境界。

余华的代表作品是其艺术理念的集中体现,2018年创作的《溪山清远图》,长6米,以江南烟雨为背景,采用高远与平远相结合的构图,近景树木葱茏,中景云雾缭绕,远景峰峦叠嶂,通过墨色的浓淡干湿变化,展现出“山色空蒙雨亦奇”的诗意,该作品入选第十三届全国美展,并被中国美术馆收藏,2021年书写的《行草千字文》,用笔洒脱奔放,结体疏密有致,既保留了传统法度,又注入了当代书家的情感张力,被誉为“新时代千字文”的典范,他的小品画如《荷塘清趣》《竹石图》等,以简驭繁,寥寥数笔便勾勒出物象的神韵,深受藏家青睐。

作为艺术家,余华始终秉持“传承不守旧,创新不离根”的理念,他不仅深耕创作,更致力于书画艺术的推广与教育,担任省画院院长期间,他牵头创办“青年书画家培养计划”,数十名弟子在全国性展览中崭露头角;发起“书画进校园”活动,足迹遍及百余所中小学,让传统艺术走进青少年生活,他还多次赴海外举办展览,向世界展示中国书画的魅力,作品被大英博物馆、澳大利亚国家博物馆等机构收藏,成为中外文化交流的桥梁。

余华的艺术成就得到了业界的高度认可,他先后获中国书法兰亭奖、全国中国画展优秀奖等重要奖项,并担任中国美术家协会理事、中国书法家协会会员等职,其作品被《中国书画》《美术》等专业期刊专题介绍,入编《中国当代美术全集》,艺术生平被载入《中国现代书法史》。

余华艺术年表

| 年份 | 重要事件 |

|---|---|

| 1985年 | 考入美术学院国画系,师从海派名家陆俨少弟子 |

| 1995年 | 首次个人书画展在杭州举办,引起业界关注 |

| 2008年 | 获中国书法兰亭奖二等奖,确立在书法界的地位 |

| 2015年 | 任省画院院长,推动“青年书画家培养计划” |

| 2018年 | 《溪山清远图》入选第十三届全国美展,被中国美术馆收藏 |

| 2021年 | 《行草千字文》被国家博物馆收藏 |

| 2023年 | 赴法国巴黎举办“余华书画艺术展”,推动中外文化交流 |

相关问答FAQs

问:余华先生的作品常被称为“有温度的笔墨”,这种“温度”体现在哪里?

答:余华作品的“温度”源于他对生活的热爱与对自然的敬畏,他从不闭门造车,坚持每年深入写生,在山水间捕捉“四时之不同,朝暮之各异”,例如创作《秋山晚照》时,他在皖南山区连续写生半月,记录下夕阳下山林的色彩变化与光影层次,将这种真实的情感体验融入笔墨,使画面不仅有形式美感,更传递出“秋山明净而如妆”的温暖意境,他的书法作品中,无论是书写经典诗文还是自作诗词,字里行间都饱含对传统文化的敬畏与对时代精神的感悟,这种情感的注入让笔墨有了生命力。

问:作为传统书画的传承者,余华如何看待“创新”与“传统”的关系?

答:余华认为,传统是创新的根基,创新是传统的延续,他曾说:“传统不是一成不变的标本,而是流动的活水,我们要做的是接通源头,再引出新的支流。”在创作中,他一方面深入研究古代经典,如临摹《富春山居图》十余遍,体悟黄公望的“平淡天真”;他尝试将西方绘画的色彩构成、现代书法的章法设计融入传统笔墨,如在山水画中采用主观色彩表现情感,在书法中打破传统行列布局,形成“疏可走马,密不透风”的现代节奏,但他强调,创新必须以“守住中国书画的内核”为前提,即笔墨的精妙、意境的深远与人文精神的表达,而非形式上的猎奇,这种“守正创新”的理念,让他的作品既扎根传统,又具有鲜明的时代气息。