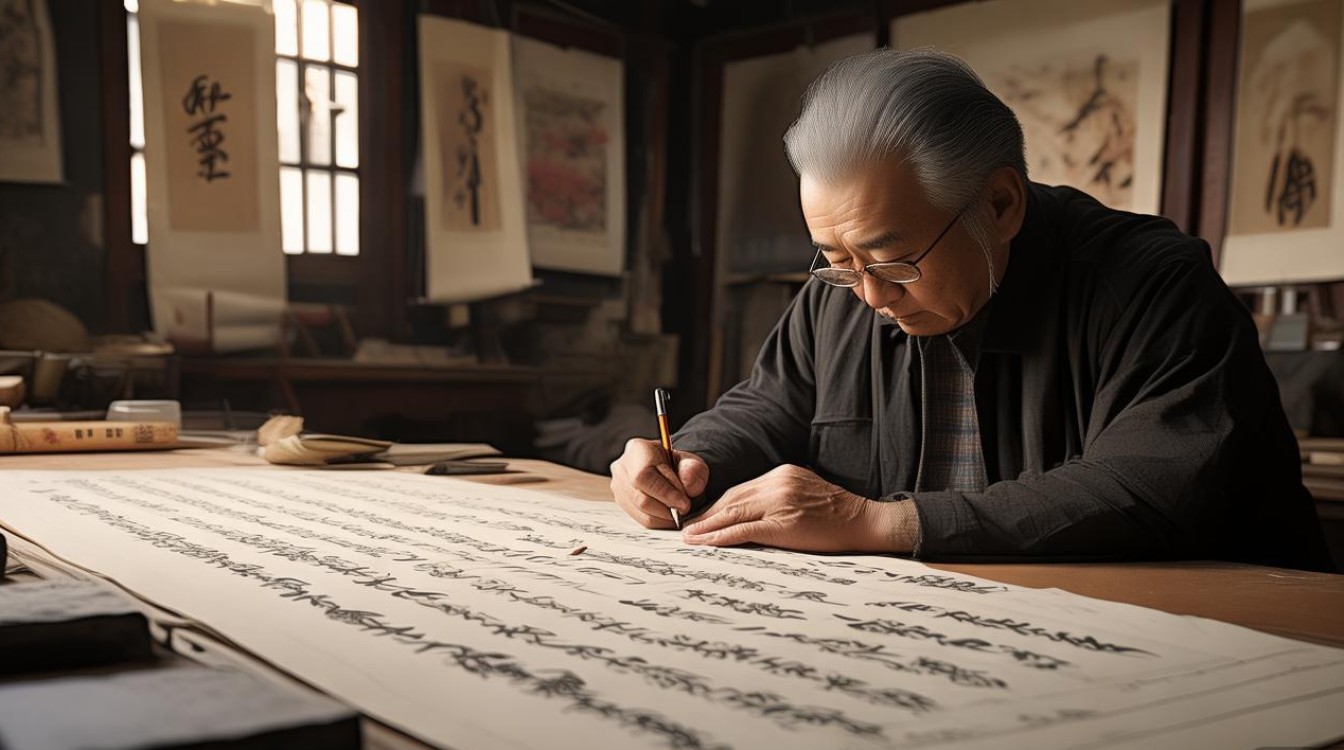

书画家高用,1945年生于江苏苏州,自幼浸润于江南水乡的灵秀之气,后以书画为毕生追求,在山水画与书法领域均建树深厚,他的艺术生涯既扎根于传统,又勇于突破创新,形成了“笔墨苍润、意境空灵”的独特风貌,被誉为“当代文人画的坚守者与革新者”。

高用的艺术启蒙始于家庭,祖父是当地小有名气的文人画家,幼时他常随祖父临摹《芥子园画谱》,在墨香与笔痕中感受传统书画的韵律,12岁时,他拜入苏州名家门下,系统学习书法与山水画基础,先习楷书以立骨,再攻行草以畅神;画则从“四王”的山水入手,钻研披麻皴、解索皴等技法,同时临摹宋代范宽的雄浑与元代倪云逸的淡逸,这段“师古人”的经历,为他打下了坚实的传统功底,也让他深刻体会到“笔墨当随时代”的重要性。

青年时期,高用游历大江南北,深入黄山、泰山、桂林等地写生,他不再局限于对古人画作的模仿,而是将自然山川的真情实感融入笔墨,在黄山,他观察云雾缭绕中山石的肌理,创造出“湿笔皴擦法”,以饱含水分的笔触表现云气的流动感;在江南水乡,他则以“淡墨破色”技法,描绘烟雨朦胧中的小桥流水,画面中既有水墨的氤氲,又有色彩的雅致,这一阶段的探索,让他的艺术从“师古人”转向“师造化”,逐渐形成“外师造化,中得心源”的创作理念。

中年以后,高用进入艺术成熟期,其作品开始融入个人生命体验与哲学思考,他提出“书画同源,以书入画”的创作主张,强调书法用笔在绘画中的核心作用,他的山水画中,山石的轮廓线条如行草般跌宕起伏,树木的枝干则如篆书般圆劲浑厚,笔墨的节奏感与书法的韵律感高度统一,他善于在传统构图基础上进行“减法”处理,摒弃繁复的细节,以留白营造空灵意境,如《秋山问道图》中,远山仅用淡墨勾勒,近景几株老树与一茅舍点缀其间,画面简洁却意境深远,观者仿佛能听到山风穿过林间的声音,感受到文人在自然中的宁静与超脱。

高用的书法艺术同样成就斐然,他遍临碑帖,从汉代的《曹全碑》到唐代的颜真卿,再到宋代的米芾,博采众长,最终形成“雄强中见灵秀,厚重中有飘逸”的书风,他的行书作品《千字文》,单字结构严谨,而行气贯通,笔画转折处如“屋漏痕”,收笔处如“锥画沙”,既有碑的骨力,又有帖的韵味,偶作草书,则如行云流水,一气呵成,将个人情感与书法的节奏、韵律完美结合,被誉为“当代草书的佼佼者”。

在艺术传承方面,高用始终秉持“教学相长”的理念,他曾在多所高校担任客座教授,开设“书画传统与创新”课程,将自己的创作经验毫无保留地传授给学生,他强调“基础与创新并重”,要求学生先扎扎实实临摹传统经典,再结合时代审美进行探索,他的学生中,多人已成为书画界的中坚力量,延续了他的艺术理念。

高用还致力于书画的社会推广,他多次参与公益书画义卖,所得款项用于支持贫困地区艺术教育;他编著的《山水画技法入门》《书法临帖与创作》等书籍,成为书画爱好者的重要学习资料;他举办的个人书画展,不仅展示了艺术成就,更让观众感受到传统书画的魅力,推动了书画艺术的普及。

以下是高用部分代表作品的简要梳理:

| 作品名称 | 类型 | 艺术特点 | 收藏地点 |

|---|---|---|---|

| 《溪山清远图》 | 山水画 | 以湿笔皴擦表现云气,留白营造空灵,笔墨淡雅而不失层次感 | 中国美术馆 |

| 《行书千字文》 | 书法 | 行书融入碑学骨力,行气贯通,转折处含蓄内敛,收笔处劲健有力 | 故宫博物院 |

| 《墨竹图》 | 花鸟画 | 以草书笔法写竹,竹叶穿插如凤舞九天,墨色浓淡相宜,表现竹的坚韧与气节 | 苏州博物馆 |

| 《秋山问道》 | 山水画 | 构图简洁,以淡墨勾勒远山,近景老树茅舍点缀,意境深远,富有文人画气息 | 上海美术馆 |

高用的艺术成就,不仅在于笔墨技法的精湛,更在于他对传统书画精神的深刻理解与当代转化,他的作品既有古人的风骨,又有时代的气息,为当代书画艺术的发展提供了宝贵的经验,正如他所言:“书画是心画,唯有真诚面对传统、真诚面对生活、真诚面对内心,才能创作出打动人心的作品。”

相关问答FAQs

问:高用的山水画与其他当代山水画家相比,有哪些独特之处?

答:高用的山水画独特之处主要体现在三个方面:一是“以书入画”的笔墨语言,他将书法的笔法、韵律融入山水画创作,使山石的线条如行草般灵动,树木的枝干如篆书般浑厚,增强了画面的节奏感与生命力;二是“湿笔皴擦法”的创新,他通过控制笔中水分的多少,表现云雾、山石的湿润质感,突破了传统山水画“干笔皴擦”的局限,尤其擅长表现江南水乡的烟雨朦胧与黄山的云海翻腾;三是“空灵意境”的营造,他善于运用留白,以少胜多,画面简洁却意境深远,让观者在“无画处皆成妙境”中感受自然的空灵与文人的超脱,这与部分当代山水画追求繁复细节或视觉冲击的风格形成鲜明对比。

问:高用在书法创作中如何融合碑帖两家之长?

答:高用在书法创作中,通过“碑骨帖韵”的融合方式实现了碑帖两家之长的结合,他早年遍临碑帖,既深入研习汉碑《曹全碑》的浑厚古朴、唐碑《颜勤礼碑》的雄强方正,汲取“碑学”的骨力与气势;又精研晋代王羲之《兰亭序》的飘逸流畅、宋代米芾《蜀素帖》的跌宕多姿,吸收“帖学”的韵律与神采,在创作中,他以碑的笔法作为结构支撑,如横画平直、竖画挺拔,确保单字的稳健;同时融入帖的笔意,使笔画转折处圆劲流畅、牵丝引带自然,行气贯通,例如他的行书作品,单字结构如碑般方正严谨,而整体行气如帖般连贯生动,既有碑的雄强厚重,又有帖的灵秀飘逸,形成了“刚柔并济、碑帖交融”的独特书风。