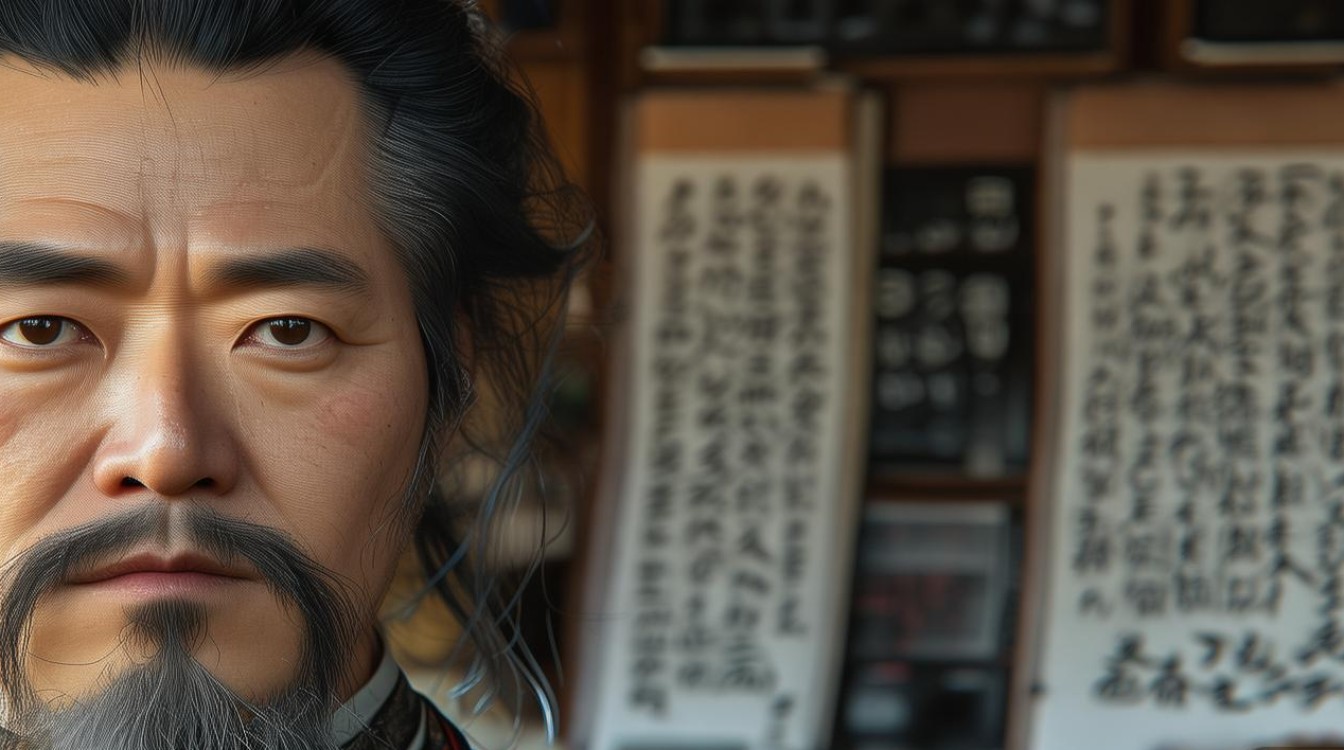

书画家李开,1965年出生于江苏苏州,自幼浸润于江南水乡的文化沃土,耳濡目染间对书画艺术萌生浓厚兴趣,少年时师从江南画派名家陈少梅,系统研习宋元山水与明清文人画,打下了坚实的传统功底,他不仅精于绘画,书法亦造诣深厚,以行草见长,笔力遒劲,气韵生动,有“书画同源,笔墨相生”之誉,在四十余年的艺术探索中,李开始终秉持“师古人、师造化、师心源”的创作理念,将传统笔墨精神与时代审美意趣相融合,逐渐形成了清雅疏朗、意境深远的艺术风格,成为当代江南书画领域的代表性人物之一。

李开的艺术风格演变可分为三个阶段,早期(20世纪80年代至90年代)以工笔为主,注重写实,代表作《姑苏烟雨图》细腻描绘江南水乡的朦胧之美,线条工整流畅,设色淡雅和谐,展现出对传统工笔技法的娴熟运用,中期(21世纪初至2010年代)转向写意,开始融入书法用笔,强调笔墨的抒情性与表现力,如《荷塘清趣》以没骨法绘制荷叶,浓淡相间间尽显荷花的娇艳与风骨,笔触中透露出对文人画“逸品”境界的追求,2010年代至今)则进入“墨骨彩韵”的成熟期,作品在保留传统笔墨的基础上,大胆吸收西方构成元素,构图更为开阔,色彩更具层次感,代表作《溪山清远图》远山以淡墨晕染,近景以浓墨勾勒,辅以花青、赭石等淡彩,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境,既有黄公望的浑厚,又具现代审美的清新。

他的艺术理念核心在于“守正创新”,他认为传统书画是民族的根脉,需深入研习“六法精论”,但不应泥古不化,而应“笔墨当随时代”,从自然与生活中汲取灵感,李开每年坚持游历名山大川,写生足迹遍布黄山、桂林、江南水乡等地,积累了大量速写与创作素材,他常说:“画山水要‘外师造化,中得心源’,只有将自然之景与心中之境相融合,才能画出有灵魂的作品。”在书法上,他主张“以书入画”,强调线条的力度与韵律,其画作中的山石轮廓、枝干穿插,皆可见书法笔法的流转之美,达到“书画一体”的境界。

作为艺术教育者与文化传播者,李开曾任苏州书画院院长多年,致力于培养青年书画人才,其教学风格“重基础、启灵性”,鼓励学生在传统基础上形成个人风格,他还积极参与公益文化活动,多次组织书画义卖,资助贫困地区艺术教育,作品被故宫博物院、中国美术馆、江苏省美术馆等机构收藏,并出版《李开书画集》《墨骨彩韵——我的艺术之路》等多部专著,对当代江南书画的传承与发展产生了深远影响。

李开艺术风格演变与代表作品

| 时期 | 风格特点 | 代表作品 | 艺术成就 |

|---|---|---|---|

| 早期(80-90年代) | 工笔写实,细腻典雅,注重传统技法 | 《姑苏烟雨图》 | 获江苏省青年美展一等奖,奠定传统功底 |

| 中期(2000s-2010s) | 写意抒情,融合书法用笔,强调意境 | 《荷塘清趣》 | 入选全国中国画展,确立文人画风格 |

| 2010s至今) | 墨骨彩韵,传统与现代结合,构图开阔 | 《溪山清远图》 | 被中国美术馆收藏,获“江南艺术终身成就奖” |

相关问答FAQs

Q1:李开的“墨骨彩韵”风格具体体现在哪些方面?

A:李开的“墨骨彩韵”风格主要体现在三个层面:一是“墨骨”,以中锋、侧锋相结合的书法用笔构建画面骨架,线条刚柔并济,如山石的皴擦、树木的勾勒,均体现笔墨的力度与厚度;二是“彩韵”,设色上突破传统水墨的单一性,以花青、藤黄、赭石等淡彩为主,强调色彩的层次与透明感,避免浓艳,追求“雅致”;三是“意境”,通过疏密有致的构图与大面积留白,营造出空灵悠远的氛围,使画面既有传统山水的浑厚之气,又具现代审美的清新之感,如《溪山清远图》中远山淡墨与近景浓墨的对比,色彩晕染与留白的呼应,充分体现了这一风格的精髓。

Q2:李开在传承与创新传统书画方面有哪些独到见解?

A:李开认为传承与创新是辩证统一的,传承是根基,创新是生命力,在传承上,他强调“深究传统,取法乎上”,主张从宋元经典入手,研习“六法精论”与“书画同源”的内在规律,反对浅尝辄止的模仿;在创新上,他提出“传统为体,时代为用”,主张在尊重传统笔墨精神的基础上,融入现代审美与生活体验,如吸收西方绘画的构成元素、光影处理,或从民间艺术中汲取色彩灵感,使作品既有“古意”又有“新境”,他曾说:“创新不是对传统的背叛,而是对传统的激活,只有让传统艺术与时代同频共振,才能真正实现其当代价值。”这一理念贯穿于其创作与教学中,影响了一代青年书画家。