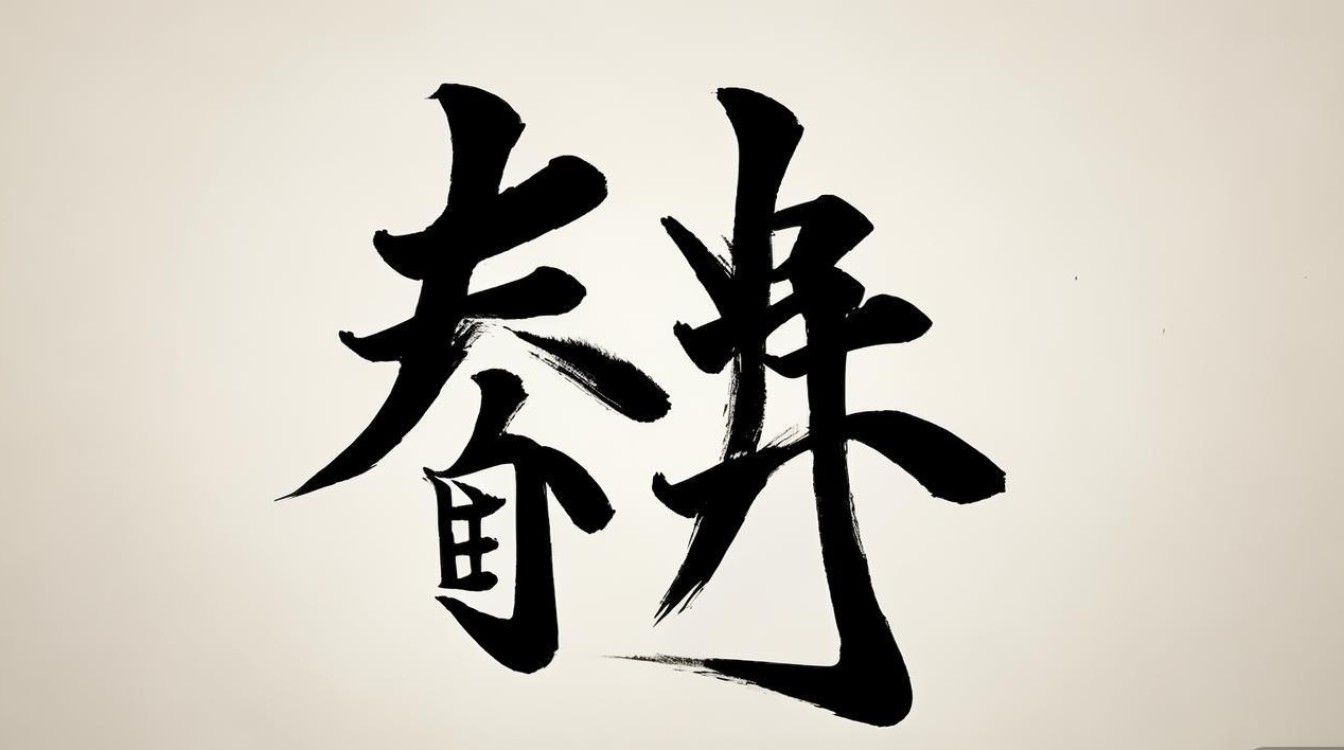

“勒”字在书法中既是具体的汉字书写,也是核心用笔技法之一,其内涵丰富,兼具实用性与艺术性,从字形演变看,“勒”最早见于甲骨文,像马络头之形,金文承续甲骨文,篆书将“革”与“力”结合,隶书后简化为今形,本义为“驾驭马具的带子”,引申为“约束、控制”,这一字义深刻影响了书法中“勒笔”的技法特质——需以“力”控笔,以“意”导势,在规矩中见灵动。

“勒”字的书法技法解析

书法中的“勒笔”,指书写横画时如“勒马缰”般控制笔锋的技法,是“永字八法”中的“勒”(横画代称),其核心要领在于“逆锋起笔、中锋行笔、顿笔回锋”,通过笔锋的提按顿挫,使横画既含蓄内敛,又力道内蕴,具体而言,起笔需先向左逆锋,蓄势后折右,如勒马时先拉缰后收紧,避免轻滑;行笔需保持中锋,笔锋始终在笔画中线运行,使横画“如千里阵云,隐隐然其实有形”;收笔时顿笔回锋,藏头护尾,避免“飘忽”之病,不同书体中,“勒”笔的表现形态各异:篆书以圆转为主,“勒”笔如玉箸,匀净温润;隶书“勒”笔多波磔,如“蚕头燕尾”,含蓄中见开张;楷书“勒”笔讲究“欲左先右,欲右先左”,如“横之勒者,字之骨也”,需刚劲挺拔;行书“勒”笔则连带自然,在流畅中见控制;草书“勒”笔简化为使转,却需“勒”得住笔锋,避免狂草失度。

历代书家对“勒”字的实践与审美

历代书家对“勒”笔的探索,形成了丰富的技法体系与审美范式,欧阳询楷书以“险劲”著称,其“勒”笔如“高峰坠石”,起笔斩钉截铁,行笔笔力内含,如《九成宫醴泉铭》中“一”字,横画起笔方峻,中锋行笔如锥画沙,收笔顿挫有力,尽显“戈法”之妙,颜真卿楷书雄浑大气,“勒”笔如“绵里裹铁”,起笔藏锋不露,行笔浑厚圆润,收笔含蓄内敛,如《颜勤礼碑》中“三”字,三横长短错落,每横皆以“勒”笔写出,既有“屋漏痕”的自然,又有“折钗股”的韧劲,体现了“以力为美”的审美追求,王羲之行书“勒”笔则“潇洒流落,翰逸神飞”,如《兰亭序》中“之”字横画,起笔轻盈,行笔连带自然,收笔含蓄,在“勒”与“纵”的平衡中,展现出“不激不厉,而风规自远”的境界,米芾“刷字”以“勒”笔求“痛快”,其“勒”笔如“快剑斫阵”,起笔凌厉,行笔疾涩相生,收笔斩截,如《蜀素帖》中“年”字横画,在疾速中见控制,展现了“勒”笔的“疾涩之美”。

“勒”字的文化内涵与精神指向

书法中的“勒”不仅是技法,更是文化精神的物化,儒家讲“克己复礼”,“勒”笔的“控制”与“约束”暗合“礼”的规范——需以“力”克笔性之躁,以“意”导字形之正,体现“中庸”之美;道家言“守中致和”,“勒”笔的“中锋行笔”与“藏头护尾”,强调“不偏不倚”“含而不露”,契合“道法自然”的哲学;文人修身的“内敛”品格,亦通过“勒”笔的“力道内蕴”得以呈现——如“勒马听风”,在约束中见从容,在控制中显力量,这种“技进乎道”的追求,使“勒”字超越了单纯的书写技巧,成为书家修养、学识、品格的综合体现。

不同书体中“勒”笔的特点对比

| 书体 | 动作特点 | 形态表现 | 审美风格 |

|---|---|---|---|

| 篆书 | 逆锋起笔,中锋圆转 | 线条匀净,粗细一致 | 玉箸篆,温润典雅 |

| 隶书 | 逆锋藏锋,波磔出锋 | 蚕头燕尾,波磔明显 | 雄浑开张,朴拙大气 |

| 楷书 | 逆锋顿笔,中锋行笔,回锋收笔 | 横平竖直,骨力洞达 | 险劲挺拔,法度森严 |

| 行书 | 逆锋切入,连带自然,露锋收笔 | 笔断意连,流畅含蓄 | 潇洒流丽,动静相宜 |

| 草书 | 逆锋使转,简化笔画,疾涩相生 | 笔势连绵,一气呵成 | 纵逸奔放,勒而不散 |

相关问答FAQs

Q1:书法中的“勒笔”和“努笔”有什么区别?

A:“勒笔”主要指横画的用笔,如“勒马缰”,强调“控制”与“内敛”,动作是逆锋起笔、中锋行笔、顿笔回锋,形态上横向展势;“努笔”多指竖画,如“弩弓待发”,强调“挺拔”与“张力”,动作是逆锋向上,中锋下行,收笔或顿或出锋,形态上纵向取势,简单说,“勒”为横,“努”为竖,二者方向不同,但均需“力”控笔锋,共同构成汉字的“骨力”。

Q2:初学者练习“勒”字时,容易出现哪些问题?如何纠正?

A:初学者常出现三类问题:一是“轻滑”,起笔未逆锋,行笔浮于纸面,缺乏力道,需加强“逆入平出”的练习,起笔时先向左轻顿,再中锋行笔;二是“僵硬”,过度顿笔致线条死板,需注意“提按”结合,行笔时保持笔锋的弹性,如“勒缰”时“松紧适度”;三是“偏锋”,行笔笔锋侧卧,致线条一边毛一边光,需时刻检查笔尖状态,确保笔锋始终在笔画中线运行,可通过“中锋画线”的基础训练强化手感。