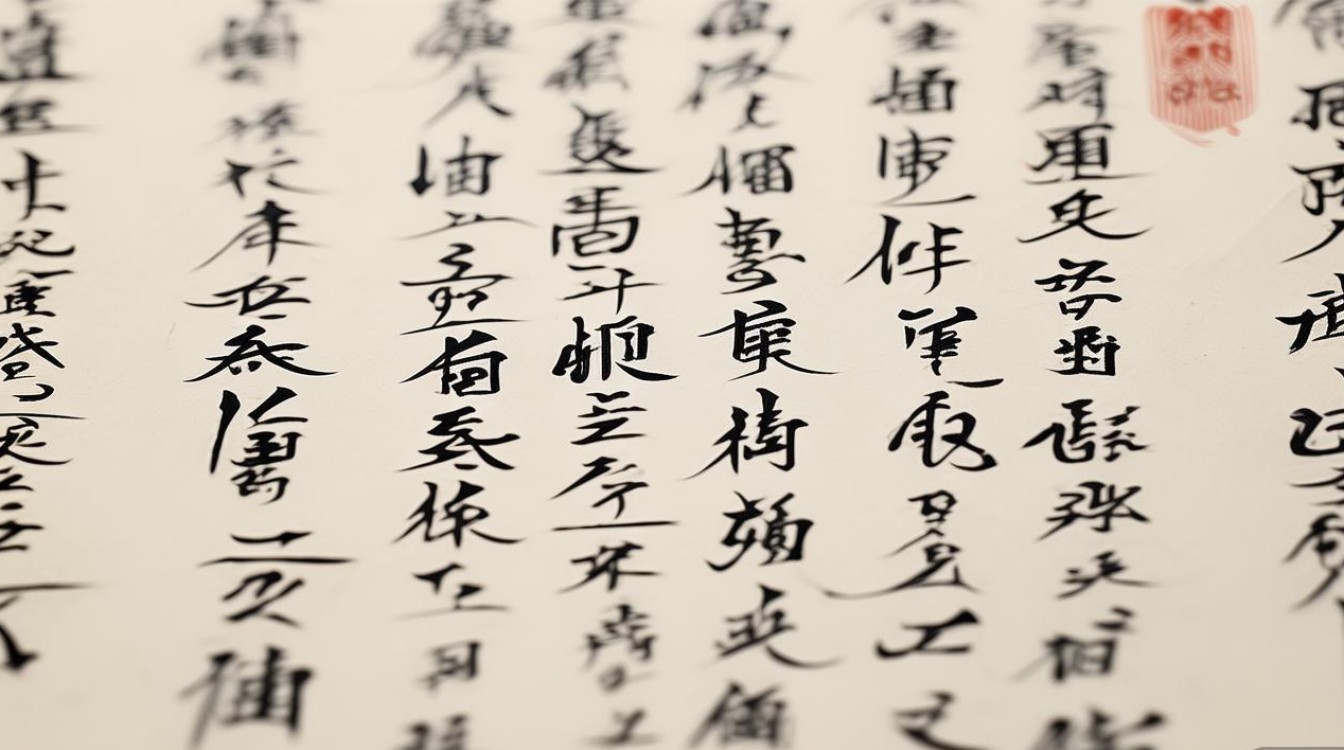

陈廷文,当代书法艺术领域的重要践行者与探索者,1963年生于河南开封,自幼承家学研习翰墨,后师从书法大家启功先生,深得传统书法精髓,其书法诸体皆擅,尤以楷书、行书成就斐然,作品兼具颜真卿的雄浑厚重与王羲之的飘逸灵动,同时融入碑学的金石之气,形成“刚柔相济、古意新姿”的独特艺术风貌,陈廷文书法艺术不仅在国内屡获大奖,更被故宫博物院、中国美术馆等权威机构收藏,成为当代书法传承与创新的代表性人物之一。

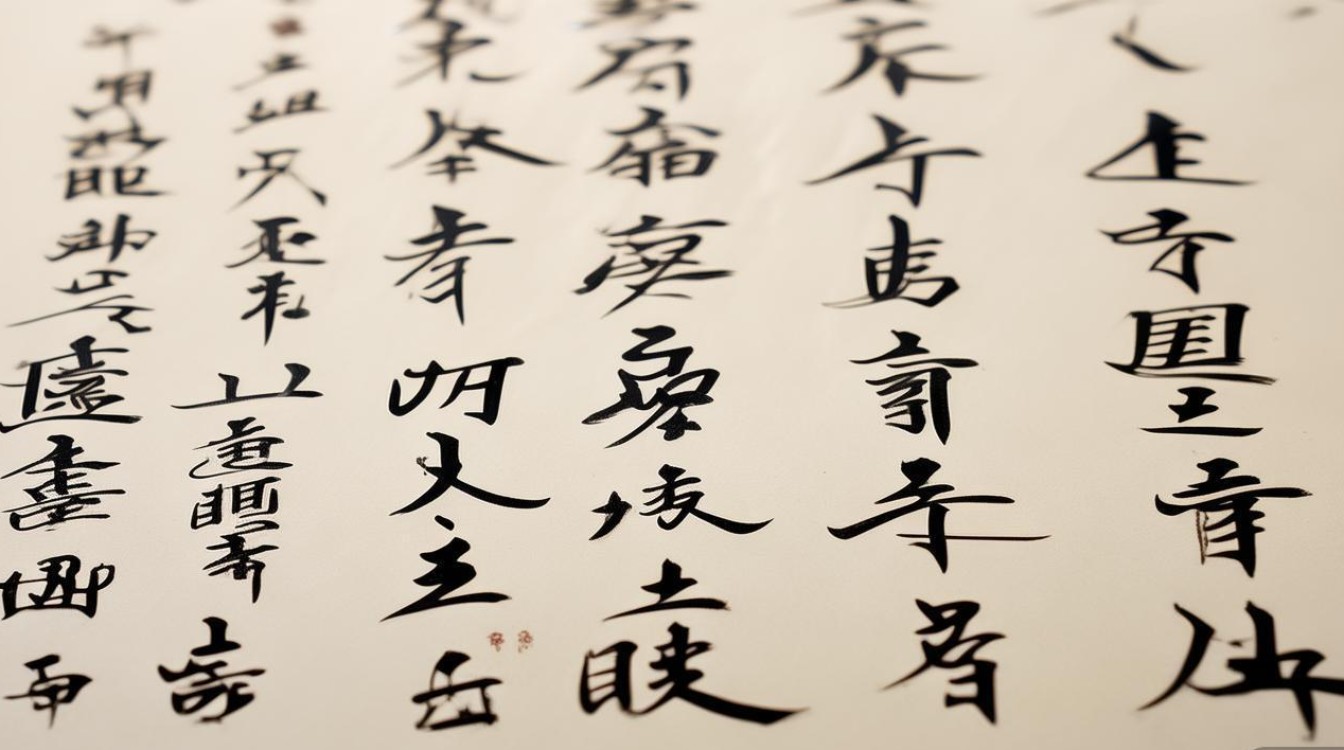

在笔法层面,陈廷文以“以古为新”为核心理念,主张“笔法为书之骨”,他深耕传统,取法上至商周甲骨、秦汉简牍,下至魏晋碑版、唐宋法帖,尤其对欧阳询的楷书笔法、米芾的行书笔意有独到见解,其用笔讲究“逆入平出”“无往不收”,线条遒劲含蓄,既具碑学的刚健,又含帖学的温润,楷书作品中,横画起笔藏锋而含蓄,收笔顿挫有力,竖画如锥画沙,力透纸背;行书中则提按分明,使转自如,既有“屋漏痕”的自然之趣,又有“折钗股”的弹性之美,他认为,笔法不仅是技巧,更是书法家心性的直接体现,因此在创作中注重“心手双畅”,将情感注入笔端,使线条富有生命力与节奏感。

墨法上,陈廷文追求“浓淡相生、枯润相济”的意境营造,他善用浓墨表现字的筋骨,以淡墨营造层次感,枯笔则增强作品的苍茫之气,在行书《赤壁赋》中,开篇以浓墨书写,字字沉稳如山;中间部分逐渐转为淡墨,墨色氤氲,似云雾缭绕;结尾处偶用枯笔,飞白自然,如枯藤缠绕,展现出“墨分五色”的艺术效果,他强调“墨法随情”,根据作品内容与情感基调调整墨色,如书写豪放诗词时多用浓墨枯笔,表现激昂之情;书写典雅文辞时则以淡墨润笔,传达含蓄之美,使墨色成为情感表达的视觉载体。

章法布局方面,陈廷文讲究“虚实相生、顾盼生姿”,他打破传统书法“横平竖直”的刻板布局,注重字与字、行与行之间的呼应与对比,其楷书作品《心经》中,字距紧密而行距疏朗,形成“密不透风,疏可走马”的空间节奏,既保证了整体的严谨性,又避免了呆板;行书作品《兰亭集序临本》则通过字形的大小错落、欹正相生,使整幅作品如行云流水,气脉贯通,他认为,章法是书法的“画眼”,通过虚实变化引导观者视线,让作品产生“无声之乐”的韵律感,达到“形神兼备”的艺术境界。

在字体融通上,陈廷文突破单一书体的局限,主张“诸体互渗,以意驭法”,他的楷书融入隶书的波磔笔意,显得古朴厚重;行书吸收篆书的圆转线条,增添雅致之气;隶书则融入楷书的结构严谨,避免松散,这种“融通”并非简单拼接,而是基于对各种书体本质规律的深刻理解,以“意”为统帅,实现“你中有我,我中有你”的艺术效果,其代表作《诸体千字文》集中展现了这一特点,楷、行、隶、篆四体兼备,却风格统一,彰显了他深厚的传统功底与高超的融通能力。

陈廷文的艺术贡献不仅在于创作实践,更在于理论探索与教育传承,他著有《书法笔法十讲》《行书创作论》等专著,系统阐释了传统笔法的当代转化路径;他长期从事书法教育,提出“技道双修”的教学理念,强调技法训练与文化修养并重,培养了一大批书法人才,他还积极参与“书法进校园”“传统文化公益讲座”等活动,推动书法艺术走进大众生活,让更多人感受汉字之美。

以下为陈廷文书法艺术特色维度解析:

| 维度 | 具体表现 | 代表作品/案例 |

|---|---|---|

| 笔法 | 以篆书笔法入楷,线条遒劲含蓄;行书提按分明,使转自如,兼具碑帖之长 | 《楷书千字文局部》《行书赤壁赋》 |

| 墨法 | 浓墨显筋骨,淡墨生层次,枯笔增苍茫,墨色随情感变化 | 《行书赤壁赋》《楷书心经》 |

| 章法 | 虚实相生,疏密有致;字距行距呼应,形成“密不透风,疏可走马”的空间节奏 | 《楷书心经》《行书兰亭集序临本》 |

| 字体 | 诸体互渗,楷书含隶意,行书融篆法,以“意”为统帅,风格统一 | 《诸体千字文》 |

相关问答FAQs:

问:陈廷文书法与传统书法相比,有哪些独特的创新之处?

答:陈廷文书法在继承传统的基础上,主要体现在三个方面的创新:一是笔法融合,他将碑学的刚劲与帖学的温润相结合,以篆书笔法入楷、行书融篆法,打破单一书体的笔法界限;二是墨法意境化,通过浓淡枯墨的层次变化营造情感氛围,使墨色成为作品情感表达的载体;三是章法动态化,注重字与字、行与行的顾盼呼应,形成“行云流水”般的气韵,突破了传统章法的静态布局,这些创新既坚守了书法的“笔墨内核”,又赋予传统艺术当代审美意趣。

问:初学者学习陈廷文书法,应从哪些方面入手?

答:初学者学习陈廷文书法,可分三步走:第一步是“固本”,先从其楷书作品入手,如《楷书千字文》,重点掌握其笔法的“藏锋”“中锋”用笔和结构的匀称严谨,打好基础;第二步是“求变”,临摹其行书作品,如《行书赤壁赋》,体会“提按转折”的节奏感和墨色的浓淡变化,感受“心手双畅”的创作状态;第三步是“融通”,尝试将楷书笔意融入行书,或以行书笔法写楷书,逐步理解其“诸体互渗”的艺术理念,需注重文化修养的提升,多读古典诗词、书法理论,做到“技道双修”。