胡建忠书法作为当代书坛颇具代表性的艺术实践,以其深厚的传统根基与鲜明的时代个性,在楷、行、草、隶诸体中均展现出独特的审美追求,他出生于书法文化底蕴深厚的中原地区,自幼浸染于翰墨丹青,早年遍临历代碑帖,上溯甲骨、金文,下及唐宋明清,尤得力于颜真卿的雄浑、王羲之的俊逸、米芾的恣肆,形成了“以古为师、以心为用”的创作理念,其书法作品既坚守汉字书写的法度规范,又融入当代文人精神气质,呈现出“刚柔相济、雅俗共赏”的艺术风貌。

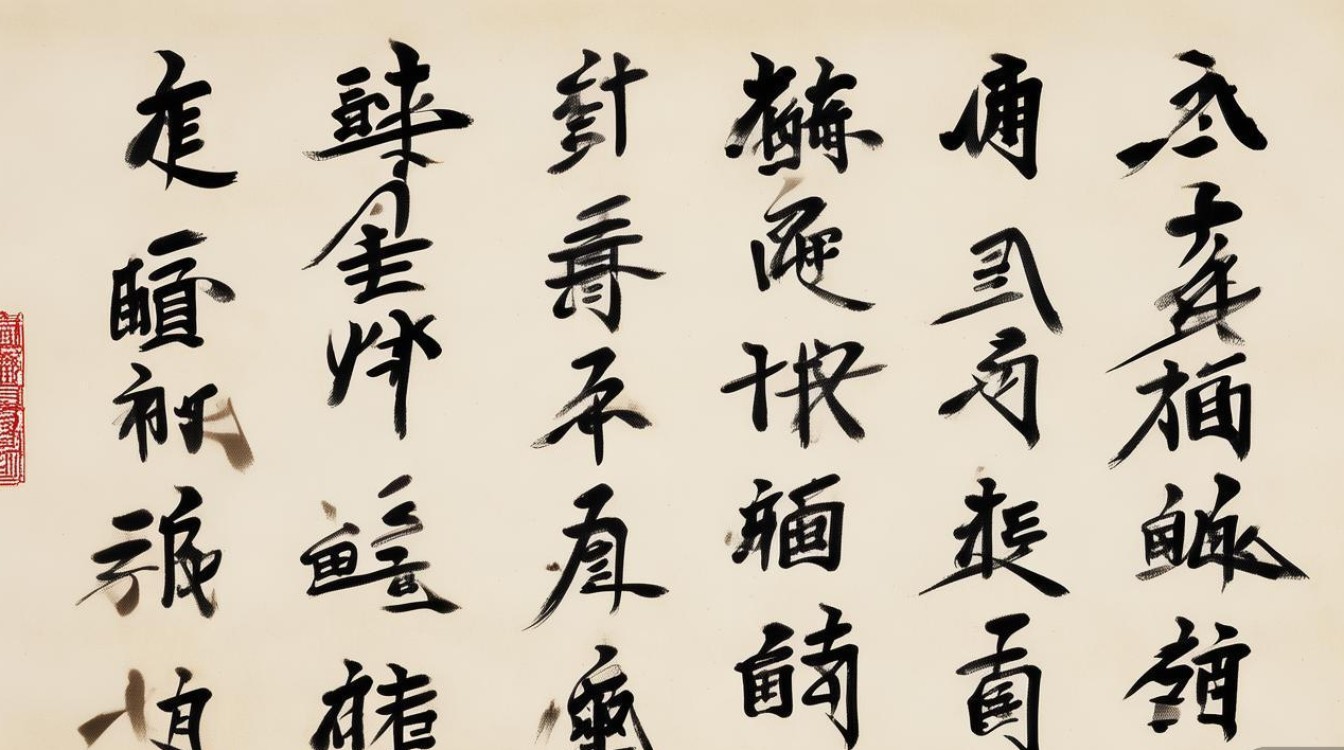

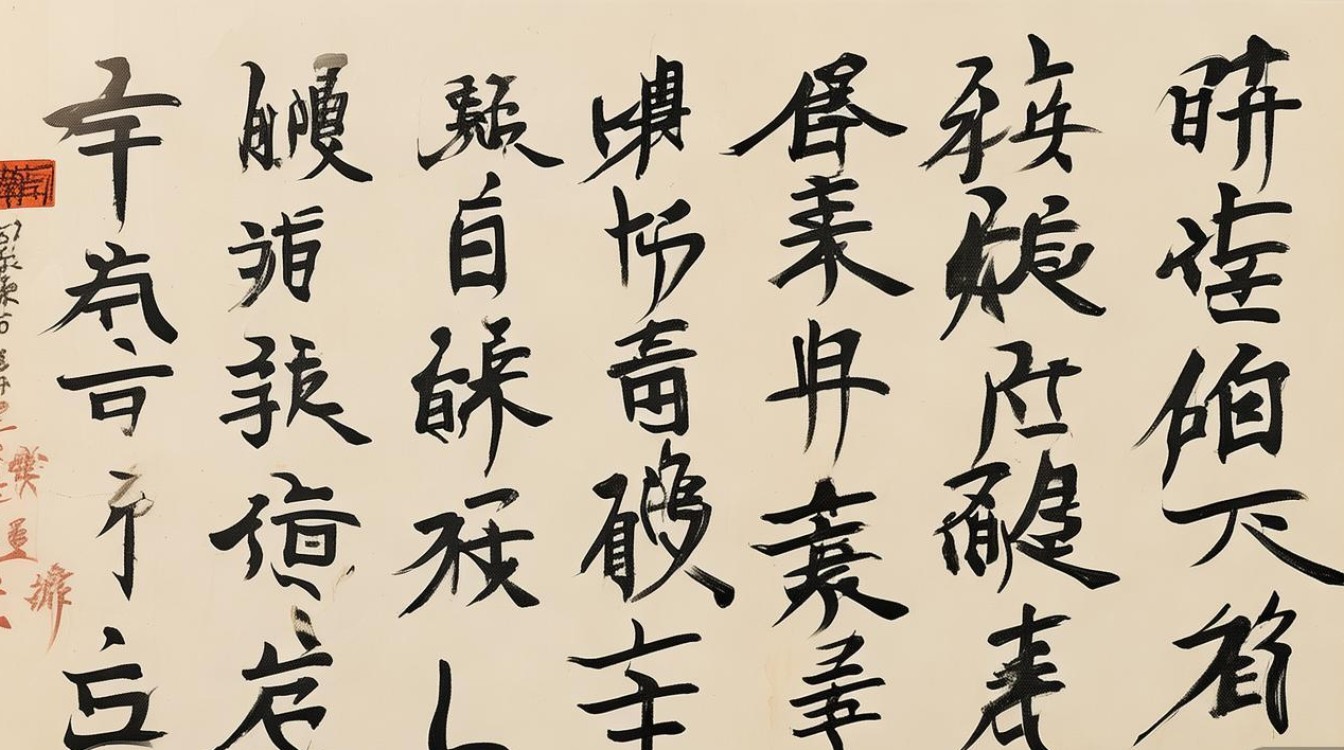

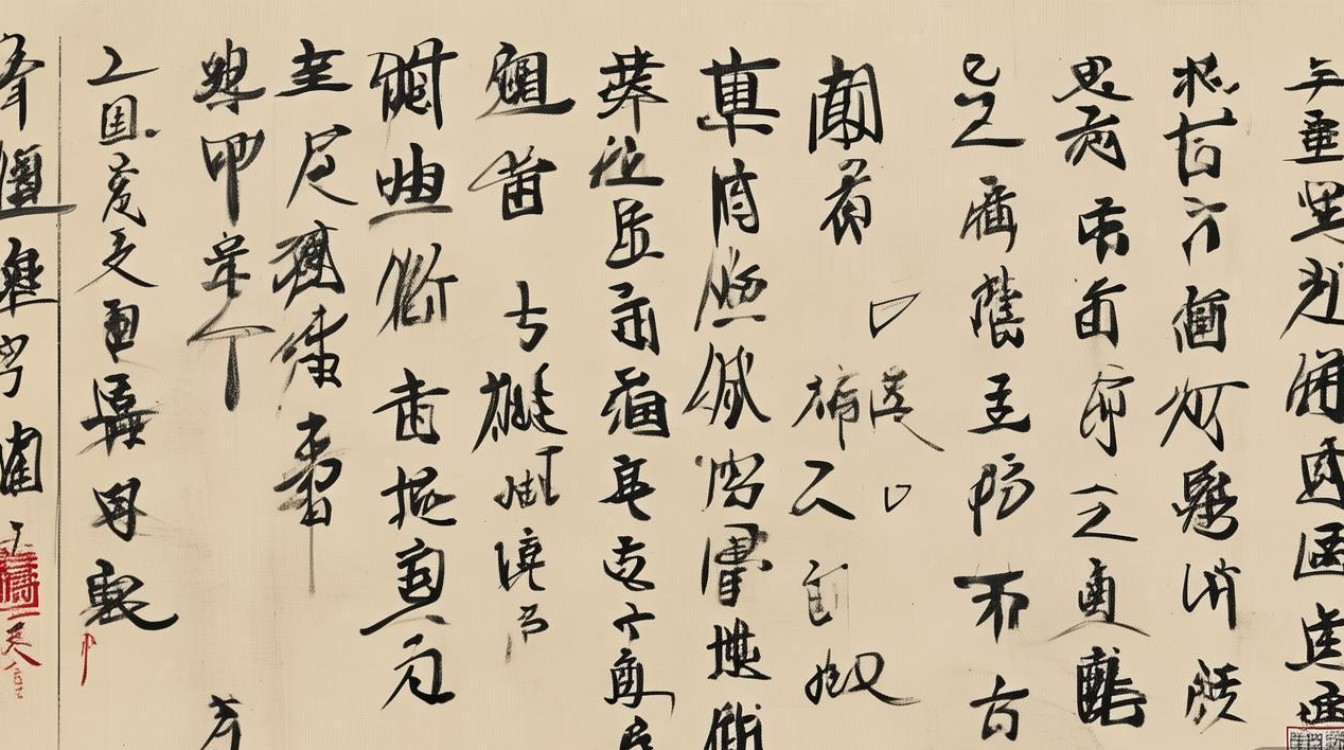

在艺术渊源与师承上,胡建忠书法以“碑帖互融”为核心路径,他早年楷书以颜真卿《多宝塔碑》《麻姑仙坛记》筑基,结体方正端严,笔画沉厚遒劲,后兼习欧阳询《九成宫醴泉铭》的险峻精谨,使楷书在端庄中蕴含灵动;行书则深研王羲之《兰亭序》《十七帖》的气韵贯通,兼取米芾《蜀素帖》的“刷笔”意趣,行笔连贯而节奏分明,枯湿浓淡变化自然,既有“二王”的雅致,又具宋人的率真;草书以怀素《自叙帖》为魂,辅以孙过庭《书谱》的法度,点画狼藉而章法严谨,狂放不失法度,奔藏兼具情感;隶书则立足汉碑经典,临摹《曹全碑》的秀逸清丽与《张迁碑》的方劲古拙,蚕头燕尾中见金石气,古朴中透出生机,这种“博采众长、融会贯通”的学习历程,为其书法风格的形成奠定了坚实基础。

胡建忠书法的风格特点可从书体维度进行系统梳理,具体如下表所示:

| 书体 | 风格特点 | 代表作品/技法亮点 |

|---|---|---|

| 楷书 | 取颜真卿之筋骨,融欧阳询之险峻,结体方正而不失灵动,笔画厚重中见锋芒,兼具庙堂之气与书卷气息 | 《心经楷书册》:点画如“屋漏痕”,转折处如“铁画银钩”,结字中宫紧收,外拓开张,静中有动 |

| 行书 | 以“二王”为基,参米芾刷笔,行笔连贯如行云流水,气韵贯通,章法上疏密有致,字欹正相生,节奏明快 | 《兰亭集句行书轴》:单字以“侧锋取势,中锋用笔”,牵丝引带自然,墨色由浓至淡渐变,体现“书为心画”的情感表达 |

| 草书 | 怀素狂草为魂,辅以孙过庭《书谱》法度,点画狼藉而笔笔有源,章法上大小错落、轻重交替,兼具狂放与理性 | 《将进酒草书长卷》:以“使转”为核心,笔势连绵不绝,枯笔飞白与浓墨重彩对比强烈,情感激越而不失法度 |

| 隶书 | 汉碑为宗,融合《曹全碑》秀逸与《张迁碑》方劲,蚕头燕尾饱满,波磔分明,结体扁方中见错落,古朴中透灵动 | 《隶书千字文》:笔画如“折钗股”,横画波挑含蓄,竖画挺拔有力,结字上紧下松,体现“隶书尚势”的美学特征 |

在艺术成就与社会影响方面,胡建忠书法多次入选全国书法篆刻展、兰亭奖等重要展览,并获“中国书法兰亭奖·佳作奖”等多项殊荣,其作品被中国国家博物馆、中国美术馆等机构收藏,同时担任多所高校书法客座教授,致力于书法教育普及,提出“书法三境”:临摹之境(求形似)、融通之境(求神似)、创作之境(求个性),强调书法学习需“始于临摹,终于心悟”,他还积极参与“书法进校园”“乡村文化振兴”等公益活动,以笔墨为媒介传播中华优秀传统文化,被誉为“有温度的书法家”。

胡建忠书法的价值不仅在于笔墨技巧的精湛,更在于其对书法精神的当代诠释,他认为,书法是“汉字的舞蹈,心灵的图腾”,既要坚守“笔墨当随时代”的创新意识,也要保持“晋韵唐法”的传统根脉,其作品在传承中创新,在规范中求变,为当代书法发展提供了“守正不守旧、创新不离根”的实践范本。

FAQs

Q1:胡建忠书法的创作理念是什么?

A1:胡建忠秉持“守正创新、以心为用”的创作理念。“守正”即坚守传统书法的法度与精神,深入临摹历代经典碑帖,汲取晋韵、唐法、宋意等美学精华;“创新”则强调融入当代审美与个人情感,在笔墨、章法、墨色等方面寻求突破,使书法既符合汉字书写的规范,又能体现时代精神,他主张“书为心画”,认为书法创作应将技法训练与情感表达相结合,最终达到“人书合一”的境界。

Q2:初学者学习书法,如何借鉴胡建忠的书法路径?

A2:初学者可从胡建忠的“碑帖互融、循序渐进”路径中汲取经验:楷书入门建议以颜真卿《多宝塔碑》或欧阳询《九成宫醴泉铭》为基础,掌握笔画结构与结字规律;行书可临摹王羲之《兰亭序》,体会气韵贯通,再参考米芾《蜀素帖》学习笔法变化;草书需先习孙过庭《书谱》掌握法度,再尝试怀素《自叙帖》的狂放笔意,注重“读帖”与“临帖”结合,观察字帖的笔法、章法、墨色,避免盲目模仿风格,逐步形成个人面貌。