李昌伦书法是中国当代书法艺术领域一个颇具特色的存在,其作品既植根于传统书法的深厚底蕴,又融入了个人对时代审美的独特理解,形成了雄浑中见灵动、古朴中含新意的艺术风貌,作为一位在书法创作、教育、传播均有涉猎的书法家,李昌伦的艺术实践不仅展现了对笔墨语言的精妙掌控,更折射出他对文化传承与创新的深刻思考。

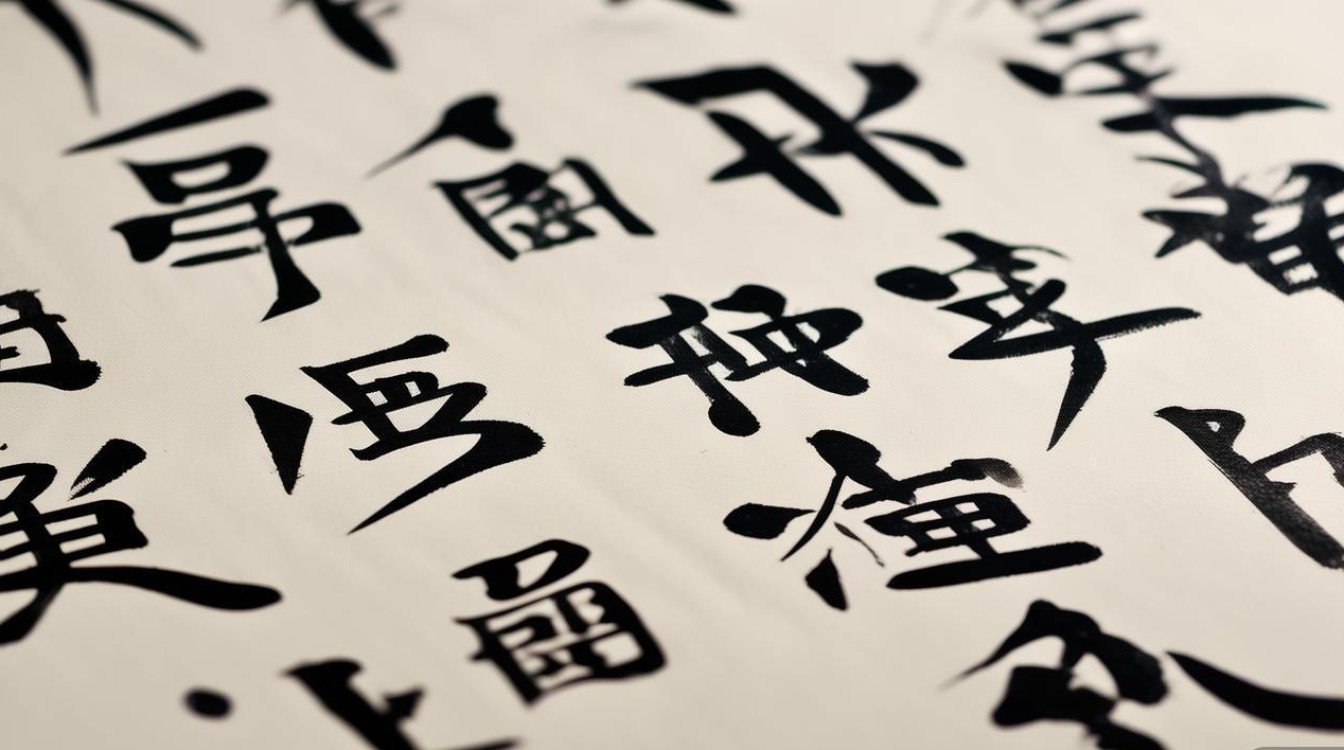

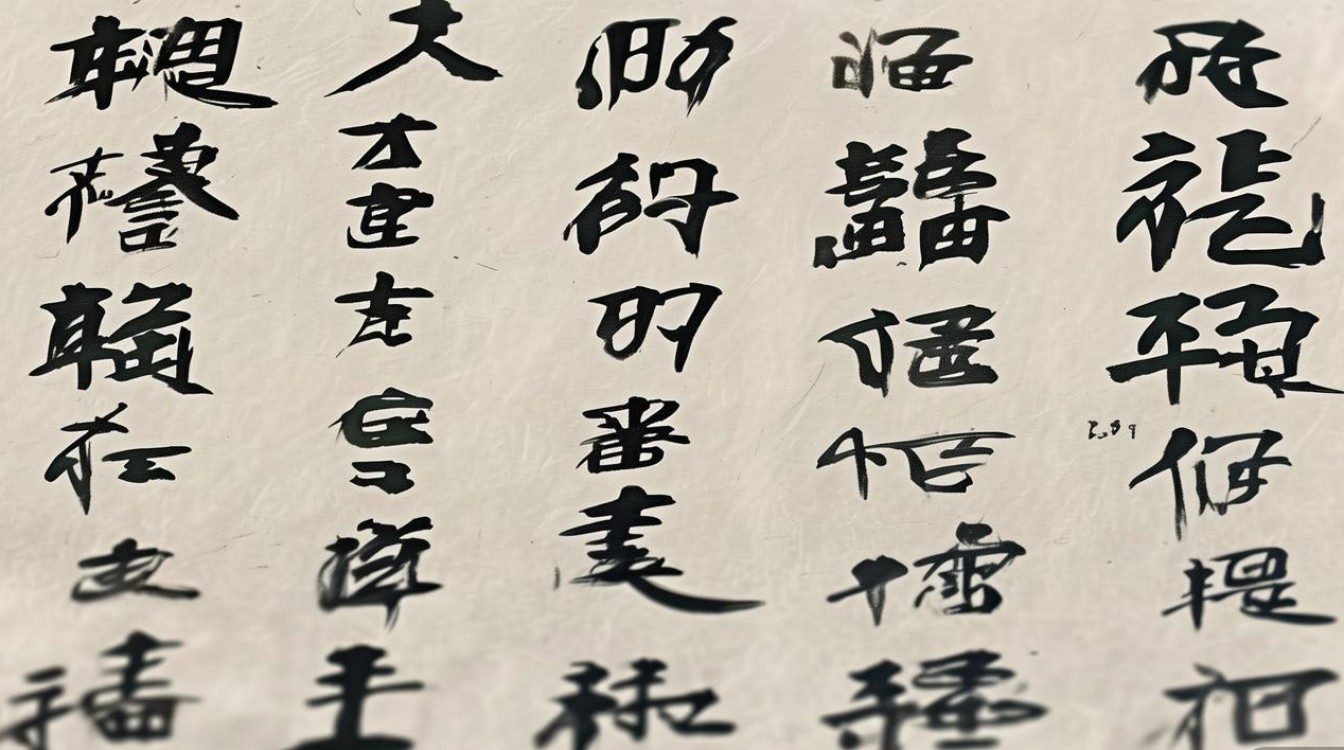

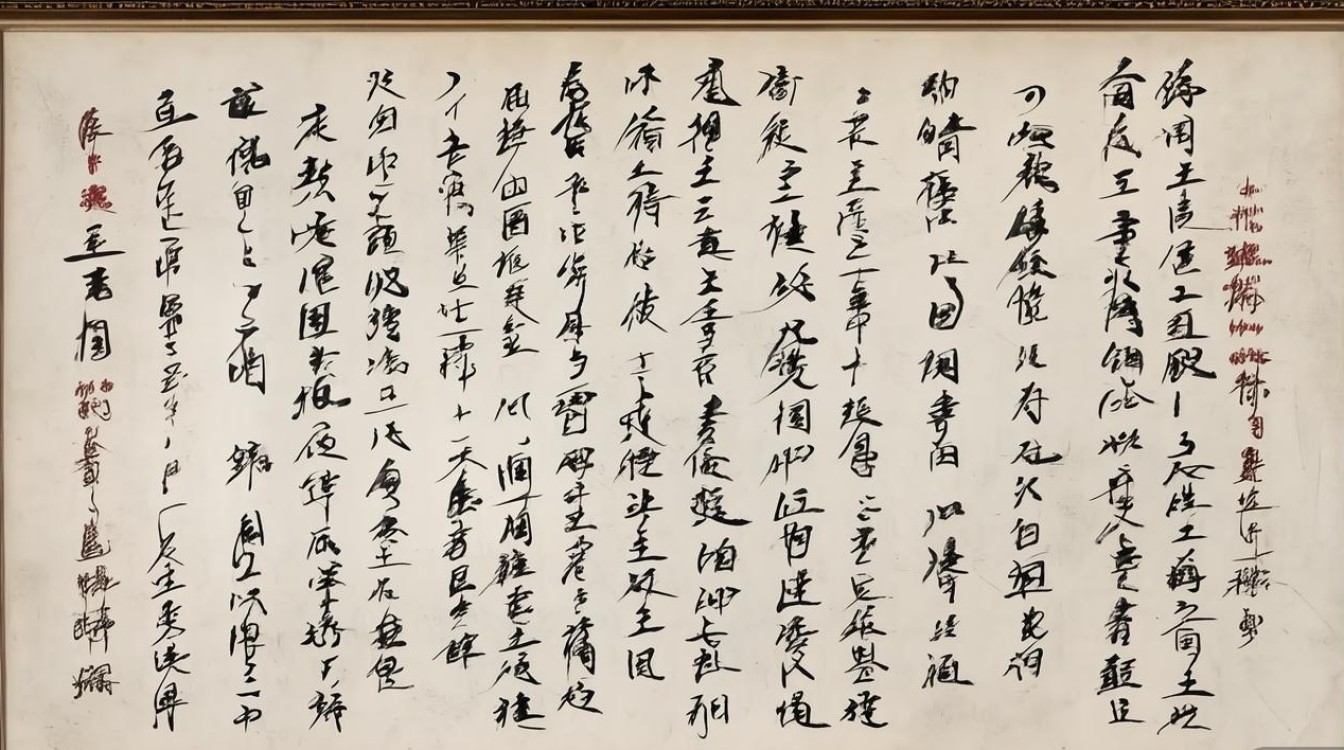

从艺术风格来看,李昌伦书法以行草书见长,兼擅楷书、隶书,其行草作品取法“二王”的典雅流畅,融合米芾的跌宕多姿,同时吸收了明清以来王铎、傅山等人的狂放意趣,形成了独特的个人语言,在笔法上,他注重中锋与侧锋的交替使用,线条圆劲中带有方折,刚柔并济,既有“屋漏痕”的苍茫感,又不失“锥画沙”的韧劲,其行书作品《将进酒》,通篇气势贯通,字与字之间牵丝引带,行与行之间疏密有致,既保留了原诗的豪迈奔放,又通过笔墨的浓淡枯湿变化,营造出“飞流直下三千尺”的视觉冲击力,而草书作品《千字文》则更强调节奏感,笔势连绵不绝,如行云流水,在狂放不羁中不失法度,将草书的抒情性与规范性完美结合。

在楷书创作上,李昌伦早年遍临欧、颜、柳诸家,后上溯魏碑,形成了“楷中带隶,隶意入楷”的独特风格,其楷书作品《心经》结体宽博端庄,笔画横轻竖重,既有颜真卿的雄浑大气,又融入了魏碑的方劲古拙,点画之间沉稳厚重,却又不失灵动变化,展现出“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的美学追求,隶书作品则多取法《张迁碑》《曹全碑》,用笔方圆兼备,字形扁平舒展,波磔处蚕头燕尾,既古朴典雅,又具有现代审美意趣,为古老的隶书注入了新的活力。

李昌伦书法的另一个显著特点是“以书载道”,注重作品的文化内涵与精神表达,他认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书家人格修养、文化积淀的外化,他的作品内容多选择经典诗词、文论警句,通过文字内容与形式美感的统一,传递中国传统文化的人文精神,其创作的《论语》选句系列,将儒家“仁、义、礼、智、信”的思想融入书法线条,字形或端庄或洒脱,笔触或凝重或轻盈,让观者在欣赏书法艺术的同时,也能感受到传统文化的智慧与力量。

在书法教育方面,李昌伦主张“师古而不泥古,创新而不失法度”,他强调对传统的深入研习,认为只有“入古”才能“出新”,因此在教学中注重引导学生临摹经典碑帖,从笔法、结构、章法等基础入手,培养扎实的传统功底,他鼓励学生结合个人性格与时代审美进行创新,反对盲目跟风或形式上的猎奇,他常说:“书法如人,如其学,如其才,如其志,总之曰,如其人。”这种“以人为本”的教育理念,培养了一批兼具传统功底与创新意识的书法爱好者,为书法艺术的传承与发展贡献了力量。

为了让书法艺术更好地走进大众生活,李昌伦还积极投身于书法的普及与传播工作,他经常举办书法讲座、进校园、下基层等活动,通过现场演示、互动交流等方式,让更多人了解书法、爱上书法,他还利用新媒体平台,开设线上书法课程,分享创作心得与技法要点,打破了地域与时间的限制,让书法艺术的影响力进一步扩大。

以下为李昌伦书法艺术重要节点概览:

| 时间 | 艺术事件 | 内容 |

|---|---|---|

| 1990年代 | 系统临习传统碑帖 | 主攻欧楷、颜楷,兼习魏碑、隶书,奠定传统书法功底 |

| 2005年 | 首次个人书法展 | 于北京举办“李昌伦书法作品展”,行草书作品获业内广泛关注 |

| 2010年 | 出版《李昌伦书法集》 | 收录楷、行、草、隶四体作品,展现多元书风与深厚传统功力 |

| 2015年 | 受聘于某高校书法系 | 从事书法教育工作,提出“传统为基、创新为魂”的教学理念 |

| 2020年 | 线上书法课程开设 | 通过新媒体平台普及书法知识,累计学员超10万人次 |

| 2023年 | 创作“传统文化经典”系列书法作品 | 以《论语》《道德经》等为内容,举办全国巡展,推动书法与文化的深度融合 |

李昌伦书法的艺术价值,不仅在于其精湛的笔墨技巧,更在于他对书法文化精神的坚守与传承,在当代书法艺术面临“传统与现代”“技与道”等多重挑战的背景下,他的实践为书法艺术的发展提供了有益的启示:只有扎根传统、立足时代、关注人文,才能让古老的书法艺术在新的历史条件下焕发出勃勃生机。

相关问答FAQs

问:李昌伦书法最显著的艺术特点是什么?

答:李昌伦书法最显著的特点是“雄浑中见灵动,古朴中含新意”,其行草书融合“二王”的典雅、米芾的跌宕与明清文人的狂放,笔法刚柔并济,线条苍茫而有韧性;楷书则兼具颜体的雄浑与魏碑的方劲,形成“楷中带隶”的独特风貌,他注重“以书载道”,将文化内涵与形式美感相结合,使作品既有视觉冲击力,又具精神感染力。

问:学习李昌伦书法需要注意哪些方面?

答:学习李昌伦书法,首先需注重传统根基的夯实,建议从临摹经典碑帖入手,如楷书可临欧、颜、柳及魏碑,行草书可研习“二王”、米芾等,掌握笔法、结构的基本规律,要理解他“师古而不泥古”的创作理念,在深入传统的基础上,结合个人性格与时代审美进行适度创新,避免盲目模仿形式,还需加强文化修养,注重作品内涵的表达,真正做到“书如其人”。