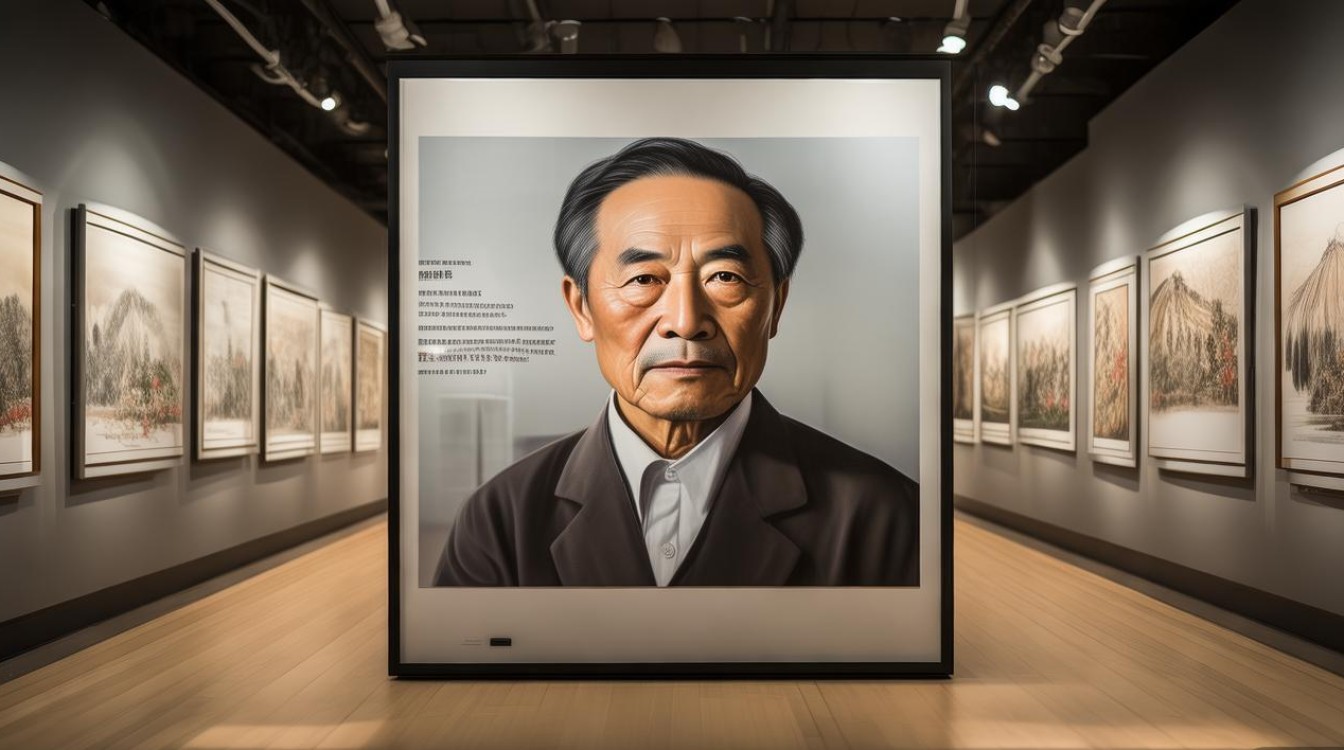

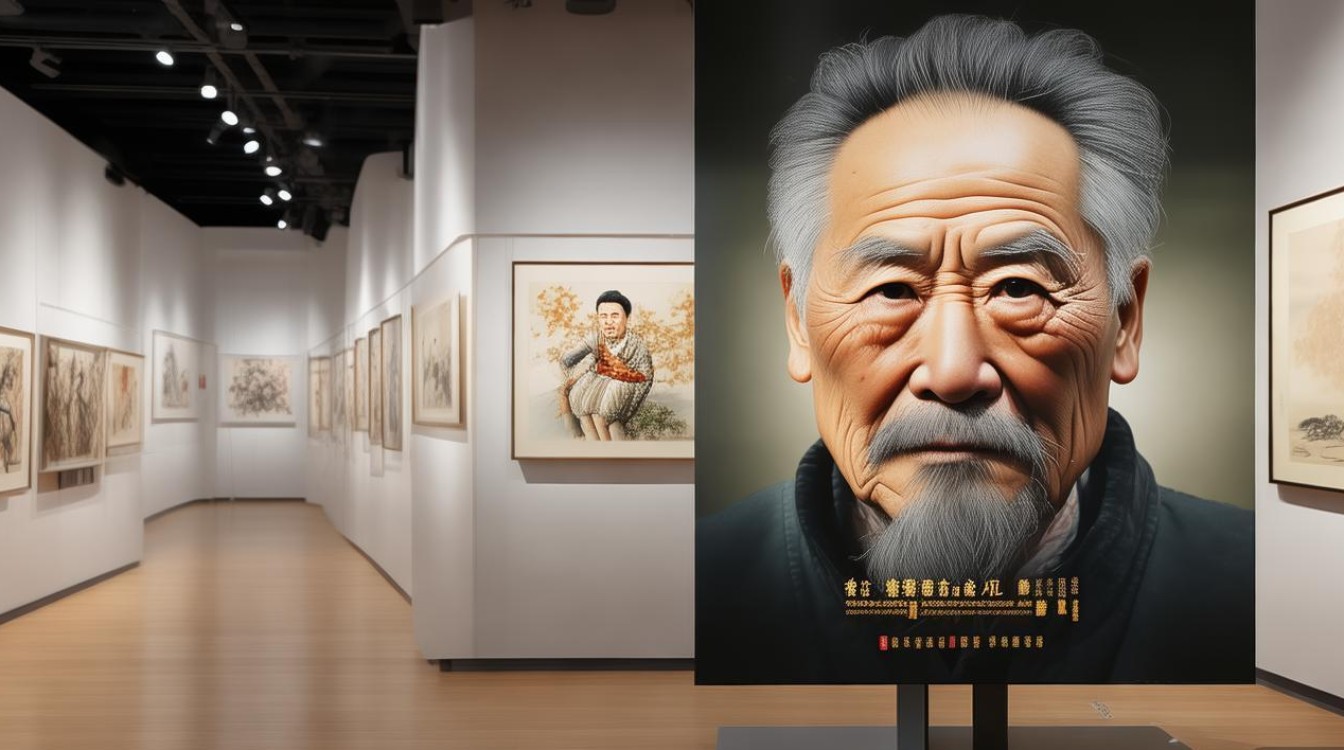

吴运光,中国当代著名山水画家,1945年出生于湖南长沙,自幼浸润在湘楚文化的深厚底蕴中,其艺术生涯融合了对传统笔墨的坚守与对时代精神的创新,形成了独具“气韵生动、意境悠远”的艺术风貌,作为“新金陵画派”的重要传承者与拓展者,他的作品既承袭了傅抱石、钱松喦等前辈的“笔墨当随时代”理念,又以开阔的视野将南方山水的灵秀与北方山水的雄浑相融合,成为中国当代山水画领域“传统出新”的代表性人物之一。

成长与艺术启蒙

吴运光的童年与绘画结缘,祖父是当地小有名气的文人画家,家中常备笔墨纸砚,父亲亦热衷书画鉴赏,他六岁起临摹《芥子园画谱》,十二岁拜师湖南名家陈国钊学习传统山水,从“四王”的清雅格调到石涛的“搜尽奇峰打草稿”,奠定了坚实的传统功底,1963年,他考入湖南艺术学院美术系,系统学习素描、色彩与国画理论,期间受教于国画大家黎雄才,黎先生“外师造化,中得心源”的教学理念,让他深刻认识到写生对山水画创作的重要性,毕业后,他被分配至湖南某文化馆从事群众美术工作,十余年间走遍湘西、湘南的山水之间,积累了数千幅写生稿,为后来的创作积累了鲜活的素材。

艺术风格与创作理念

吴运光的艺术风格以“浑厚华滋、气韵天成”为核心,其作品可分为三个阶段:早期(1970-1980年代)以传统笔墨为主,注重丘壑的营造,多表现湖南山水的灵秀,如《韶山冲》《洞庭春晓》等,构图严谨,笔法细腻;中期(1990-2000年代)开始融合南北宗技法,在继承南宗“水墨晕章”的同时,吸收北宗斧劈皴、折带皴的刚劲,形成“刚柔并济”的独特语言,代表作《黄河魂》以雄浑的笔墨表现黄河的磅礴气势,获第七届全国美展铜奖;晚期(2010年至今)进入“化古为新”的境界,强调“意境高于形似”,通过简化物象、强化留白与墨色层次,传递山水的精神气韵,如《空山新雨后》《云峰叠翠》等系列,画面既有传统山水的“可游可居”,又具现代构成的视觉张力。

他的创作理念可概括为“三性”:传统性——坚守笔墨的书法意趣,认为“笔墨是国画的生命线”;时代性——关注自然与人文的和谐,作品常融入环保、乡村振兴等时代主题;写意性——主张“妙在似与不似之间”,通过主观情感的提炼,赋予山水以人格化的精神象征。

代表作品赏析

以下为吴运光部分代表作品的简要梳理:

| 作品名称 | 创作年代 | 题材类型 | 艺术特点 | 收藏机构 |

|---|---|---|---|---|

| 《韶山冲》 | 1978年 | 红色山水 | 以传统青绿设色描绘韶山冲,层峦叠翠间点缀红旗与农舍,笔墨清新,意境祥和。 | 湖南省美术馆 |

| 《黄河魂》 | 1994年 | 黄河题材 | 采用积墨法与破墨法结合,表现黄河的浊浪滔天与两岸山石的苍劲,气势磅礴。 | 中国美术馆 |

| 《空山新雨后》 | 2015年 | 江南山水 | 以淡墨渲染雨后山峦,留白处云雾缭绕,笔法疏朗,传递“空灵悠远”的禅意。 | 上海中华艺术宫 |

| 《云峰叠翠》 | 2018年 | 黄山题材 | 融合“米点皴”与“荷叶皴”,表现黄山云海的变幻,墨色层次丰富,意境深邃。 | 中国国家画院 |

艺术成就与社会影响

吴运光的艺术成就得到了业界的高度认可,其作品多次参加全国美展、国际艺术双年展,并获“徐悲鸿美术奖”“中国山水画学术奖”等重要奖项,他曾任湖南省美术家协会副主席、湖南省画院院长,现为中国美术家协会理事、中国国家画院研究员,同时长期从事艺术教育,培养了大量青年画家,主编《当代山水画创作研究》《湘楚画派概论》等著作,为推动地域美术发展作出了重要贡献。

他积极投身公益事业,2010年以来,在湖南、云南、贵州等地举办“山水与家园”公益画展,所得款项用于贫困地区小学艺术教育设施建设;2022年,向中国美术馆捐赠代表作20幅,填补了当代湖南山水画馆藏的空白。

相关问答FAQs

Q1:吴运光山水画的艺术风格是如何形成的?

A1:吴运光的艺术风格形成是“传统、写生、创新”三者结合的结果,他自幼接受传统书画训练,深入研习“四王”、石涛等古代名家,奠定笔墨根基;十余年的基层文化馆工作让他深入湖南、西北等地写生,积累了丰富的自然素材,将真山真水的“气韵”融入画面;他融合南北宗技法,在传统水墨中加入现代构成意识,强调意境的表达,从而形成了“浑厚中见灵秀、传统中有新意”的独特风格。

Q2:吴运光的作品如何体现“时代性”?

A2:吴运光作品的“时代性”主要体现在两方面:一是题材上,他不仅描绘传统山水,还关注现实生活,如《乡村振兴图》系列表现新时代农村的生态宜居,《长江生态图》则以山水画形式呼吁环保;二是语言上,他在传统笔墨基础上,尝试使用丙烯、综合材料等媒介,并借鉴西方绘画的光影处理,增强画面的视觉冲击力,使山水画更贴近当代观众的审美需求,体现了“笔墨当随时代”的创作理念。