旅法画家戴海鹰的艺术生涯,是一场跨越中西文化的诗意修行,他1975年出生于浙江杭州,自幼浸润在江南水乡的氤氲水墨中,父亲作为当地书画家的启蒙,让他在毛笔与宣纸的触碰中早早感知到线条与韵律的魅力,1998年,他考入中国美术学院油画系,系统学习西方造型艺术,却始终在油画布上寻找着东方哲学的“留白”意境,2003年,怀揣着对“艺术无国界”的信念,他赴法深造,进入巴黎高等美术学院,师从新表现主义大师让·吕克·马洪,从此开启了将中国传统美学与西方现代表现手法相融合的创作之路。

戴海鹰的艺术风格,以“色彩的诗意”与“线条的呼吸”为核心,他拒绝简单的“中西拼贴”,而是在深刻理解两种文化精神内核的基础上,创造出独特的视觉语言,他的作品既有印象派对光影的敏感捕捉,又有中国水墨对“气韵生动”的追求——用油画的厚重肌理模拟宣纸的晕染效果,以西方的互补色理论演绎东方青绿山水的雅致,塞纳河畔的晨雾》中,他用稀薄的群青与钴蓝叠加,笔触如江南烟雨般朦胧,河畔建筑的结构则被简化为写意的线条,远看是巴黎的晨曦,细品却藏着西湖的雾霭;《江南记忆系列》则更直接地挪用了水墨的“破墨”技法,在油画布上用松节油稀释颜料,让色块自然渗透、交融,老宅的飞檐与斑驳的墙面在冷暖色的碰撞中,既有岁月的沧桑,又具油画的张力。

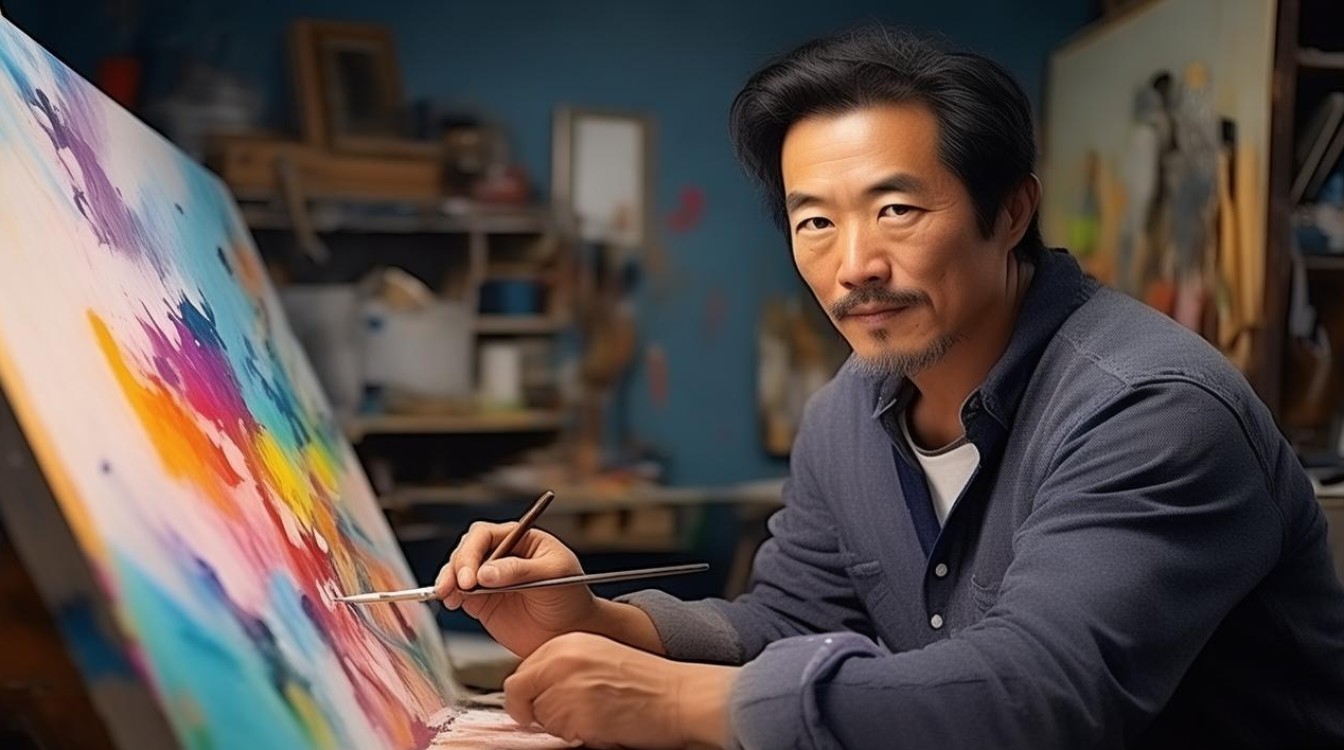

在法国二十年的艺术实践,让戴海鹰成为中法文化交流的“摆渡人”,他的工作室位于巴黎蒙马特高地,这里曾是毕加索、莫迪里阿尼等艺术家的聚集地,如今却常常飘出龙井茶的香气——他习惯在创作前泡一壶茶,让东方的慢节奏浸润西方的快节奏创作,2006年,他在巴黎举办首次个人画展《东方视界》,展出的《巴黎的梧桐树》系列引发轰动:画面中,法式梧桐的枝干以书法的飞白笔触勾勒,树影下的行人则用点彩技法表现,整体既保留了巴黎的浪漫气质,又注入了中国画的空灵意境,此后,他的作品陆续被巴黎现代艺术博物馆、蓬皮杜中心等机构收藏,更受邀参与“中法文化之春”艺术节,通过工作坊形式向法国观众传授“水墨与油画的对话”技巧。

戴海鹰的艺术理念,始终围绕“用世界的语言讲中国故事”,他认为,真正的文化融合不是符号的嫁接,而是精神的共鸣,他的画作中,无论是江南的雨巷还是巴黎的街角,总能捕捉到人类共通的情感——对故乡的眷恋、对时光的感慨、对美好的向往,正如他在创作笔记中所写:“色彩是眼睛的诗,线条是心的歌,当东方的‘道’遇见西方‘形’,艺术便成了跨越山海的桥梁。”

以下为戴海鹰艺术生涯重要节点概览:

| 时间节点 | 事件/成就 | 备注 |

|---|---|---|

| 1975年 | 出生于浙江杭州,父亲为当地书画家 | 自幼接触传统书画,奠定艺术启蒙 |

| 1998年 | 考入中国美术学院油画系 | 系统学习西方油画,同时研习中国传统美学 |

| 2003年 | 赴法留学,进入巴黎高等美术学院 | 师从新表现主义大师让·吕克·马洪 |

| 2006年 | 巴黎首次个人画展《东方视界》 | 《巴黎的梧桐树》系列引发关注 |

| 2010年 | 作品《塞纳河畔的晨雾》被巴黎现代艺术博物馆收藏 | 成为该馆首位收藏中国当代油画家之一 |

| 2015年 | 发起“中法青年艺术家交流计划” | 每年组织两国艺术家互访创作 |

| 2020年 | 出版画册《戴海鹰:色彩与诗意的对话》 | 系统梳理其艺术理念与创作历程 |

相关问答FAQs

Q1:戴海鹰的创作中如何平衡中西方艺术元素?是否担心文化融合导致“特色消解”?

A1:戴海鹰认为,平衡不是“五五开”,而是“以我为主,为我所用”,他始终以中国文化的“意境”为内核,用西方艺术的“技法”为载体——比如用油画的色块厚度表现水墨的层次感,用素描的造型功底支撑书法的线条韵律,他从不担心“特色消解”,反而觉得真正的文化自信是“和而不同”:他的作品既有西方观众熟悉的色彩逻辑,又有东方观众共鸣的情感密码,这种“双重编码”恰恰让艺术更具穿透力,他曾说:“如果融合后只剩下‘中国符号’或‘西方技法’,那才是失败的;成功的融合,应该是让人看不出‘边界’,却能感受到‘温度’。”

Q2:对于计划赴法深造的中国艺术家,戴海鹰有哪些具体的建议?

A2:他常给年轻艺术家提三点建议:一是“扎深根”,出发前一定要吃透中国传统文化的精髓,“连自己的文化都说不清,谈何融合?”;二是“打开耳朵”,不要只待在华人圈,要多去博物馆、画廊,和西方艺术家对话,甚至“吵架”,在碰撞中理解差异;三是“耐住寂寞”,艺术不是速成的,他在巴黎的前五年几乎没卖过画,每天就是画画、看展、思考,“真正的创作,是先为自己负责,再考虑市场”,他笑称:“艺术这条路,没有‘捷径’,但一定有‘小路’——找到属于自己的那条,比跑得快更重要。”