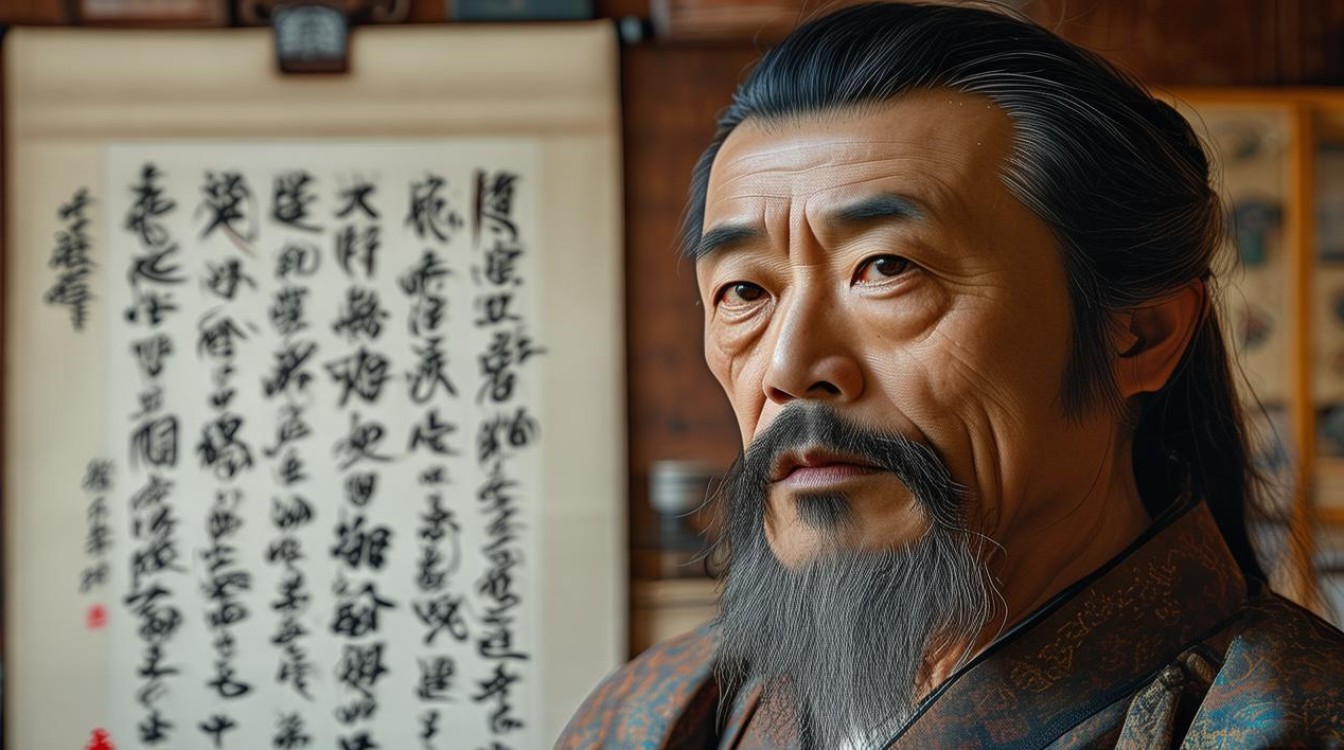

书画家辛永发,生于1956年,河南安阳人,现为中国书法家协会会员、中国美术家协会会员、国家一级美术师,被誉为“中原书画界的守正创新者”,他自幼浸润于殷墟甲骨文与汉魏碑刻的文脉之中,兼修书画,四十年如一日深耕艺术,以笔墨为媒介,将中原文化的厚重与时代精神的灵动熔铸一体,形成了雄浑中见雅逸、古朴中有新意的独特艺术风貌。

辛永发的艺术之路始于家学启蒙,祖父是当地小有名气的民间画匠,母亲擅长剪纸,幼年的他常在墨香与剪影中涂鸦,对线条与造型有着天然的敏感,12岁拜师当地书法家李明轩,临习《张迁碑》《石门颂》,少年时期的碑版训练,为他打下了“以笔为刀,以纸为石”的根基,18岁考入河南大学美术系,系统学习中国绘画理论与技法,师从著名山水画家谢瑞阶,临摹《富春山居图》《早春图》,领悟“外师造化,中得心源”的奥义,毕业后,他放弃留城机会,回到太行山深处写生,一住就是三年,太行山的风骨、峭壁的肌理、农人的劳作,成为他艺术创作的“活水源头”,也让他逐渐形成了“山水为骨,人文为魂”的创作理念。

在书法领域,辛永发以“碑帖融合”为突破口,五体皆能,尤擅行草与隶书,他的行草取法王羲之的飘逸与怀素的狂放,又融入碑版的刚健与拙朴,笔画如“锥画沙”“屋漏痕”,转折处见筋骨,牵丝时显灵动,隶书则从《曹全碑》的秀逸中脱胎,注入《张迁碑》的方劲,结体扁平舒展,笔画厚重而不失灵动,被誉为“隶书中的行书”,观其书法,如读中原大地,既有历史的沧桑感,又有生命的律动感,2015年,他的行书作品《赤壁赋》获全国第十一届书法篆刻展最高奖,评委评价其“用笔如老藤缠松,结字似奇峰列阵,碑帖之辨,在其笔下化为一体”。

绘画方面,辛永发以山水画成就最为突出,兼擅花鸟与人物,他的山水画立足北方山水,远承范宽的雄浑、李成的清旷,近师黄宾虹的浑厚华滋,又融入对太行山写生的真实感受,构图上多采用高远与深远结合,层峦叠嶂,云雾缭绕,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境,用墨讲究“墨分五色”,浓淡干湿,层次分明,泼墨与破墨并用,既显山石的质感,又显云气的流动,设色上,他多以赭石、花青为主,淡雅中见厚重,与墨色相得益彰,代表作品《太行秋色》,以全景式构图展现太行的磅礴气势,近景岩石以斧劈皴表现其坚硬,中景林木以点染法显其繁茂,远景云雾以留白法营造其空灵,整幅画既有“泰山岩岩”的雄浑,又有“秋水共长天一色”的辽阔,被誉为“新时代太行情怀的视觉诠释”。

除了创作,辛永发还致力于艺术教育与文化传播,他曾在河南大学、郑州大学担任客座教授,主讲“中国书画美学”“碑帖临摹与创作”等课程,培养了数百名书画爱好者,2010年,他发起“书画进校园”活动,带领学生走进中小学,免费教授书法与绘画,让传统文化在青少年心中生根发芽,他还多次参与公益拍卖,所得款项用于资助贫困学生和修缮古建筑,用艺术回馈社会,2021年,他被授予“全国德艺双馨艺术家”称号,以表彰其在艺术创作与社会贡献方面的卓越成就。

辛永发的艺术之路,是一条守正创新之路,他坚守中国书画的笔墨精神,又融入时代审美,让传统艺术在当代焕发新的生命力,正如他所说:“书画之道,既要扎根传统,又要拥抱时代,传统是根,时代是魂,根深才能叶茂,魂新才能致远。”

辛永发艺术年表(部分)

| 时间 | 事件 | 艺术成就 |

|---|---|---|

| 1975年 | 拜师书法家李明轩,学习碑版书法 | 掌握《张迁碑》《石门颂》笔法 |

| 1982年 | 毕业于河南大学美术系 | 系统学习山水画理论与技法 |

| 1995年 | 太行山写生三年,创作《太行印象》系列 | 形成独特的山水画风格 |

| 2010年 | 发起“书画进校园”活动 | 推动传统文化普及 |

| 2015年 | 行书《赤壁赋》获全国书法展最高奖 | 确立碑帖融合的书法地位 |

| 2021年 | 获“全国德艺双馨艺术家”称号 | 表彰艺术与社会贡献 |

相关问答FAQs

问:辛永发的书法与其他碑帖融合派艺术家有何不同?

答:辛永发在碑帖融合中更注重“以碑为骨,以帖为韵”,其隶书融入行书笔意,打破隶书的呆板,行草则注入碑版力量,形成“刚柔相济、动静结合”的独特风格,区别于单纯追求碑版或帖学的艺术家。

问:他的山水画如何体现中原文化特色?

答:他的山水画以中原太行山为题材,构图雄浑,笔墨厚重,融入甲骨文、青铜器的纹饰元素,画面中常出现古村落、梯田等人文景观,将中原文化的“厚重”“质朴”与山水画的“灵动”“悠远”完美结合。