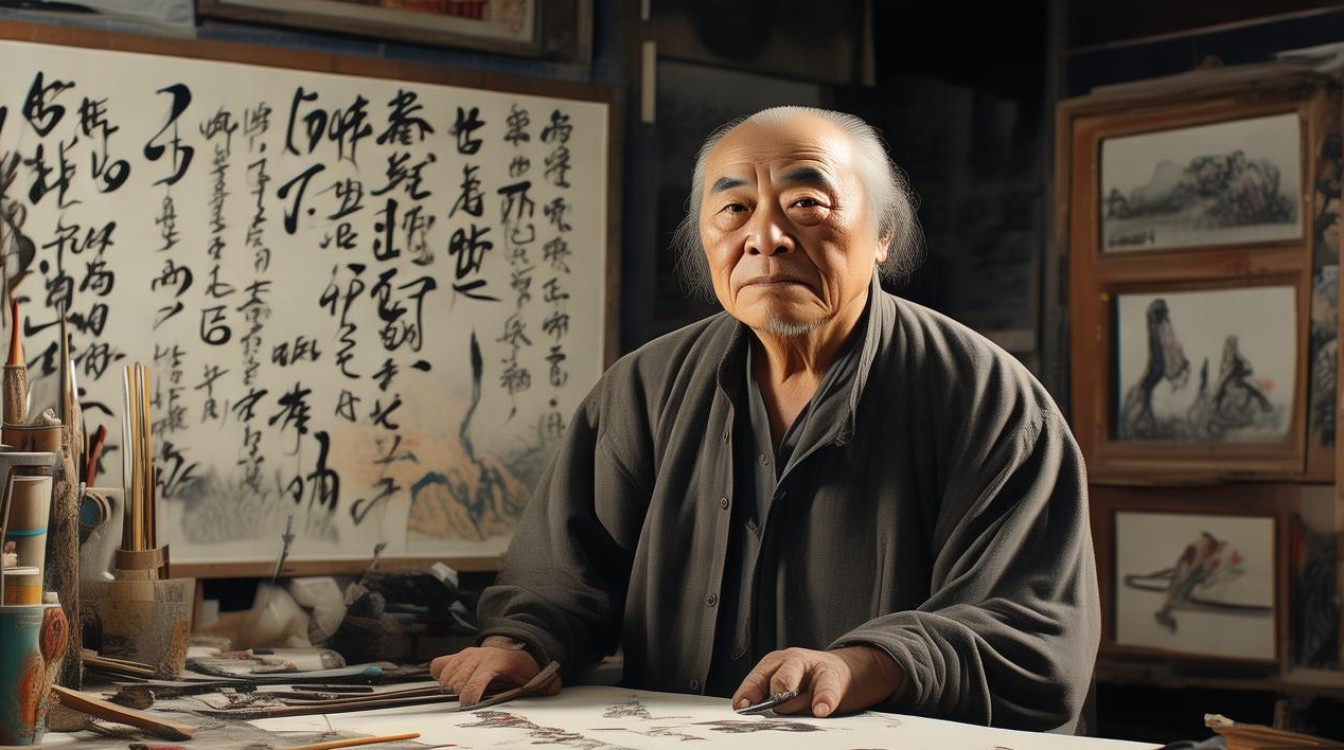

国画家黄文是当代中国画坛极具代表性的艺术家之一,他以深厚的传统功底、独特的艺术视角和不断创新的精神,在山水画领域形成了鲜明的个人风貌,黄文出生于上世纪60年代,自幼受家庭熏陶,临摹古人画作,后毕业于美术学院国画系,系统研习传统笔墨技法,又遍游名山大川,从自然中汲取灵感,他的艺术创作根植于中国传统文人画精神,同时融入当代审美意识,作品既有“外师造化,中得心源”的传统底蕴,又展现出“笔墨当随时代”的创新活力。

黄文的艺术风格经历了从传统到现代的演变过程,早期他专注于对宋元山水画的研究,尤其推崇范宽的雄浑、倪瓒的简淡,在笔法上追求“屋漏痕”“折钗股”的含蓄力量,墨法上讲究“墨分五焦”,通过浓淡干湿的变化营造空间层次,这一时期的作品如《溪山秋霁》《仿范宽溪山行旅图》等,构图严谨,笔墨精谨,展现出扎实的传统功底,中年以后,他逐渐突破传统的程式化构图,将西方现代艺术的构成意识融入山水画创作,强调画面的节奏感与视觉张力,例如作品《山魂》中,他以几何化的山石分割画面,用概括性的笔墨语言表现山体的体积感,既保留了传统山水的意境,又具有强烈的现代形式美感。

在题材选择上,黄文以山水为主,兼及花鸟、人物,他的山水画多表现北方山水的雄浑与南方山水的灵秀相结合的意境,既有北方山石的刚毅,又有南方烟云的湿润,他善于通过季节、气候的变化来营造不同的氛围,春山的明媚、夏山的苍翠、秋山的萧瑟、冬山的沉寂,都在他的笔下呈现出独特的生命力,花鸟画方面,他承袭明清文人画的传统,以梅、兰、竹、菊为主要题材,笔墨简练而意境深远,强调“以物写心”,通过花鸟的形态传达文人的精神追求,人物画虽不多见,但如《高士图》等作品,造型准确,神态生动,线条流畅,展现出他对传统人物画技法的深刻理解。

黄文的艺术理念核心是“传统为基,创新为魂”,他认为,中国画的发展离不开传统的滋养,但也不能固步自封,必须与时代同步,他提出“笔墨是语言的载体,情感是艺术的灵魂”,在创作中始终将个人情感与自然景物相融合,使作品既有客观物象的真实,又有主观精神的升华,他注重写生,每年都会抽出大量时间深入山区、水乡,观察自然景物的变化,积累素材,这种“师造化”的过程,使他的作品充满了生活气息和时代感,避免了传统文人画的程式化和空洞化。

在艺术语言上,黄文形成了独特的“黄氏笔墨”风格,他的用笔刚柔相济,既有书法的笔意,又富有绘画的表现力;用墨则追求“浑厚华滋”,通过墨色的层层叠加和晕染,营造出深邃的空间感和丰富的层次感,他的构图打破传统的“三远法”,采用散点透视与焦点透视相结合的方式,使画面更具现代感和视觉冲击力,色彩运用上,他多以水墨为主,偶尔施以淡彩,强调“墨主色辅”,以墨色的变化统领画面,色彩仅作为点缀,既保持了传统水墨画的雅致,又增强了画面的感染力。

黄文的艺术成就得到了业界的高度认可,他的作品多次参加国内外重要展览,并被多家美术馆、博物馆收藏,他还长期从事美术教育工作,培养了一批青年画家,为传承和发展中国画艺术做出了重要贡献,他的艺术实践不仅丰富了中国画的表现语言,也为当代中国画的发展提供了有益的借鉴。

以下是黄文代表作品及艺术特色表:

| 作品名称 | 创作年代 | 艺术特色 | 代表技法 |

|---|---|---|---|

| 《溪山秋霁》 | 2005年 | 构图严谨,笔墨精谨,表现秋日山水的清朗与宁静 | 传统的“披麻皴”“点苔法”,墨色层次分明 |

| 《山魂》 | 2015年 | 几何化山石分割,现代构成意识,强调山体的体积感 | 折带皴与斧劈皴结合,墨色浓烈对比 |

| 《荷塘月色》 | 2018年 | 意境深远,荷花的清雅与月色的静谧相融合 | 没骨法画荷,淡墨晕染表现月光 |

| 《高士图》 | 2020年 | 人物神态生动,线条流畅,背景简淡突出主体 | 白描技法,淡墨渲染背景 |

相关问答FAQs

Q1:黄文的艺术风格是如何形成的?

A1:黄文的艺术风格形成是传统积累、自然感悟与创新探索共同作用的结果,早期他系统研习宋元传统山水画,打下坚实的笔墨基础;中年以后,他通过大量写生,深入自然,将传统技法与自然景物相结合,同时融入西方现代艺术的构成意识,逐渐形成了刚柔相济的笔墨风格、虚实相生的构图方式和意境深远的艺术特色,他的风格演变体现了“师古人、师造化、师心源”的艺术历程。

Q2:黄文的作品对当代国画创作有何启示?

A2:黄文的作品对当代国画创作的启示主要体现在三个方面:一是强调传统与创新的关系,认为中国画的发展必须立足传统,同时吸收时代元素,避免盲目复古或全盘西化;二是注重“外师造化,中得心源”,通过写生从自然中汲取灵感,使作品具有生活气息和时代感;三是探索笔墨语言的现代表达,将传统笔墨与现代审美相结合,拓展中国画的表现力和感染力,他的实践为当代画家如何在传统基础上进行创新提供了有益的参考。