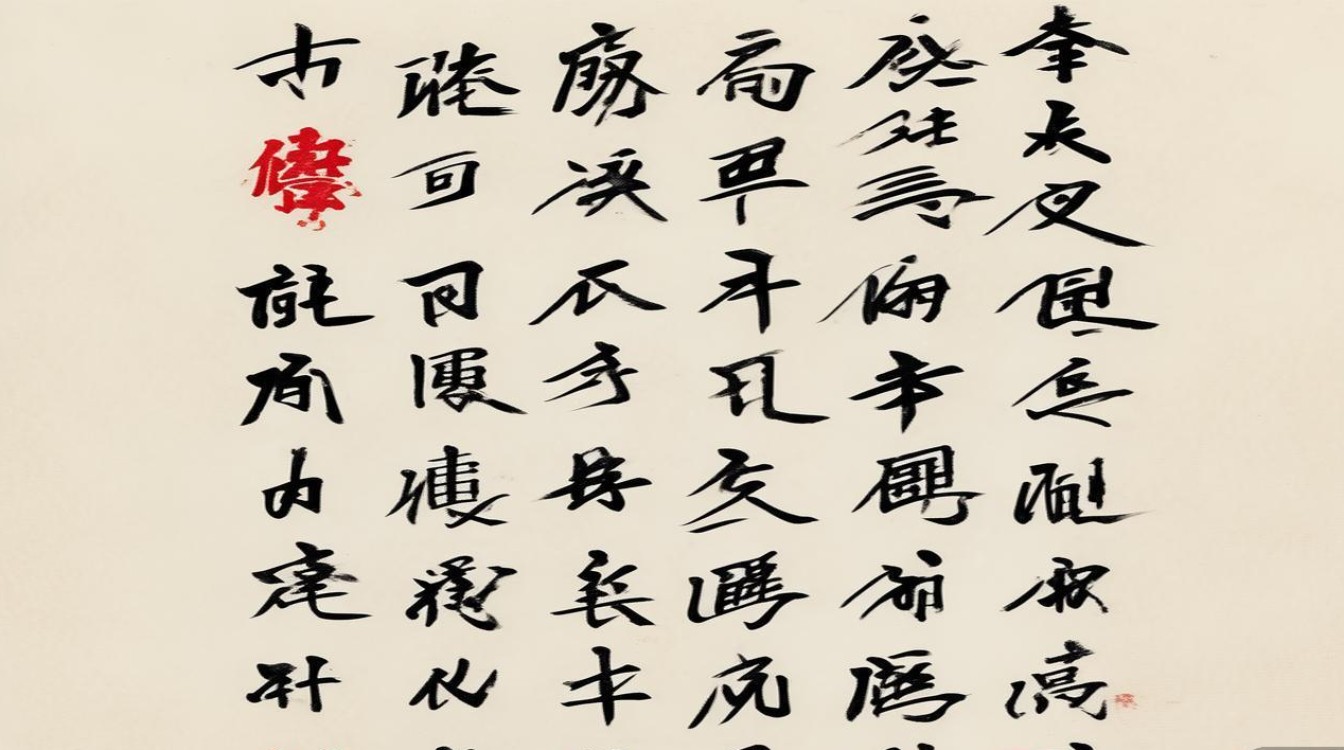

辛俊峰书法,作为当代书坛中兼具传统底蕴与创新精神的代表之一,其艺术风貌以“碑帖互融、刚柔相济”为核心,在楷书、行书领域尤具个人辨识度,他深耕传统三十余载,早年遍临颜真卿《多宝塔》《勤礼碑》,得雄浑之气;后精研王羲之《兰亭序》、米芾《蜀素帖》,悟灵动之韵;再取法北魏《张猛龙碑》《郑文公碑》,汲方笔之骨,最终形成“楷书中见行意、行书中含金石气”的独特风格,其书法创作不仅注重技法锤炼,更强调“书为心画”,将个人性情与时代精神融入笔墨,呈现出端庄而不失灵动、厚重而富有韵味的艺术境界。

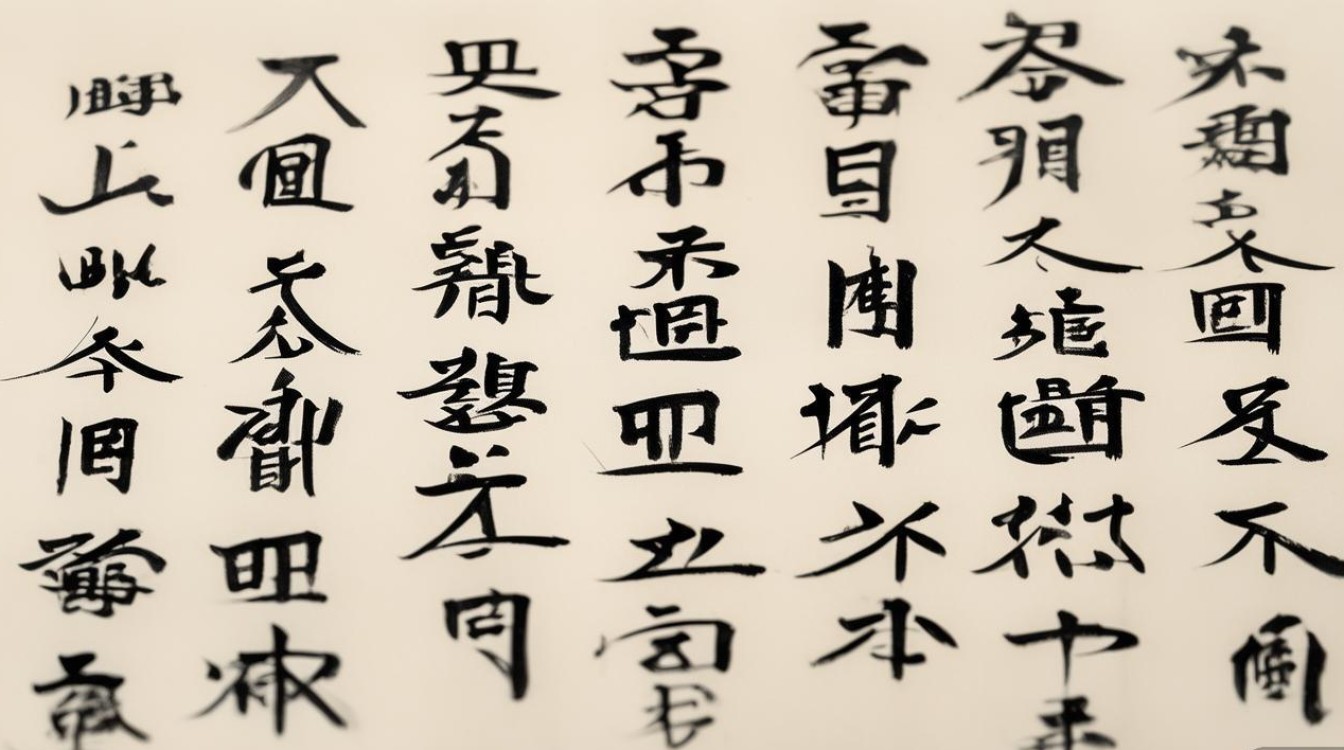

在用笔层面,辛俊峰书法以“中锋立骨,侧锋取势”为要,笔力遒劲而不失弹性,楷书中,他善用“屋漏痕”笔法,线条如锥画沙、如印印泥,转折处方圆兼备,既有颜体的丰腴饱满,又具魏碑的斩钉截铁,如“点”画如高峰坠石,“横”画似千里阵云,“竖”画如万岁枯藤,沉稳中见变化,行书中,他则融入“折钗股”的圆转与“飞白”的率性,使笔画连带自然,牵丝引带处如行云流水,提按分明处如金铁击鸣,节奏感与韵律感极强,例如其行书作品《赤壁赋》,单字结体欹正相生,整体行气贯通,既有“二王”的雅逸,又透出雄强之气,堪称“帖学功底与碑学精神交融”的典范。

结体上,辛俊峰书法打破传统书体的固有边界,在楷书的端庄与行书的流动间寻求平衡,他常以“险中求稳”为法,通过部首的挪移、部件的伸缩,创造出既符合法度又富有新意的字形,如“龍”“鳳”等繁字,他通过疏密对比、主次揖让,使结构密而不乱、繁而不杂;而“之”“也”等简字,则通过笔画的舒展与收缩,赋予其动态美感,这种“既守正又出新”的结体理念,使其作品既有传统书法的“法度”,又具备当代审美的“张力”。

墨法运用是辛俊峰书法的另一大特色,他善用浓淡枯湿的变化丰富层次:正文以浓墨为主,显精神饱满;题款则以淡墨相辅,求含蓄呼应;偶用枯笔飞白,如枯藤缠枝,增添苍劲之趣,在《兰亭集句》作品中,他通过墨色由浓转淡、再由淡入枯的渐变,营造出“从欢快到沉郁”的情感递进,使书法作品超越单纯的视觉形式,成为传递心绪的载体。

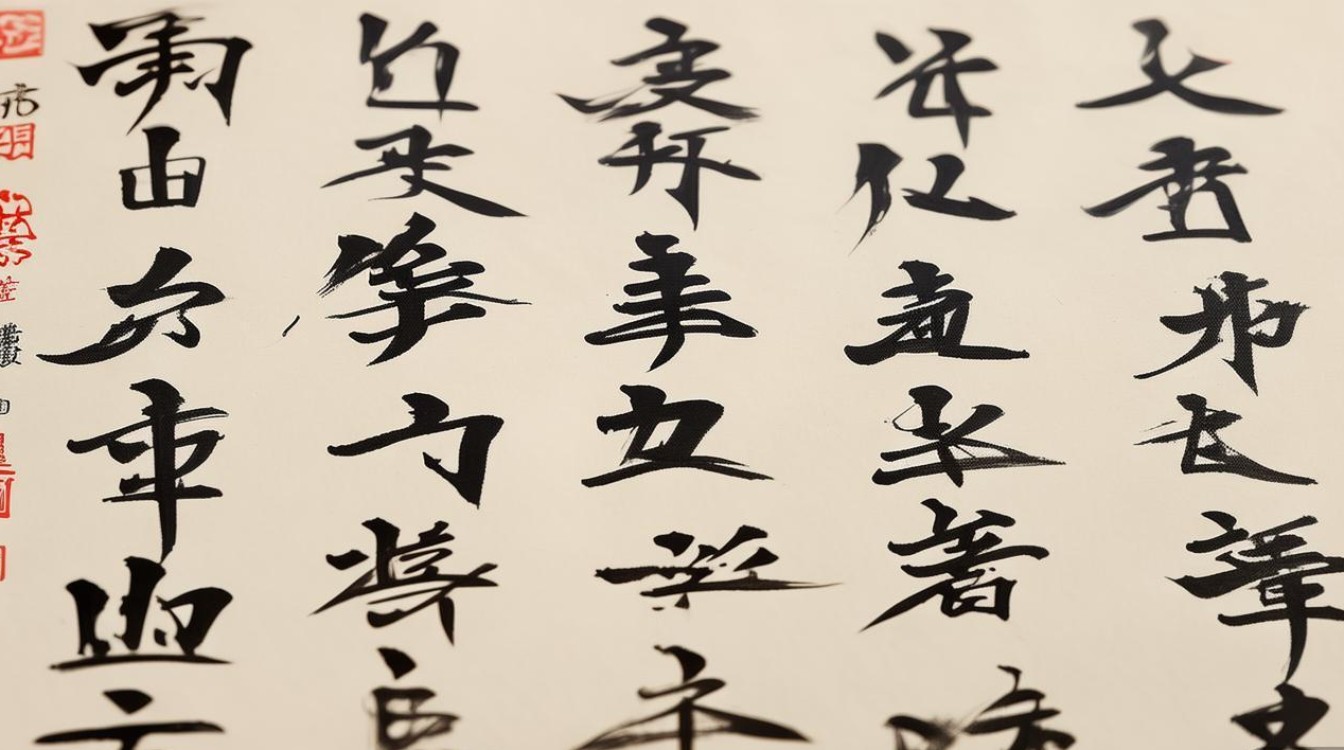

章法布局上,辛俊峰追求“虚实相生、计白当黑”的意境,其作品多采用“纵有行、横有列”的界格形式,但通过字距的疏密、行气的错落,打破格板的束缚,如楷书《心经》,每字独立而气脉相连,留白处如“疏可走马”,密集处如“密不透风”,形成“疏可跑马密不透风”的视觉对比,既显庙堂之气的庄重,又不失文人的雅致,行书作品则多采用“无行无列”的布局,字形大小参差,线条粗细交织,如《醉翁亭记》,整体如“行云流水”,自然天成,展现出“无意于佳乃佳”的创作境界。

辛俊峰的书法艺术不仅体现在创作层面,更在于他对书法传承的坚守与推动,他常言:“书法之根在传统,书法之魂在创新。”为此,他一方面坚持临池不辍,每日临摹古帖不少于两小时;他深入研究书法理论,著有《楷书技法与创作》《碑帖融合实践论》等书,系统梳理传统书论与现代创作的关系,他还投身书法教育,创办“俊峰书法工作室”,培养出大批青年书法人才,其教学理念强调“先与古人合,再与古人离”,引导学生既扎根传统,又勇于探索个人风格。

为更直观呈现辛俊峰书法的风格特点,以下是其书法风格要素分析表:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表技法 |

|---|---|---|

| 用笔 | 刚柔相济,方圆兼备 | 中锋行笔、侧锋取势、提按转折、飞白枯笔 |

| 结体 | 险中求稳,欹正相生 | 部首挪移、疏密对比、主次揖让、动态平衡 |

| 墨法 | 浓淡枯湿,层次丰富 | 浓墨显神、淡墨求韵、枯笔增苍、飞白添趣 |

| 章法 | 虚实相生,气脉贯通 | 疏可走马、密不透风、行气错落、计白当黑 |

| 意境 | 儒雅中见风骨,传统中显新意 | 以书载道、心手双畅、融碑帖之长、抒时代之情 |

辛俊峰的书法艺术,以传统为基,以创新为翼,在当代书坛独树一帜,其作品既有“晋唐风韵”的典雅,又有“魏碑骨力”的雄强,更有“时代气息”的鲜活,为书法艺术的传承与发展注入了新的活力。

相关问答FAQs

问:辛俊峰书法的师承脉络是怎样的?他对哪些古代书家的风格借鉴最多?

答:辛俊峰的书法师承脉络清晰,早年师从河南名家李刚田先生,系统学习楷书与篆刻,奠定“以碑为基”的审美取向;后进修于中国书法家协会培训中心,得到刘文华、胡抗美等名师指点,深入研习帖学经典,他对古代书家的借鉴以“碑帖并重”为原则:楷书主要取法颜真卿的雄浑与欧阳询的险峻,兼收北魏《张猛龙碑》的方笔骨力;行书则深受王羲之《兰亭序》的雅逸、米芾《蜀素帖》的洒脱以及于右任“标准草书”的简净影响,最终形成“碑骨帖韵”的个人风格。

问:辛俊峰的书法在当代创作中如何体现“创新性”?与传统书法相比有何突破?

答:辛俊峰的“创新性”主要体现在三个方面:一是技法融合,他将北碑的方笔、隶书的波磔与行草的使转相结合,创造出“楷中带行、行中见碑”的笔法体系;二是结体突破,打破传统书体的对称与平衡,通过“险中求稳”的动态结构,赋予字形现代审美张力;三是意境拓展,在“书为心画”的基础上,融入文学、哲学思考,使作品从单纯的笔墨技巧升华为情感与思想的载体,与传统书法相比,他的突破在于打破了“碑帖对立”的固有观念,以更开放的视野融合多元风格,为当代书法的“传统现代化”提供了实践范例。