吴立民书法,作为当代中国书法艺术领域的重要存在,以其深厚的传统功底、鲜明的时代气息与独特的个人风貌,在书坛赢得了广泛赞誉,他的艺术实践不仅扎根于千年书法传统的沃土,更在传承中不断求新,将古典笔墨精神与现代审美意蕴相融合,形成了独具辨识度的艺术语言,要深入理解吴立民书法,需从其艺术道路、笔墨特质、美学追求及文化价值等多个维度展开。

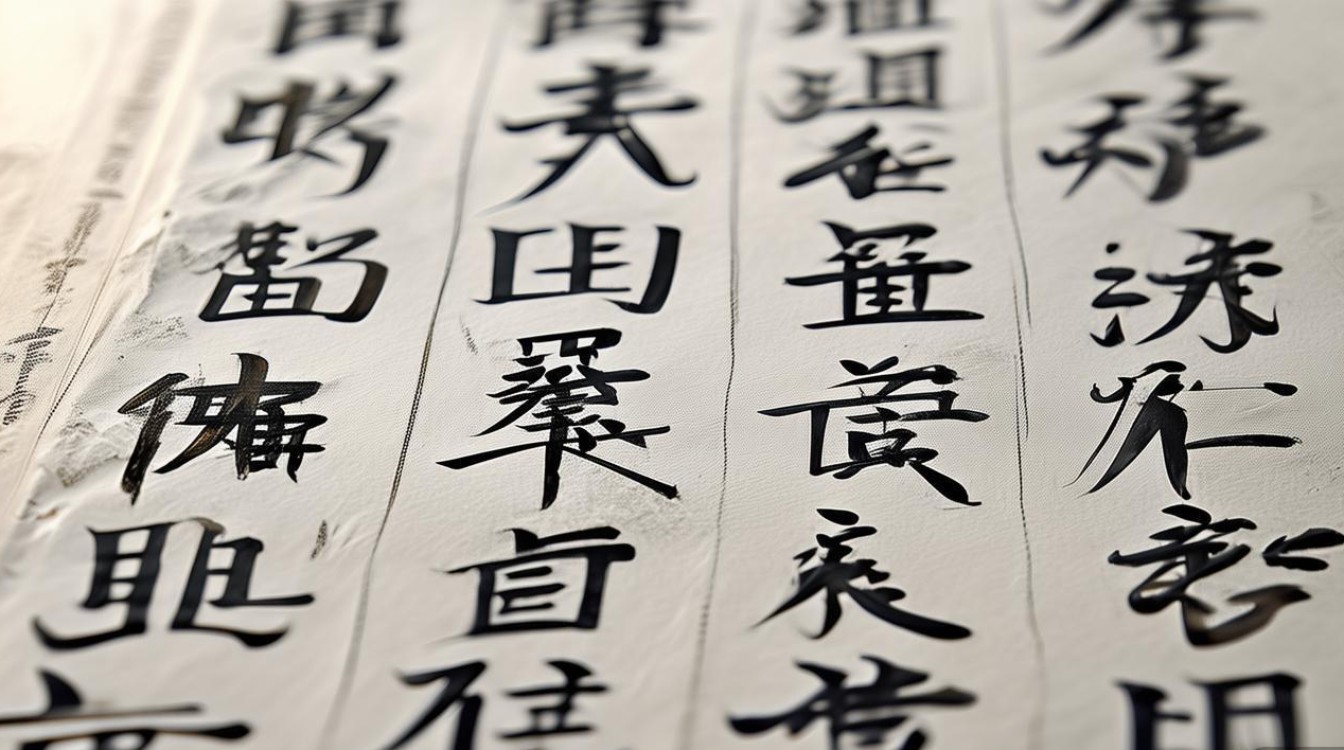

吴立民自幼浸润于传统文化,少时即临池不辍,遍临楷、行、草、隶、篆诸体,尤其对晋唐宋经典碑帖用力最勤,他早年师从地方名家,打下坚实的笔墨基础,后负笈京华,受教于当代书法大家,系统研习书法史论与创作技法,这种“先入古而出新”的成长路径,让他的书法始终保持着对传统的敬畏与深刻理解,在四十余年的创作生涯中,他始终坚持“以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失”的艺术理念,既不盲目泥古,也不刻意求奇,而是在笔墨的锤炼中逐渐形成自己的风格体系,其书法诸体皆能,尤以行草书成就最高,楷书则端严中见灵动,隶书古朴而不失雅致,篆书则端凝厚重,各具风貌。

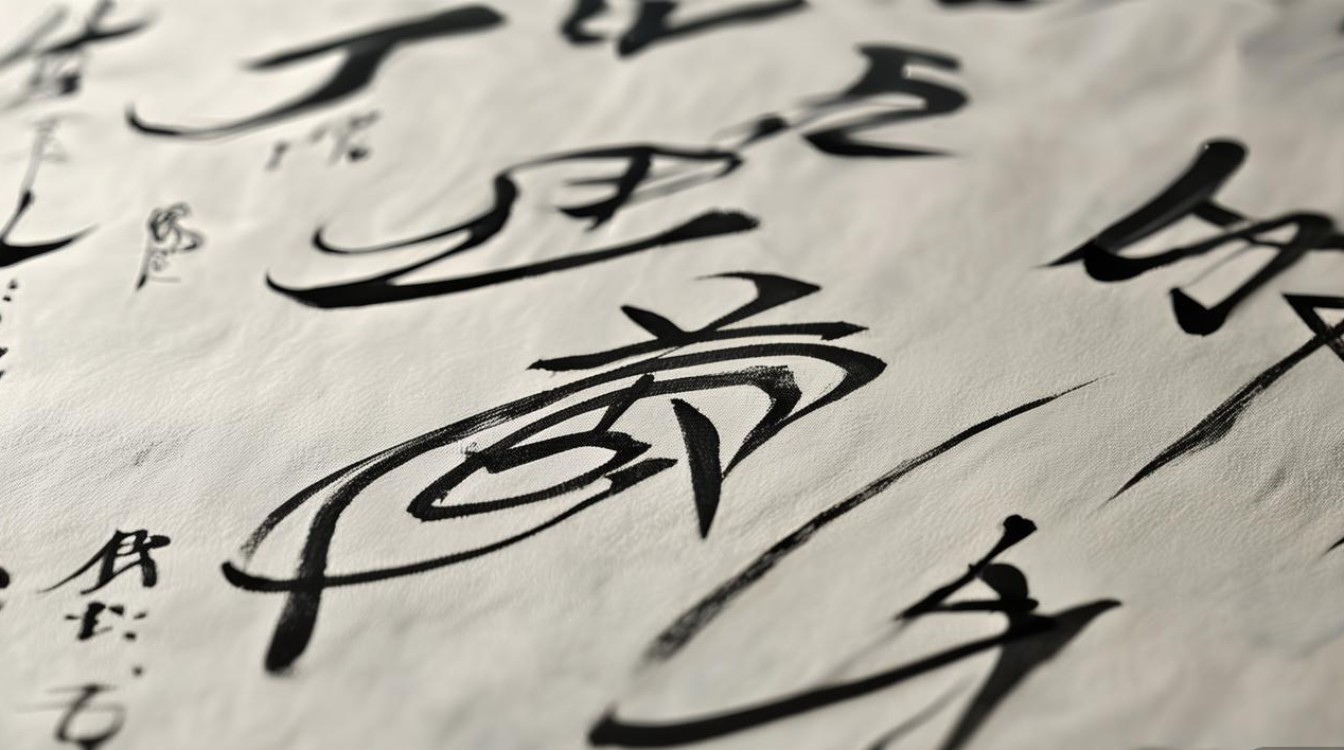

吴立民书法的核心魅力,首先体现在其“碑帖融合”的笔法智慧上,他早年深入研习“二王”帖学,对王羲之《兰亭序》、王献之《中秋帖》等经典烂熟于心,深得帖学“流美便捷”的笔意;后转攻魏碑,对《张猛龙碑》《龙门二十品》等方笔雄强、气象开张的碑刻反复临摹,汲取其“金石气”与“力量感”,他将帖学的“妍美”与碑学的“朴拙”巧妙结合,用笔方圆兼备,提按分明,既有帖学的行云流水,又有碑学的沉雄郁勃,其线条质感丰富,或如“锥画沙”般劲挺,或如“屋漏痕”般浑厚,或如“折钗股”般圆韧,在疾涩顿挫中展现出极强的节奏感与韵律美,尤其在行草书中,他善于以中锋为主、侧锋为辅,线条中实而不浮,墨色浓淡枯湿变化自然,形成“燥润相杂,浓淡相宜”的视觉效果,既保留了传统书法的笔墨精髓,又融入了现代人对形式美的追求。

在结构美学上,吴立民书法追求“奇正相生”的辩证统一,他深谙“既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”的书法结构法则,其结字既有晋人的“潇洒流落”,又有唐人的“法度森严”,更有宋人的“意趣横生”,楷书中,他多以欧、颜为基,字形端庄方正,笔画穿插避让严谨,却在平正中通过笔画的微妙倾斜、部首的大小对比制造险峻之势,如“中宫收紧,四肢舒展”,既稳重大气,又不失灵动,行草书中,他更是将结构的“奇”发挥到极致,或打破常规的部首组合,或通过字形的大小、疏密、欹侧变化,形成“大珠小珠落玉盘”般的错落之美,如“之”“乎”“者”“也”等虚词,常以简笔出之,轻灵飘逸;而“风”“云”“雷”“电”等实词,则多以重笔铺陈,雄浑有力,整体结构看似天马行空,实则暗合“违而不犯,和而不同”的书法美学规律。

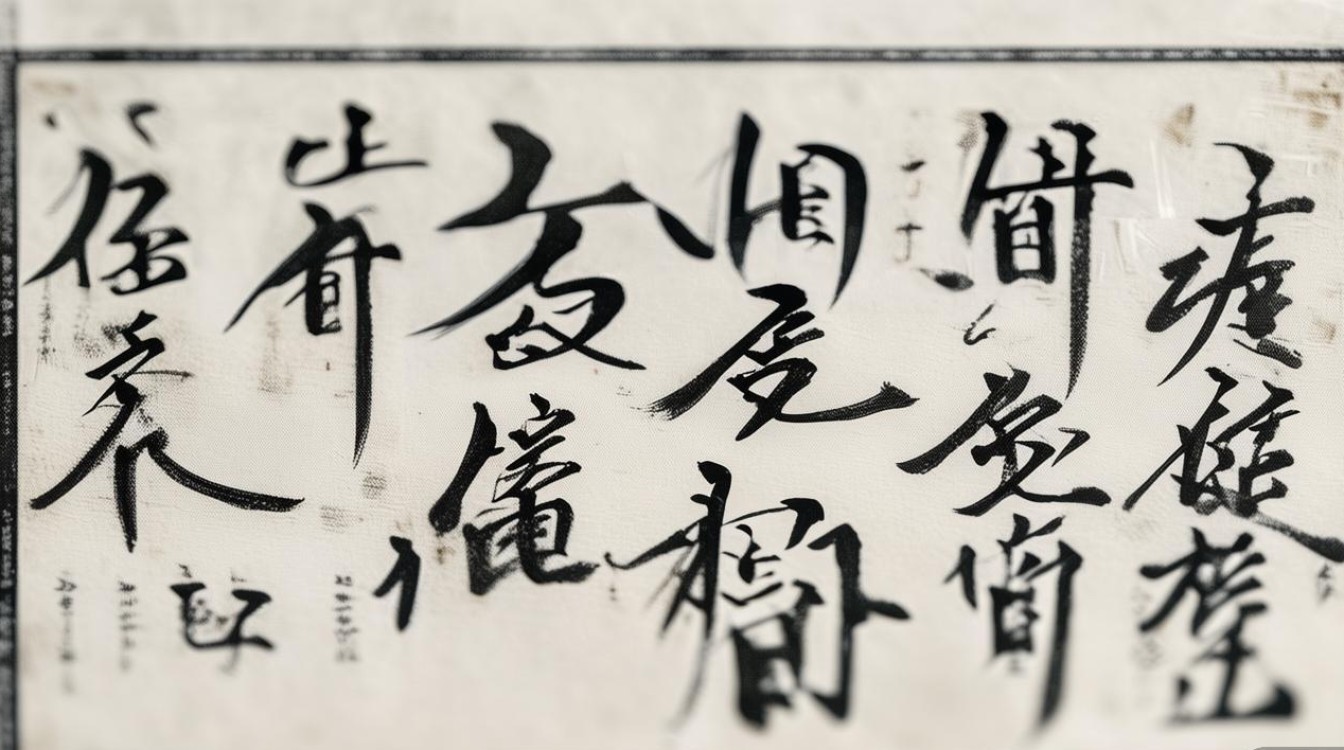

吴立民书法的意境追求,则体现了“书为心画”的艺术本质,他认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书家情感、学养与人格精神的流露,其作品内容多选古典诗词、哲思短语,笔墨随情而动,因意生姿,书写欢快之作时,线条轻快流畅,字形开张疏朗,如“春风得意马蹄疾”,洋溢着蓬勃的生机;书写沉郁之作时,线条凝重迟涩,字形收敛内敛,如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,传递出深沉的情感张力,他尤其注重“文墨相融”,将文学内容与书法形式紧密结合,如书写苏轼《念奴娇·赤壁怀古》时,以雄浑奔放的行草表现“大江东去”的豪情,笔势连绵不绝,如惊涛拍岸;书写陶渊明《归园田居》时,则以恬淡冲和的楷书展现“采菊东篱下”的悠然,字形疏朗,墨色温润,如田园画卷般宁静致远,这种“以书载道,以文传情”的创作理念,让他的书法超越了单纯的技法层面,具有了深刻的文化内涵与情感共鸣。

从当代书法发展的视角看,吴立民的艺术实践具有重要的启示意义,在书法界面临“传统与现代”“继承与创新”的争议时,他以“守正创新”为准则,一方面坚守书法的艺术本体,强调笔墨功夫与文化修养的重要性,反对以“创新”为名对传统的解构与颠覆;他积极吸收当代审美理念,在章法布局、形式构成上进行探索,如将现代构成学的“对称”“均衡”“对比”等原理融入创作,增强作品的视觉冲击力,让古老书法在当代焕发新的生命力,其作品多次参加国内外重大书法展览,并被多家美术馆、博物馆收藏,不仅推动了书法艺术的传播与交流,也为当代书法教育提供了鲜活的范本——他常告诫后学:“书法无捷径,唯有‘读万卷书,行万里路,临万通帖’,方能笔底生花。”

吴立民书法艺术特色概览 | 维度 | 特点描述 | |--------------|--------------------------------------------------------------------------| | 书体擅长 | 诸体皆能,尤以行草书成就最高,楷书端严灵动,隶书古朴雅致,篆书端凝厚重。 | | 笔法特点 | 碑帖融合,方圆兼备,提按分明,线条刚柔相济,墨色浓淡枯湿自然变化。 | | 结构美学 | 奇正相生,平中寓险,疏密有致,欹侧取势,既有法度又不失灵动。 | | 意境追求 | 书为心画,文墨相融,笔墨随情而动,兼具古典意蕴与时代气息。 | | 代表风格 | 文人书法的雅正之气与当代审美的表现性结合,雄浑中见秀逸,厚重中含灵动。 |

相关问答FAQs

问题1:初学者学习书法,可以从吴立民的艺术实践中借鉴哪些经验?

解答:初学者可从吴立民“先立后破”的学习路径中汲取经验:打好传统基础,建议从楷书经典碑帖(如欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔》)入手,精研笔法结构与法度;拓展临帖广度,在楷书基础上过渡到行书(如王羲之《兰亭序》)、隶书(如《曹全碑》),体会不同书体的笔墨韵味;注重“字外功”积累,多读经典文学、书法史论,提升文化素养与审美判断;学习他“碑帖融合”的思路,在深入理解帖学流美与碑学朴拙的基础上,逐步寻找个人笔墨语言,避免过早形成风格定式,吴立民强调“临帖不是复制,而是与古人对话”,初学者需在精准摹写中思考传统背后的美学逻辑,方能在传承中有所突破。

问题2:吴立民的书法作品中,哪一件最能体现其艺术成就?

解答:若论最能体现其艺术成就的作品,当属行书《赤壁怀古》(苏轼词),此作融合了“二王”的飘逸、颜真卿的雄浑与个人对宋代文人精神的深刻理解:笔法上,线条如“绵里裹铁”,提按转折间见“屋漏痕”之妙,既有帖学的流畅,又有碑学的力度;结构上,字形大小错落,疏密得当,“乱石穿空,惊涛拍岸”等句以重笔铺陈,气势磅礴,“人生如梦,一尊还酹江月”等句则以轻笔带过,余韵悠长;意境上,笔墨随苏轼词意起伏,既有“大江东去”的豪情,也有“多情应笑我”的慨叹,达到“文心墨韵”的完美统一,该作现被中国美术馆收藏,不仅是吴立民书法风格的集大成者,更被视为当代文人书法的经典范例,展现了传统书法在当代语境下的蓬勃生命力。