王根茂书法,作为当代书坛中兼具传统底蕴与时代气息的艺术实践,以其独特的笔墨语言和深厚的文化修养,在书法爱好者中赢得了广泛赞誉,王根茂生于上世纪60年代,江苏苏州人,自幼浸润于吴门文脉,少年时便临池不辍,青年时期曾受教于沙孟海、启功等书法名家的指点,后于中国美术学院书法系深造,系统研习篆、隶、楷、行、草五体,逐渐形成了“师古而不泥古,创新而不失法度”的个人风貌。

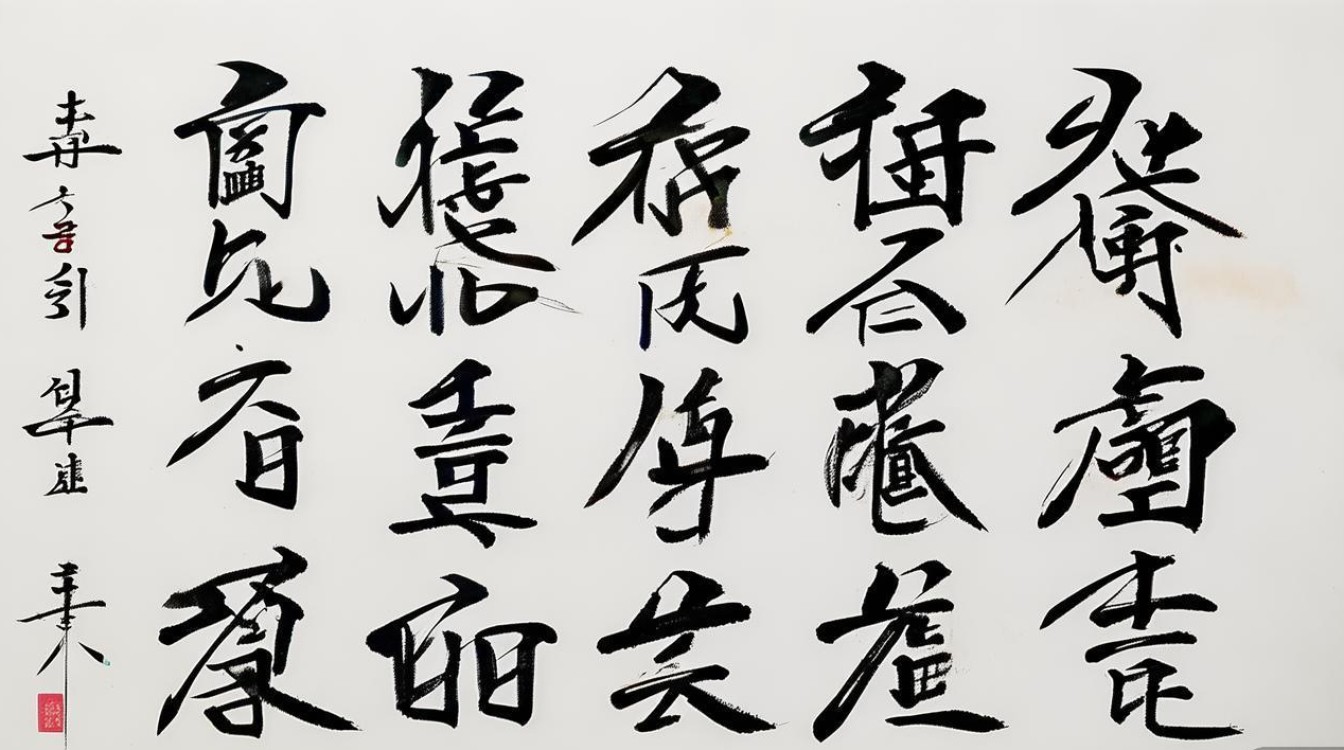

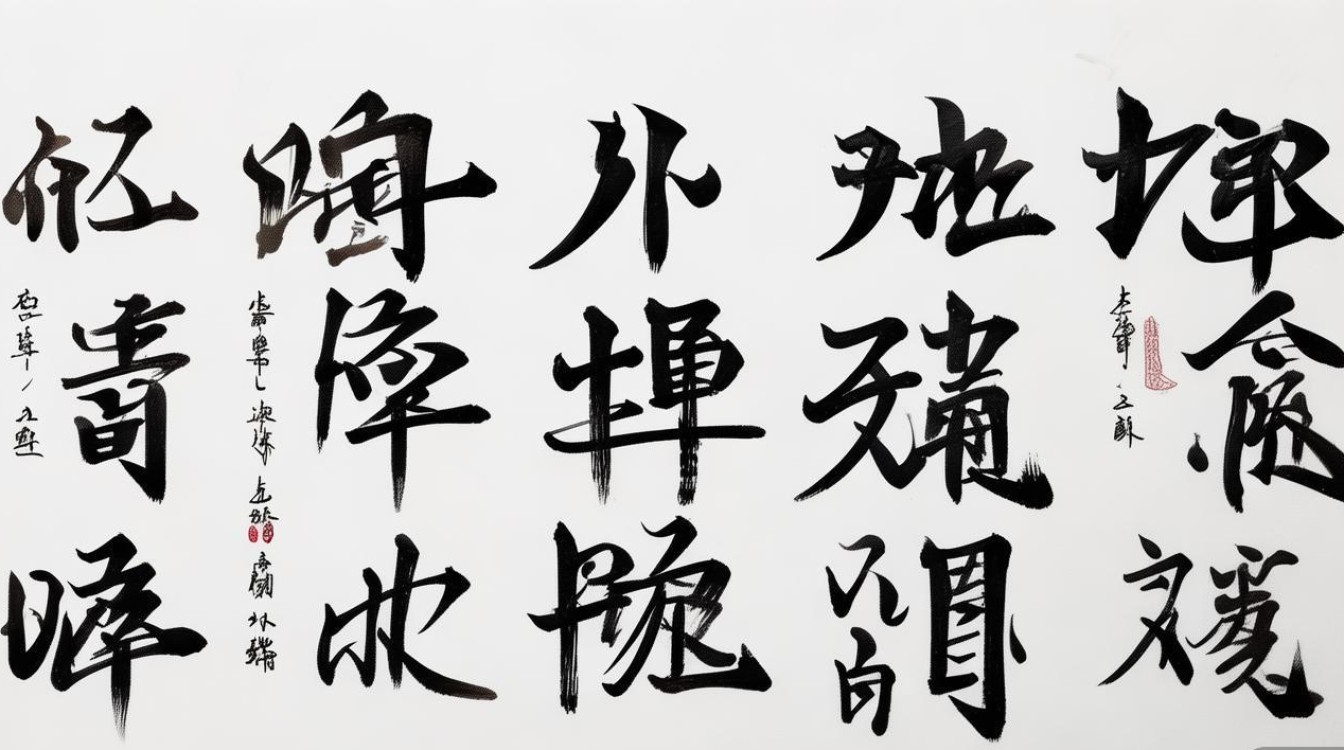

其书法艺术的核心,在于对传统经典的深度解构与当代重构,在笔法上,王根茂以“中锋用笔”为根基,兼用侧锋、裹锋,线条遒劲而不失灵动,如锥画沙、屋漏痕,既保留了晋唐书法的典雅,又融入了明清书写的率性,他的楷书取法欧阳询的险峻与颜真卿的浑厚,结体端庄而不呆板,笔画间暗藏提按顿挫的节奏变化,被誉为“新楷书”的代表之一;行书则王羲之《兰亭序》为底,兼收米芾的刷字意趣与苏轼的丰腴之态,行笔流畅自然,气脉贯通,字字顾盼生姿;草书更是直取怀素《自叙帖》的狂放与张旭古诗四帖的奇崛,用笔如惊蛇入草,连绵不绝,却又在狂放中不失法度,展现出极强的控笔能力。

在结体与章法上,王根茂善于打破常规,既遵循“计白当黑”的传统美学,又融入现代构成意识,他的单字结构常以“险中求稳”为特色,或左右开张,或上下紧密,通过部首的挪移、笔画的伸缩营造出动态平衡;而在整体章法中,则注重虚实相生、疏密有致,行距与字距的错落变化,使得作品既有音乐的节奏感,又有绘画的构图美,如他的代表作《赤壁赋行书长卷》,通篇数百字一气呵成,字字独立而气脉相连,墨色由浓至淡再由淡至浓,枯润相间,仿佛将苏轼笔下的豁达与超然转化为可视的笔墨韵律。

王根茂的书法成就不仅体现在创作上,更在于其对书法传承的推动,他长期担任高校书法专业教师,提出“技道双修、以文化人”的教学理念,主张书法学习需从“临帖—背帖—创帖”三阶段循序渐进,同时强调书法与诗词、绘画、哲学的融通,其学生中有多人获得国家级书法奖项,为当代书法界注入了新鲜血液,他还致力于书法普及工作,多次举办公益书法讲座,出版《王根茂书法集》《楷书技法解析》等专著,让更多人感受到书法艺术的魅力。

以下为王根茂不同书体风格对比简表:

| 书体 | 取法渊源 | 笔法特点 | 结体特征 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 欧阳询、颜真卿 | 中锋为主,提按分明 | 端庄险峻,内紧外松 | 《楷书千字文》《心经》 |

| 行书 | 王羲之、米芾、苏轼 | 流畅自然,侧锋辅之 | 顾盼生姿,欹正相生 | 《兰亭序临本》《赤壁赋长卷》 |

| 草书 | 怀素、张旭 | 狂放率性,连绵不绝 | 奇崛多姿,气势磅礴 | 《古诗四首》《草书琵琶行》 |

相关问答FAQs

Q1:王根茂书法的师承渊源是什么?他对传统碑帖的研习有哪些侧重点?

A:王根茂的书法师承脉络清晰,早年受业于地方名家,打下扎实基础;后入中国美院系统学习,得沙孟海、启功等亲授,尤其注重对“二王”(王羲之、王献之)书风的研习,认为“晋唐笔法”是书法的“根”,在碑帖选择上,他主张“帖学为体,碑学为用”:楷书以欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》为基,隶书临《张迁碑》《曹全碑》以取厚重,行草则精研《兰亭序》《十七帖》《自叙帖》,同时广泛吸收明清王铎、傅山等人的章法布局,形成“碑帖融合”的独特风格。

Q2:初学者如何学习王根茂的书法风格?有哪些入门建议?

A:初学者学习王根茂书法,建议分三步走:第一步,从楷书入手,先临其《楷书千字文》,重点掌握“中锋用笔”和“结构平衡”,体会笔画间的提按变化;第二步,过渡到行书,选择其《兰亭序临本》,先单字临摹,再练习行气连贯,注意字与字之间的呼应关系;第三步,尝试草书,但需在楷书、行书扎实基础上进行,重点学习其用笔的“使转”和墨色的“枯润”变化,需注重文化修养的提升,多读诗词、书法理论,理解“字外功”对书法创作的重要性,避免单纯追求形似而忽略神韵。