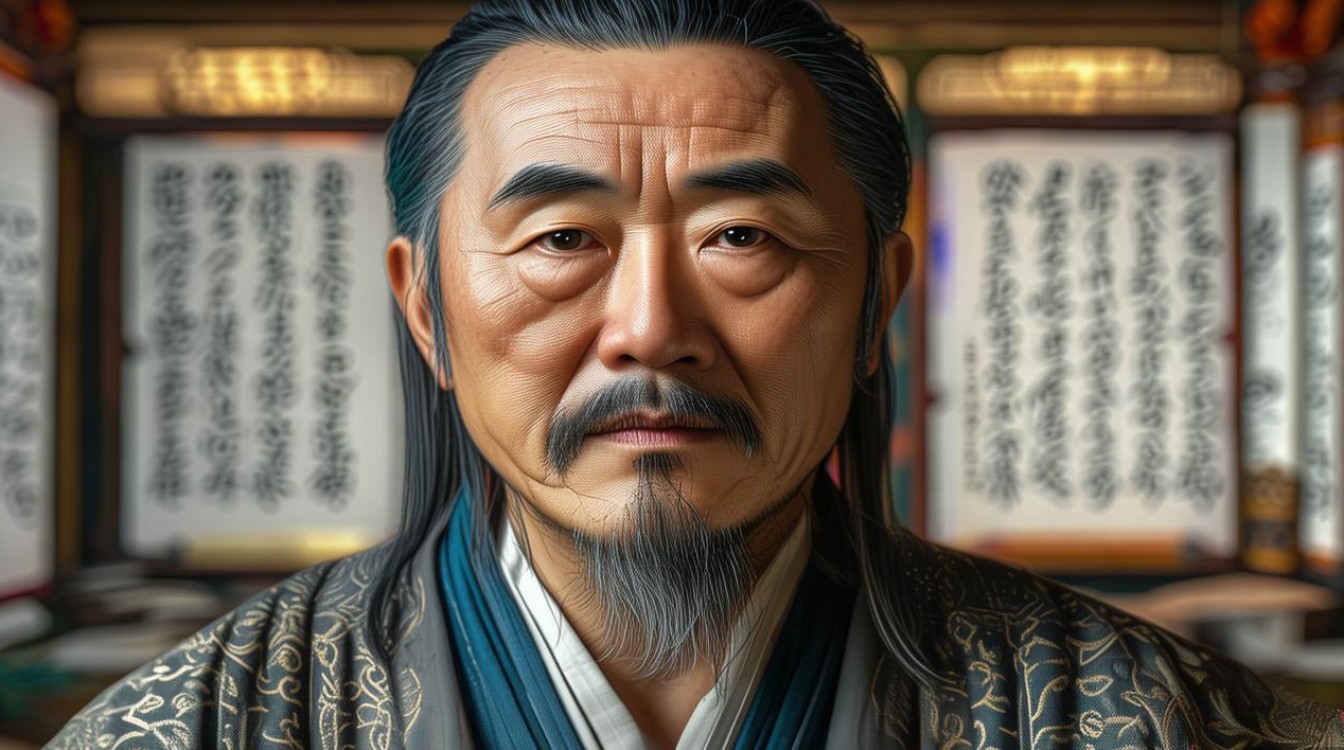

张学正,1945年生于河北唐山,自幼浸润于燕赵文化沃土,幼时临摹《芥子园画谱》,少年师从地方名家研习书法,后毕业于中央美术学院国画系,深得李苦禅、李可染等大师亲炙,他擅山水、精书法,以“笔墨当随时代”为旨归,将北方山水的雄浑与南方山水的灵秀熔于一炉,形成苍劲拙厚、气韵生动的艺术风格,被誉为“当代书画融合的践行者”。

其艺术生涯历经数十载探索,早期作品以摹古为基,遍临宋元明清诸家,尤对范宽《溪山行旅图》、黄公望《富春山居图》用功最勤,打下了坚实的笔墨功底,中年以后,他多次深入太行、燕山写生,将写生所得与传统程式结合,创造出“以书入画,以画写意”的独特语言,书法上,他五体皆能,尤擅行草,取法王羲之《兰亭序》的流丽与颜真卿《祭侄文稿》的雄浑,结体宽博而不失灵动,笔力遒劲而富有节奏,形成“金石气与书卷气相融”的书风,其画作多写北方山川之雄奇,善用浓墨破淡、枯笔飞白之法,山石以“披麻皴”与“斧劈皴”结合,树木则老辣苍劲,点染之间尽显自然生机,代表作品《燕山秋色图》以全景式构图展现层林尽染,远山如黛,近景坡石用焦墨勾勒,中景林木以花青泼墨,形成强烈的视觉冲击力,现藏于中国国家博物馆;《行书赤壁赋》则通篇气脉贯通,结字奇正相生,被中国美术馆永久收藏。

作为艺术教育家,张学正曾任河北画院专职画家、河北省书法家协会副主席,培养了大批书画人才,他主张“画外求画,书外求书”,强调艺术家需提升综合修养,其作品多次入选全国美展、全国书法展,并获“中国书法兰亭奖”“全国美展优秀奖”等殊荣,出版有《张学正书画集》《山水画技法解析》等专著,系统阐述其艺术理念。

为更清晰展现张学正的艺术成就,以下为其部分代表作品概览:

| 作品名称 | 创作年代 | 艺术特色 | 收藏单位 |

|---|---|---|---|

| 《燕山秋色图》 | 2005年 | 全景构图,墨色交融,展现太行雄浑 | 中国国家博物馆 |

| 《行书赤壁赋》 | 2010年 | 行草结合,气韵贯通,兼具金石气 | 中国美术馆 |

| 《溪山清远》 | 2018年 | 疏密有致,留白巧妙,江南灵秀与北方苍劲结合 | 河北省博物院 |

| 《墨竹图》 | 2012年 | 以书入画,撇捺如飞,一气呵成 | 唐山美术馆 |

张学正的艺术之路,是传承与创新的统一,他扎根传统而不泥古,师法自然而不失法度,以笔墨为载体,将个人情感与时代精神融入山水之间,其作品既是对中华优秀传统文化的赓续,也是对当代书画语言的探索,为后世留下了宝贵的艺术财富。

FAQs

问:张学正的山水画与北方画派其他艺术家相比有何独特之处?

答:张学正的山水画虽以北方山水为基,但突破了传统北方画派“雄强霸悍”的单一路径,他巧妙融入南方山水的“灵秀”与“空灵”,通过墨色的浓淡干湿变化和构图的疏密对比,形成“刚柔并济”的独特风貌,他强调“以书入画”,书法用笔的提按顿挫直接转化为山石的皴擦、树木的枝干,使画面更具书写性和节奏感,这在北方画派中尤为突出。

问:张学正的书法对其绘画创作产生了哪些具体影响?

答:张学正的书法与绘画相辅相成,其行草的“气脉贯通”直接影响绘画的构图布局,使画面如行云流水般一气呵成;书法中的“金石笔意”则转化为山画的“骨法用笔”,如《燕山秋色图》中坡石的勾勒,刚劲有力,富有弹性;书法的“墨法”运用(如浓墨、淡墨、枯墨的交替)也被移植到绘画中,增强了山水的层次感和空间感,实现了“书画同源”的深度融合。