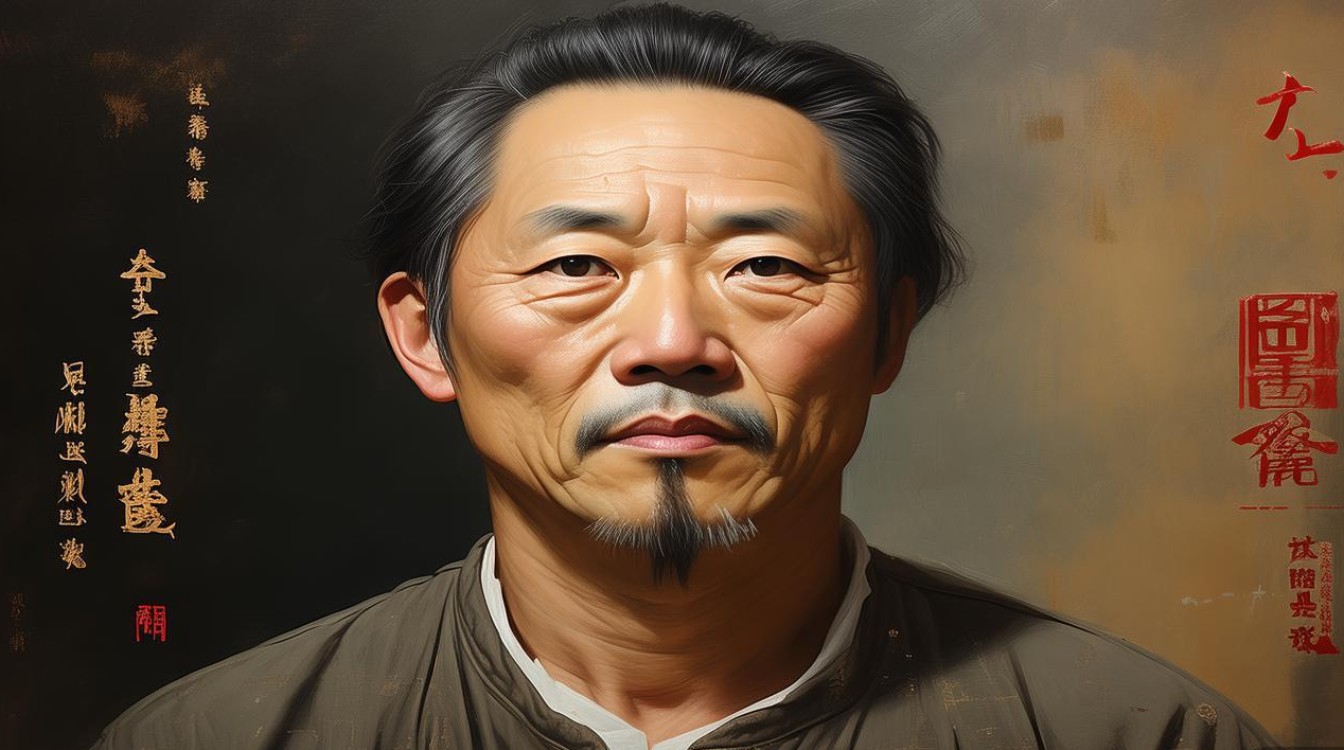

顾飞是民国时期活跃于江南地区的著名画家,以其深厚的传统笔墨功底与融合时代审美的创新实践,在海派与吴门画派的交汇中形成了独特的艺术风貌,他生于1905年,江苏苏州人,原名顾蕴辉,后以“飞”为号,取“飞鸿踏雪泥”之意,寄寓艺术生涯的澄澈与灵动,作为吴湖帆的入室弟子,顾飞既承续了文人画的“逸品”传统,又吸收了海派世俗审美的鲜活气息,成为民国画坛“守正出新”的代表人物之一。

生平与师承:从梅景书屋到江南画坛

顾飞的成长轨迹与江南文化的浸润密不可分,苏州自古文人荟萃,书画传统深厚,顾飞自幼受家庭熏陶,临摹家藏古画,少年时已显露出笔墨天赋,1920年,经同乡引荐,他拜入吴湖帆门下,成为梅景书屋的核心弟子之一,吴湖帆作为民国画坛的“领袖人物”,擅长山水、花鸟,以“四王”为根基,融宋元笔法,尤重“笔墨当随时代”的创新理念,在梅景书屋的十年间,顾飞系统临摹了董源、巨然、元四家及沈周、石涛的经典作品,每日需完成十幅临摹与两幅创作,吴湖帆亲授“披麻皴”“解索皴”等技法,并强调“师古人更要师造化”,常带他游历太湖、黄山,写生取材。

这种严格的训练奠定了顾飞的传统功底,但他并未拘泥于师门范式,1930年代,他移居上海,接触海派画家的“世俗化”创作理念——相较于文人画的“雅逸”,海派更注重题材的生活化与色彩的明快,顾飞开始尝试将吴门画派的“书卷气”与海派的“烟火气”结合,如在山水画中融入市井人物,或以淡彩写意花鸟取代纯水墨,形成“雅俗共赏”的个人风格,1937年上海沦陷后,他避居苏州,以鬻画为生,期间创作了大量反映江南风物的作品,如《太湖渔隐图》《姑苏繁华图卷》等,既记录了战乱年代的民生百态,也暗含对故土的眷恋。

艺术风格:笔墨守正与意境创新

顾飞的艺术创作以山水画为核心,兼擅花鸟、人物,其风格可概括为“笔墨精谨而意境空灵,题材传统而气息鲜活”。

山水画:宋元骨法与江南韵致

顾飞的山水画以“师法宋元”为根基,尤推崇北宋山水的雄浑与元人山水的淡逸,他笔下的山峰多采用“高远”“深远”构图,以披麻皴表现江南山石的温润,以斧劈皴勾勒岩石的刚毅,墨色层次丰富,既有“墨分五色”的细腻,又有“破墨”“积墨”的浑厚,如1945年创作的《秋山访友图》,近景坡岸以浓墨勾皴,中景山峦以淡墨晕染,远景云雾留白,形成“由实入虚”的节奏感;山间点缀的茅舍、行旅,笔简意赅,既延续了元人“逸笔草草”的写意精神,又通过人物的动态(如负柴、策马)赋予画面生活气息。

与吴湖帆的“重彩山水”不同,顾飞更偏好“淡彩设色”,以浅赭、花青、汁绿等淡彩晕染,强调“色不碍墨”,如《江南春色图》,以墨线勾勒柳枝、屋宇,再用淡赭染远山,花青点染树叶,整体色调清新明快,恰似江南春雨后的朦胧景致,被誉为“有宋人骨法,得元人韵致,更含当代生机”。

花鸟画:写意与工意的平衡

顾飞的花鸟画早期受吴湖帆影响,以工笔为主,如《牡丹图》《荷花图》,用笔精细,设色艳丽,颇富“富贵气”;1940年代后,他转向写意,以书入画,强调笔墨的抒情性,如《墨竹图》,以浓墨画竹竿,淡墨画竹叶,竹叶聚散遵循“个”“介”字法,却又通过侧锋飞白打破程式,表现出竹子的劲节与萧疏;题跋“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”,将文人画的“比德”传统与竹子的自然形态结合,达到“形神兼备”的境界。

人物画:以形写神的世俗关怀

顾飞的人物画虽不多,却极具特色,他擅长捕捉市井人物的瞬间神态,如《街头卖艺图》《渔家乐》,以简练的线条勾勒人物动态,寥寥数笔便将老艺人的沧桑、渔妇的喜悦表现得淋漓尽致,与文人画中“高士”形象的理想化不同,他的人物画更具“人间烟火气”,反映了画家对普通民众的观察与关怀,这也是海派艺术“世俗化”特征在他创作中的体现。

社会交往与艺术活动:江南画坛的“联结者”

顾飞在民国画坛的影响力不仅源于艺术创作,更得益于其广泛的社会交往,他与吴湖帆、贺天健、陆俨少等画家过从甚密,常参与“苏州画会”“中国画会”等艺术社团的活动,是连接吴门与海派的重要纽带,1930年代,他与 fellow 画家在上海举办“四人联展”,展出山水、花鸟作品,被评论家赞为“吴门新秀,海派奇葩”;1941年,他为苏州怡园绘制《怡园全景图》,将园林的“移步换景”融入山水长卷,成为民国时期园林画的代表作之一。

顾飞还致力于艺术教育,1930年代起,他在苏州、上海等地任教,教授传统书画技法,培养了大批学生,如当代画家亚明、宋文治等早年均受其指点,他常对学生说:“学画如学做人,先守正,再创新;先临古,再写生。”这一理念深刻影响了江南地区书画传承的脉络。

历史评价与当代影响

民国时期,顾飞的作品已受到学界关注,画家兼评论家徐悲鸿曾评价其“笔墨精妙,意境深远,为江南后起之秀中的翘楚”;《申报》艺术版评论称其“既能承吴湖帆之雅,又能融海派之俗,于传统与现代间寻得平衡”,相较于张大千、齐白石等“全国性”画家,顾飞的活动范围主要集中于江南,其知名度更多局限于区域画坛,这也导致他在后世艺术史叙述中一度被“边缘化”。

新中国成立后,顾飞继续从事创作与教学,其作品融入了新时代的审美需求,如1959年创作的《太湖新貌》,以传统山水技法描绘水利建设场景,既保留了笔墨韵味,又体现了时代精神,1995年顾飞逝世后,其作品被苏州博物馆、上海中国画院等机构收藏,学术界对其艺术的研究也逐渐深入,认为他是“民国江南画坛转型期的关键人物”——既坚守了文人画的笔墨底线,又以创新实践回应了时代变革,为传统书画的现代化提供了重要借鉴。

顾飞艺术生涯重要节点

| 时间 | 事件 |

|---|---|

| 1905年 | 出生于江苏苏州,自幼学习书画。 |

| 1920年 | 拜入吴湖帆门下,成为梅景书屋弟子。 |

| 1930年 | 移居上海,参与海派艺术活动,开始融合吴门与海派风格。 |

| 1937年 | 上海沦陷后避居苏州,创作《太湖渔隐图》等反映江南风物的作品。 |

| 1941年 | 绘制《怡园全景图》,成为民国园林画代表作。 |

| 1950年代 | 任教于苏州工艺美校,创作《太湖新貌》等新时代题材作品。 |

| 1995年 | 于苏州逝世,享年90岁。 |

相关问答FAQs

问:顾飞的艺术风格与老师吴湖帆有何异同?

答:相同点在于,顾飞与吴湖帆均以吴门画派为根基,注重笔墨的传统功底,强调“师法古人”与“师法造化”的结合,擅长山水画,且对宋元笔法有深入研究,不同点在于,吴湖帆更偏向“正统文人画”的雅逸风格,作品重彩设色,格调高古,如《庐山图》《写米芆山水》;而顾飞则融入了海派“世俗化”的审美理念,题材更贴近生活(如市井人物、江南风物),用色更淡雅清新,笔墨在精谨中带有写意的灵动,形成了“雅俗共赏”的个人特色,如《江南春色图》《街头卖艺图》。

问:为何顾飞在民国画坛的知名度不如张大千、齐白石?

答:原因主要有三:其一,活动范围局限,顾飞长期活跃于江南地区(苏州、上海),未像张大千、齐白石那样进行全国性巡展或长期寓居艺术中心(如北京、巴黎),导致其影响力多集中于区域画坛,其二,艺术风格内敛,张大千、齐白石形成了强烈的个人符号(如张大千的泼墨泼彩、齐白石的“红花墨叶”),而顾飞的风格是“守正出新”,在传统框架内创新,缺乏颠覆性的视觉冲击,容易被归类为“传统派”而非“革新派”,其三,时代背景影响,民国后期战乱频仍,顾飞避居苏州,创作与交流活动减少,相比之下,张大千、齐白石在抗战期间仍坚持展览与鬻画,维持了较高的公众关注度,尽管如此,顾飞在江南画坛的地位举足轻重,其对传统笔墨的坚守与地域文化的融合,对后世江南书画传承产生了深远影响。