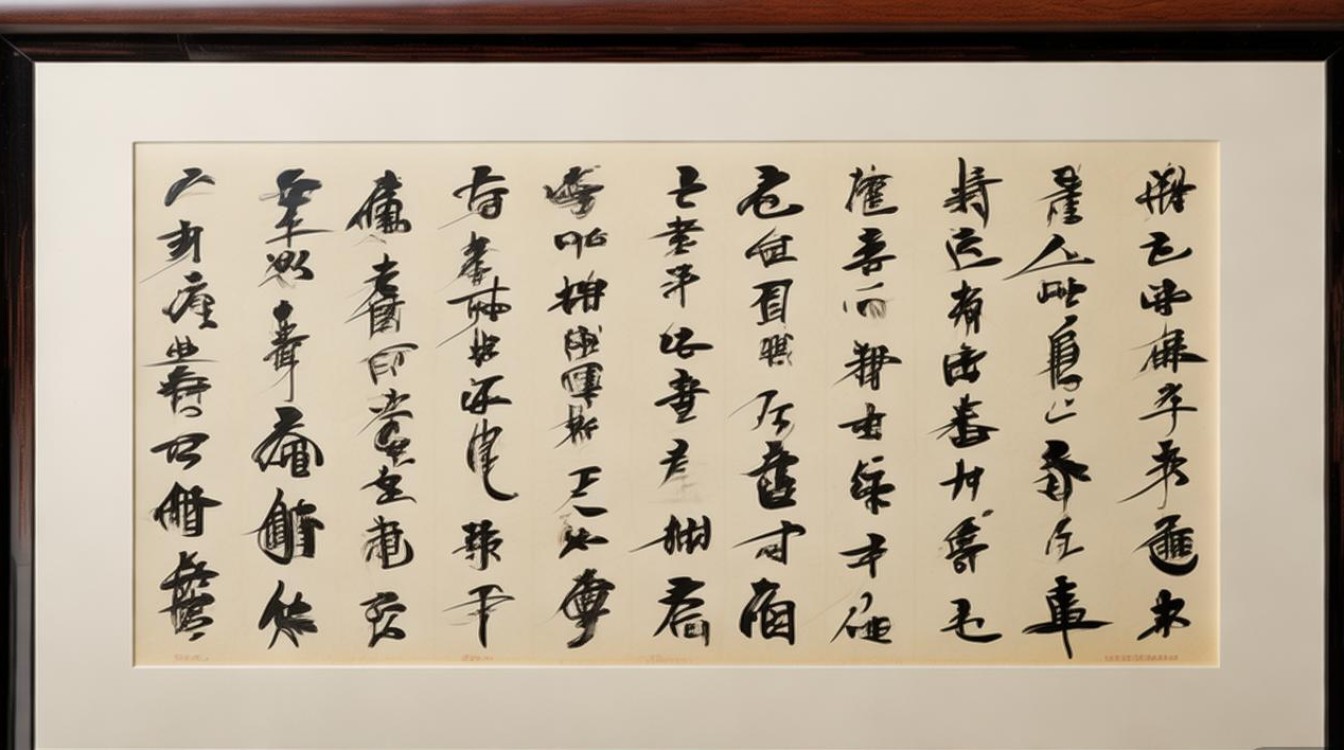

王振忠书法作为当代书坛颇具特色的艺术存在,其作品以深厚的传统底蕴与鲜明的时代个性相融合,展现出独特的审美价值,王振忠早年浸淫传统书法,遍临篆、隶、楷、行、草各体,尤以行楷见长,其书风既承袭了二王的秀逸、颜真卿的雄浑,又融入了碑学的拙朴与帖学的灵动,形成了“雄中见秀、拙中寓巧”的艺术风貌。

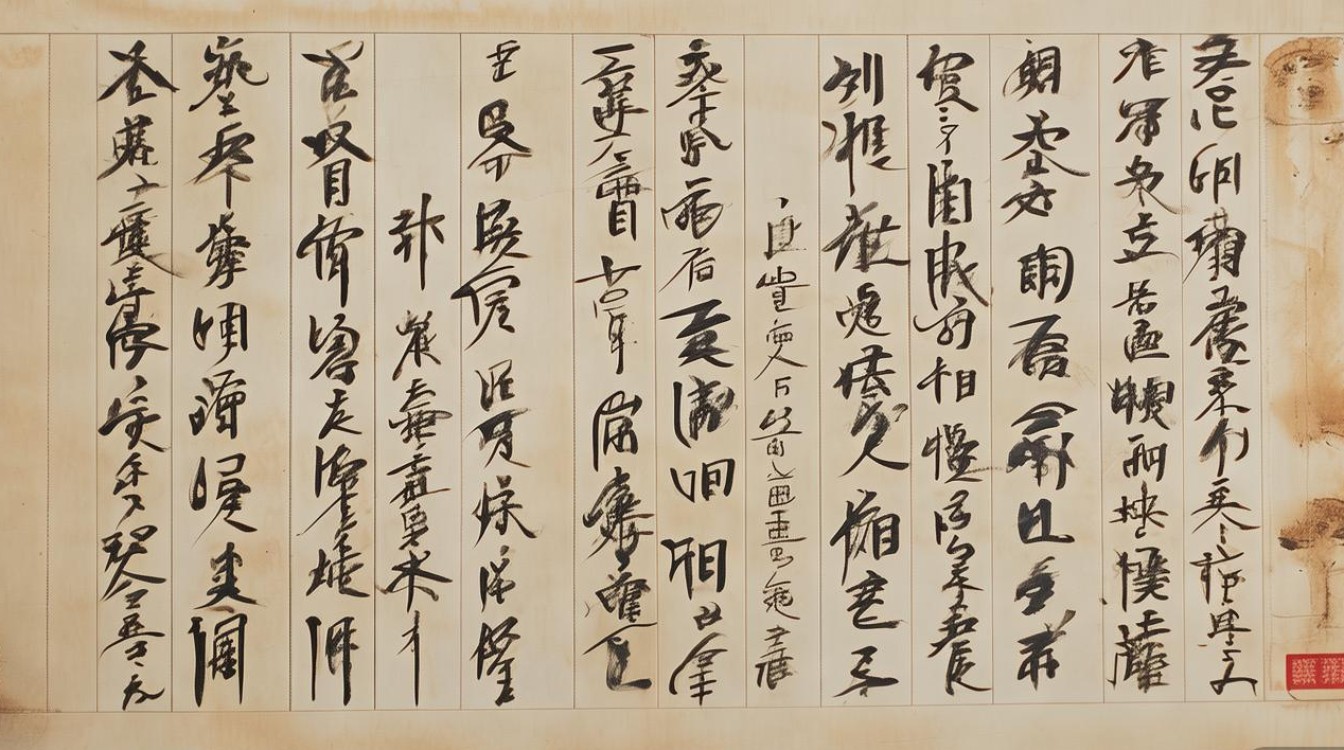

在师承渊源上,王振忠书法深受明清以来碑帖融合思潮的影响,他早年系统研习《兰亭序》《祭侄文稿》等经典帖学范本,对王羲之的“不激不厉而风规自远”与颜真卿的“天然老纵,时有别趣”有着深刻体悟;后转攻《张迁碑》《龙门二十品》等碑刻,从中汲取方劲古拙的笔法与雄强茂密的结构,这种“帖以导气,碑以立骨”的学习路径,使其作品既有帖学的流畅韵律,又具碑学的厚重质感,避免了单纯碑学或帖学的局限。

王振忠书法的艺术特色可从用笔、结字、墨法、章法四个维度解析,具体如下表所示:

| 艺术维度 | 具体表现 | 代表风格 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方圆兼备,提按分明:起笔多方侧以取势,行笔中锋为主,间侧锋并用,收笔或含蓄回护或戛然而止,形成“屋漏痕”与“锥画沙”的质感。 | 雄浑中见灵巧,刚柔相济 |

| 结字 | 平中寓险,疏密有致:字形多取横势,笔画分布疏密对比强烈,既遵循“计白当黑”的传统美学,又通过欹侧变化打破平衡,于稳定中求动势。 | 奇正相生,拙巧兼备 |

| 墨法 | 浓淡干湿,层次丰富:墨色从浓焦到淡润自然过渡,枯笔处飞白频现,润笔处浑厚华滋,尤其擅长在行书中表现“墨分五色”的韵律感。 | 气韵生动,节奏鲜明 |

| 章法 | 虚实相生,气贯通篇:行距疏朗,字距错落,单字独立中暗连呼应,通过字组的疏密、大小、轻重变化,形成“行云流水”般的视觉节奏,整体布局既疏朗开阔又紧密凝聚。 | 疏可走马,密不透风 |

在代表作品方面,王振忠的《行楷千字文》堪称其风格的集中体现:通篇气息贯通,用笔圆劲中含方折,结字宽博而不失灵动,如“天地玄黄”四字,“天”字撇捺舒展如翼,“地”字提顿沉稳有力,“玄”字上部紧凑下部开张,“黄”字中宫收紧四笔外延,既遵循了千字文的传统格式,又通过个性化的笔法处理赋予其新的生命力,其《苏轼词卷》则更注重情感的抒发,行笔流畅自然,墨色浓淡相间,时而如“大珠小珠落玉盘”般轻快,时而如“惊涛拍岸”般奔放,将苏轼词作的豪放与婉约完美融入书法线条之中。

王振忠不仅在创作上成就斐然,更致力于书法教育与文化传播,他长期担任高校书法专业教师,提出“传统为基、创新为魂”的教学理念,强调临古与写生并重,主张通过“读帖—临摹—创作—反思”的循环提升书法修养,其编著的《书法临与创》《碑帖技法解析》等教材,深入浅出地阐释了书法学习的核心要义,成为无数书法爱好者的入门指南,他还积极参与国内外书法交流活动,通过展览、讲座等形式,让更多人感受中国书法的独特魅力,为推动书法艺术的当代传承与发展做出了重要贡献。

相关问答FAQs

问:临习王振忠书法应从哪些方面入手?

答:临习王振忠书法可分三步走:重点把握其用笔的“方圆兼备”,可通过对比临摹其碑意与帖意作品,如先临《张迁碑》体会方劲笔法,再临《兰亭序》感受圆转韵律,逐步融合两种笔法;关注结字的“平中寓险”,选择其单字分析笔画间的疏密关系与欹侧变化,如“之”“也”等字的偏旁挪移与空间分割;尝试章法的整体把控,从临摹其局部行气入手,逐步扩展到通篇布局,体会“虚实相生”的节奏感,建议先从行楷小品入手,再过渡到长篇作品,循序渐进。

问:王振忠书法如何体现传统与创新的结合?

答:王振忠书法的传统性体现在对经典碑帖的深度汲取:其用笔承袭“永字八法”的规范,结字遵循“欧颜柳赵”的法度,墨法延续“浓淡枯湿”的传统美学;创新性则表现为对传统元素的个性化重构——他打破碑帖的界限,将碑学的方笔与帖学的圆笔自然融合;在章法上,借鉴现代构成意识,通过字组的疏密对比与墨色层次变化,增强视觉冲击力;在内容上,常以自作诗词或当代人文题材入书,赋予书法作品新的时代内涵,这种“守正创新”的实践,使其作品既扎根传统土壤,又焕发时代生机。