徐渭(1521—1593),明代绍兴府山阴(今浙江绍兴)人,是明代中期集诗、书、画、文于一身的艺术奇才,以“泼墨大写意”画风开创中国花鸟画新境界,被后世尊为“青藤画派”鼻祖,他一生历经坎坷,屡试不第、家道中落、精神失常、杀妻入狱,命运的磨难让他将满腔愤懑与孤傲倾注于笔墨,作品充满强烈的情感张力与个性解放精神,其代表作不仅是明代文人画的巅峰之作,更成为中国艺术史上不朽的精神符号。

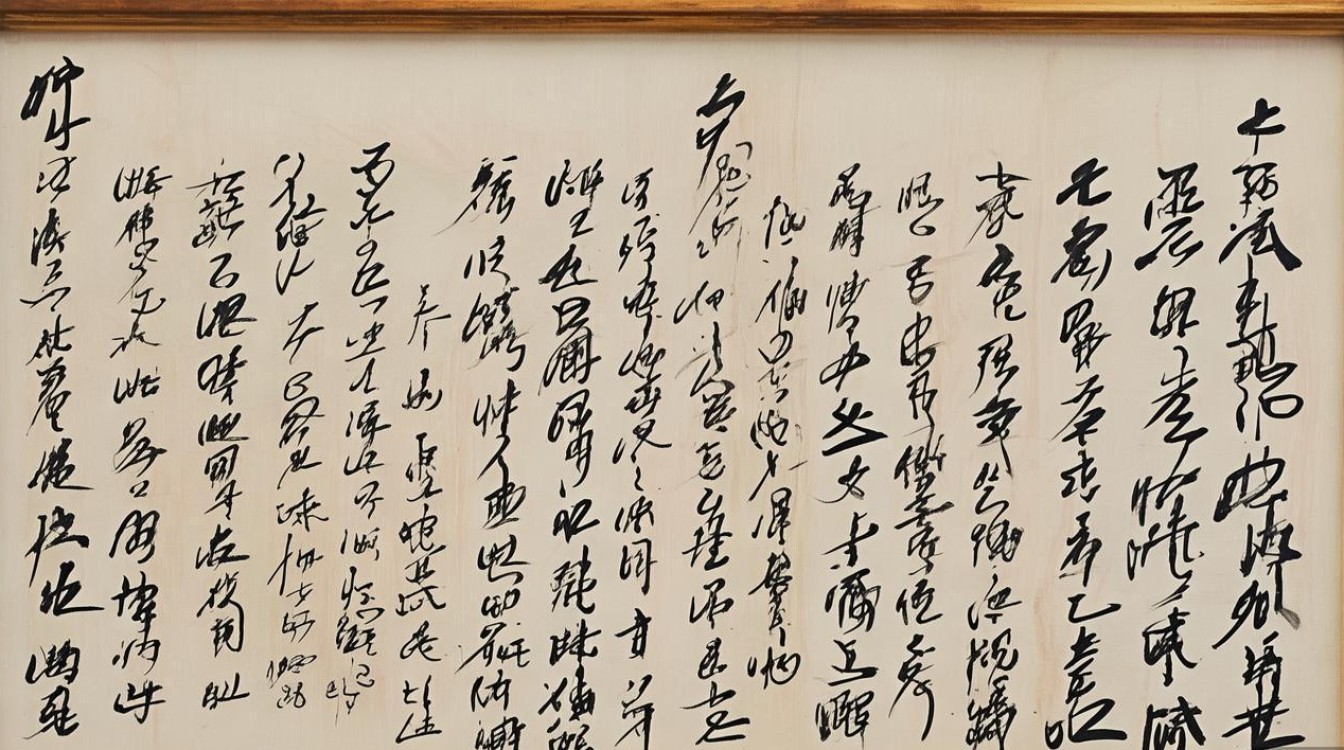

徐渭的代表作以花鸟画为主,兼及山水、人物,皆以“大写意”为核心,用笔奔放恣肆,墨色酣畅淋漓,打破传统花鸟画的工整格局,直抒胸臆。《墨葡萄图》是其最具代表性的情感宣言,现藏于北京故宫博物院的这幅作品,画面中一串串葡萄倒挂枝头,以泼墨法挥洒而成,墨色浓淡相间,葡萄藤以飞白笔法勾勒,苍劲中透出枯瘦感,左上题诗:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风,笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”诗画相映,将画家怀才不遇的愤懑与无奈推向极致。“明珠无处卖”既是葡萄的写照,更是自身才华被埋没的隐喻;而“闲抛闲掷”的看似洒脱,实则蕴含着对命运的不甘与抗争,技法上,徐渭以水墨的层次变化替代色彩,葡萄的晶莹剔透、藤蔓的虬曲盘绕,皆在浓淡干湿的笔触中生动呈现,看似随意却精准传神,展现出“无法而法”的艺术境界。

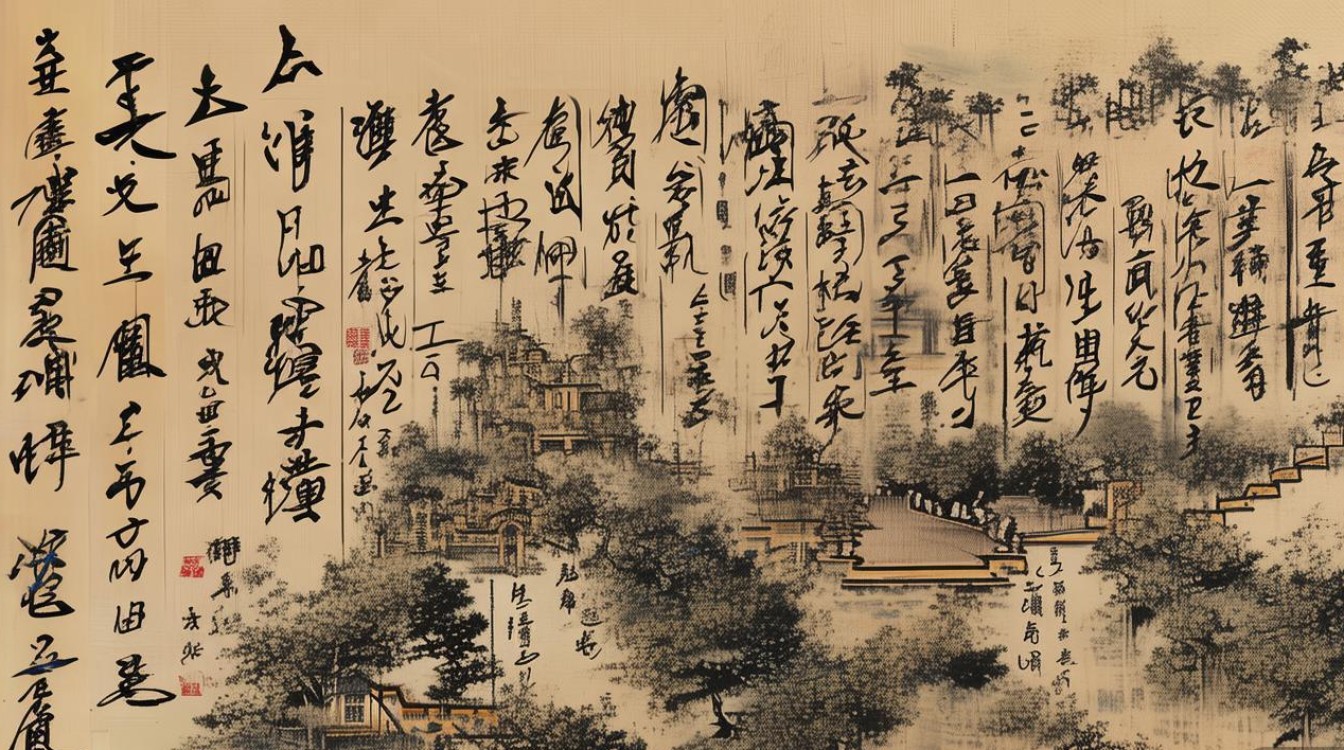

《牡丹蕉石图》现藏于上海博物馆,是徐渭大写意花鸟的又一经典,画面主体为牡丹、芭蕉与湖石三者组合:牡丹以淡墨与胭脂色点染,花瓣舒展,艳而不俗;芭蕉叶用大笔泼墨,叶脉以重墨勾勒,厚重如云;湖石则以浓墨皴擦,棱角分明,与柔美的花卉形成刚柔对比,徐渭在此画中充分运用“墨分五色”的技法,即使未用过多色彩,仅凭墨色的浓淡、干湿、枯润,便营造出丰富的层次感与空间感,题跋中“蕉石牡丹,人家所常玩者,余戏为之,不似而似”一句,点明其创作态度——“不似而似”正是文人画“重神轻形”的核心,牡丹历来象征富贵,但徐渭的牡丹并非追求吉祥寓意,而是通过其与芭蕉、湖石的组合,暗喻生命的张力与世俗的荒诞,体现他对传统审美规范的颠覆。

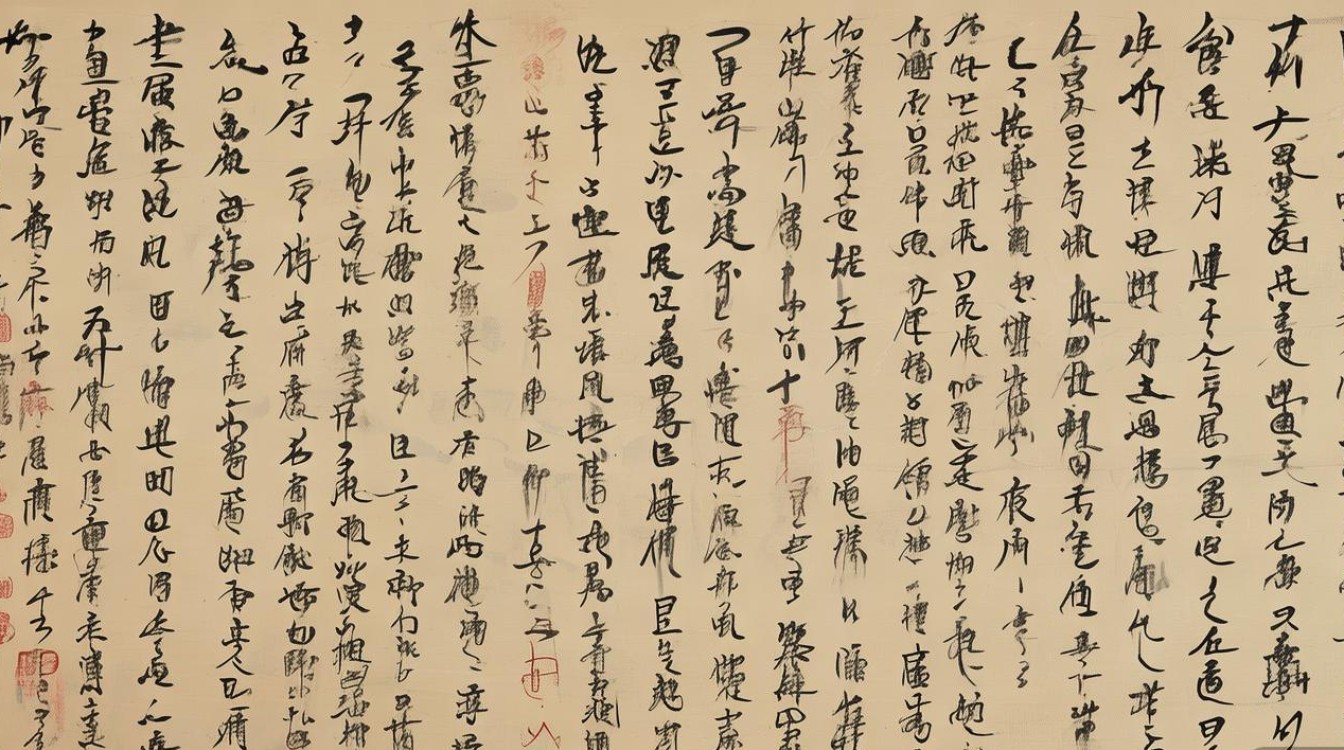

《杂花图卷》是徐渭晚年呕心沥血之作,现藏于南京博物院,全长近10米,依次描绘了牡丹、石榴、荷花、梧桐、菊花、南瓜、梅花等十余种花卉果蔬,堪称一部“大写意百科全书”,每种植物形态各异,笔墨技法亦各不相同:牡丹用没骨法,以色墨交融表现其雍容;荷花以淡墨晕染,花瓣轻盈如纱;菊花用干笔飞白,花瓣细劲如铁;南瓜藤则以流畅的线条勾勒,藤蔓缠绕,充满生机,整幅画卷气势恢宏,一气呵成,既展现了画家对自然万物的敏锐观察,又体现了“万物皆可入画”的创作自由,题跋“世间无事无丹青,闲写诸君杂花屏”道出其创作心境——此时的徐渭已历经沧桑,将绘画视为抒发生命体验的方式,无需刻意经营,全凭情感驱动,达到“从心所欲不逾矩”的艺术高度。

《墨花图卷》现藏于台北故宫博物院,是徐渭以水墨表现传统文人画题材的典范,画卷中梅花、兰花、竹子、菊花、水仙等“四君子”与杂花相映,每种植物皆以笔墨写其“神”:梅花以浓墨点染,枝干用干笔皴擦,苍劲中透出孤傲;兰花用淡墨撇画,叶片飘逸,有“无人亦自芳”的清高;竹子则以中锋用笔,竹节分明,挺拔向上,象征气节;菊花以焦墨勾勒,花瓣层叠,有“宁可枝头抱香死”的倔强,徐渭在此卷中强调“墨戏”,将书法用笔融入绘画,使线条的节奏与韵律成为情感表达的载体,题跋“莫把丹青错看,无声诗里千秋”点明其艺术主张:绘画不仅是视觉艺术,更是“无声之诗”,需以笔墨传递诗意与哲思,这正是文人画“诗书画印”一体化的完美体现。

以下为徐渭代表作信息概览:

| 作品名称 | 创作年代 | 艺术特点 | 收藏地点 | 代表题跋 |

|---|---|---|---|---|

| 《墨葡萄图》 | 明万历年间 | 泼墨写意,墨色浓淡相间,葡萄藤苍劲,情感愤懑 | 北京故宫博物院 | “半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风,笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。” |

| 《牡丹蕉石图》 | 明万历年间 | 牡丹艳丽、芭蕉阔大、湖石坚硬对比,墨分五色,层次丰富 | 上海博物馆 | “蕉石牡丹,人家所常玩者,余戏为之,不似而似。” |

| 《杂花图卷》 | 明晚期 | 长卷巨制,多种花卉果蔬,笔墨技法多样,气势恢宏,一气呵成 | 南京博物院 | “世间无事无丹青,闲写诸君杂花屏。” |

| 《墨花图卷》 | 明晚期 | 传统题材新表现,墨色变化丰富,强调“神似”,文人诗意浓厚 | 台北故宫博物院 | “莫把丹青错看,无声诗里千秋。” |

徐渭的代表作不仅是技法的革新,更是文人精神的写照,他将绘画从“再现自然”的桎梏中解放出来,使其成为“表现自我”的载体,以奔放的笔墨、深沉的情感,开创了中国写意画的新纪元,他的艺术对后世八大山人、石涛、扬州八怪乃至近现代吴昌硕、齐白石等均产生深远影响,正如齐白石所言“愿为青藤门下走狗”,足见其艺术魅力之不朽。

FAQs

问:徐渭的“泼墨大写意”绘画风格对后世有哪些具体影响?

答:徐渭的“泼墨大写意”风格直接推动了明清花鸟画的革新,明末清初的八大山人、石涛继承其“以书入画”的理念,将笔墨的情感表现力推向极致,形成“奇逸”画风;清代扬州八怪中的郑板桥、金农等受其影响,以写意花鸟画表现世俗情感与个性解放;近现代吴昌硕融合徐渭的金石笔法与色彩,开创“大写意花卉”新风,齐白石更直言“恨不生三百年前,为青藤磨墨理纸”,可见其影响之深远,徐渭的革新精神打破了文人画的僵化模式,为后世写意画的发展开辟了广阔道路。

问:徐渭一生坎坷,这种经历如何体现在他的艺术创作中?

答:徐渭的坎坷经历是其艺术创作的核心动力,科举失利、家道中落、精神失常、杀妻入狱等磨难,让他内心充满愤懑、孤傲与绝望,这种情感直接转化为作品的张力,如《墨葡萄图》以“笔底明珠无处卖”抒发怀才不遇之愤;《杂花图卷》的恣意挥洒,体现对束缚的反抗;作品中常见的“残菊”“枯荷”“孤松”等意象,皆是其生命困境的隐喻,他将个人命运与自然景物结合,以狂放的笔墨对抗世俗,使作品具有强烈的悲剧美与感染力,成为中国艺术史上“以艺疗心”的典范。