孙孝云,1963年生于江苏苏州,当代著名书法家,中国书法家协会理事,江苏省书法家协会副主席,其书法植根传统,碑帖兼修,楷、行、草诸体皆精,尤以楷书、行书见长,作品多次入选全国书法展并获大奖,被中国国家博物馆、中国美术馆等机构收藏,被誉为“当代中青年书法家的代表人物之一”,孙孝云的书法艺术在传承古典的基础上融入时代精神,形成了雄浑中见秀逸、严谨中寓灵动的独特风貌,既有深厚的传统底蕴,又不失鲜明的个人风格。

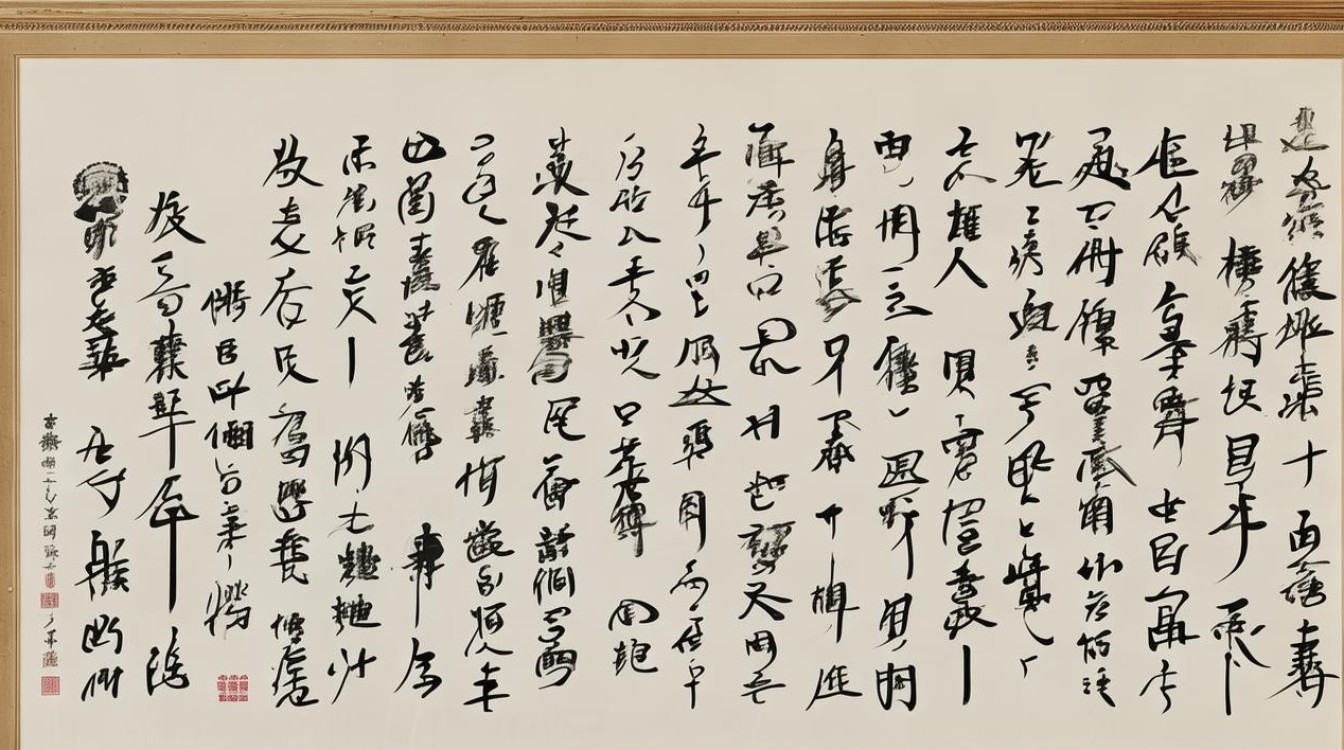

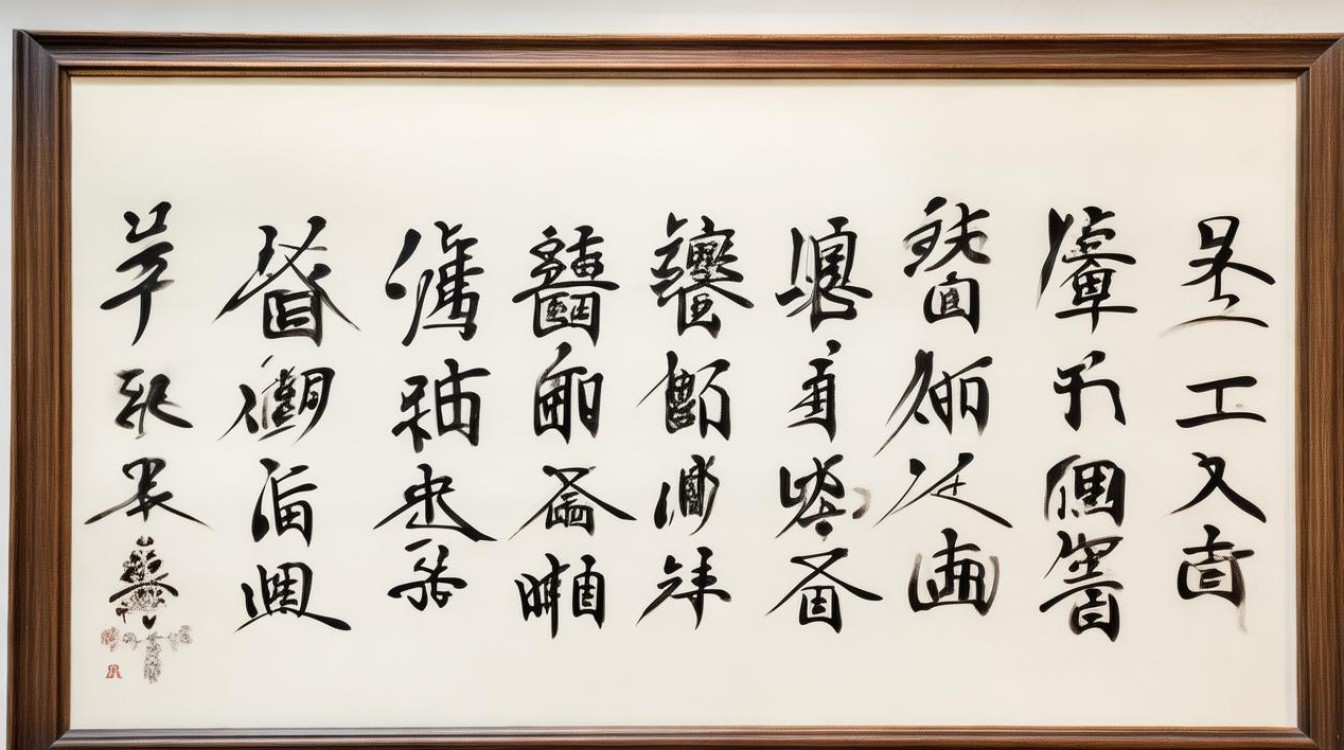

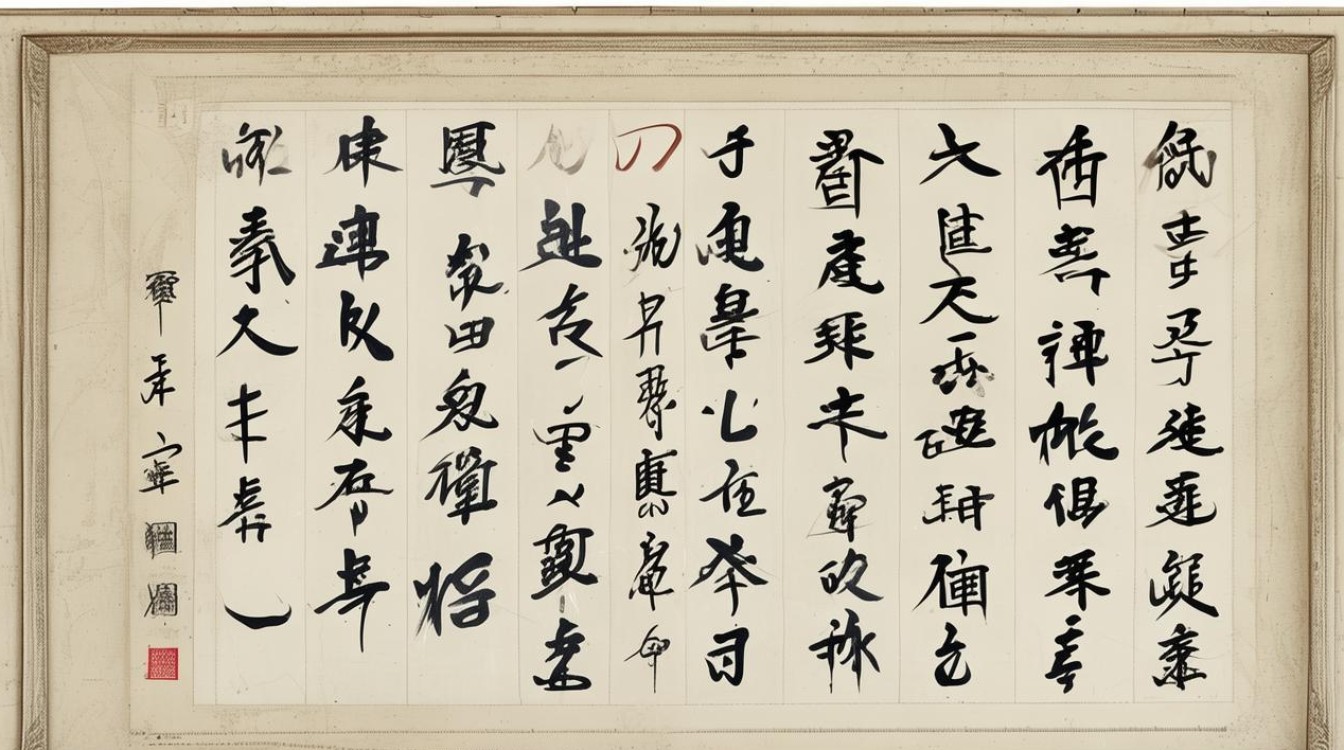

孙孝云的书法艺术以“守正创新”为核心理念,他主张“师古而不泥古,出新而不失其本”,在楷书创作中,他取法颜真卿的雄浑与欧阳询的险峻,用笔方圆兼备,笔画遒劲有力,结字端庄而不失灵动,其楷书作品如《楷书心经》,整体气息沉稳厚重,“般若”二字横画平稳如砥,竖画垂直如松,撇捺舒展如翼,既保留了“颜筋柳骨”的筋骨,又融入了赵孟頫的温润,形成“雄中见秀、厚中见雅”的个人风格,行书方面,他主攻“二王”,兼取米芾的酣畅与王铎的奇崛,用笔提按分明,使转自然,线条流畅而富有节奏感,代表作《行书赤壁赋》中,“逝者如斯”四字,“逝”字左收右放,“者”字中宫收紧,“如”字左右呼应,“斯”字末笔飘逸,既有“二王”的典雅,又有米芾的跌宕,展现出潇洒俊逸的艺术风貌,草书创作上,他追摹怀素的狂放与孙过庭的严谨,用笔使转如风,线条连绵不绝,结字大小错落,墨色浓淡相宜。《草书将进酒》中,“君不见”三字一笔书就,“黄河之水天上来”七字笔断意连,墨色由浓转淡再由淡转浓,营造出“动中寓静、狂中有序”的意境,展现出草书特有的抒情性与表现力。

为更清晰地呈现孙孝云各书体的艺术特点,可参考下表:

| 书体 | 用笔特点 | 结字特征 | 章法布局 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 中锋为主,方圆兼备,笔画遒劲 | 方正严谨,中宫疏朗,重心平稳 | 行列整齐,字距疏密有致,行气贯通 | 《楷书心经》《楷书千字文》 |

| 行书 | 提按分明,使转自然,线条流畅 | 欹正相生,疏密有度,左右呼应 | 疏密相间,行距大于字距,气脉连贯 | 《行书赤壁赋》《行书兰亭序》 |

| 草书 | 使转如风,连绵不绝,墨色浓淡 | 大小错落,欹正相生,笔断意连 | 虚实相生,错落有致,整体气势奔放 | 《草书将进酒》《草书桃花源记》 |

孙孝云的代表作品中,《楷书千字文》堪称其楷书创作的巅峰之作,此作创作于2010年,纸本,纵28厘米,横396厘米,共计1000字,全篇用笔精到,起笔藏锋露锋结合,收笔含蓄而有力,如“天地玄黄”四字,“天”字横画起笔藏锋,行笔中锋,收笔顿笔回锋;“地”字竖画垂直如针;“玄”字点画呼应;“黄”字横画平稳舒展,结字上,既有颜体的方正,又有欧体的险峻,如“剑号巨阙”的“剑”字,左窄右宽,“巨阙”二字上下紧凑,整体结构严谨而不失变化,章法上,字距均匀,行距分明,行列整齐如算子,却又通过字形的错落大小,营造出疏密有致的艺术效果,展现出楷书“端庄平正、雍容大度”的美感。

在艺术成就与影响方面,孙孝云不仅以创作见长,更在书法教育与理论建设上贡献卓著,他长期担任南京艺术学院、苏州大学书法专业硕士生导师,培养了大批书法人才,其教学风格注重理论与实践结合,强调“以古人为师,以生活为源”,引导学生深入传统的同时关注时代审美,理论著作《楷书技法解析》《行书创作谈》等系统梳理了楷书、行书的笔法、字法、章法,提出“用笔千古不易,结字因时而变”的观点,为当代书法教育提供了重要参考,在艺术理念上,他主张“书法是心灵的艺术,需以情驭笔,以形写神”,认为优秀的书法作品应既具传统笔墨韵味,又含时代精神与个人情感,近年来,他多次在国内外举办个人书法展,并赴日本、韩国、新加坡等国进行书法交流,推动了中国书法艺术的国际化传播,其作品被多国博物馆、艺术机构收藏,成为中外文化交流的重要纽带。

相关问答FAQs

问:孙孝云书法的师承脉络是怎样的?

答:孙孝云书法师承脉络清晰,早年师从苏州书法家沙曼翁先生学习篆隶,打下了坚实的古文字基础;后入中国书法家协会研修班,得到沈鹏、欧阳中石等名家的亲授,系统学习书法理论与创作技法,楷书取法颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》、欧阳询《九成宫醴泉铭》,行书主攻王羲之《兰亭序》《圣教序》,兼取米芾《蜀素帖》、王铎《草书诗卷》,草书则深受怀素《自叙帖》、孙过庭《书谱》影响,形成了“碑帖兼修、诸体融通”的艺术风格。

问:初学者如何学习孙孝云的书法风格?

答:初学者学习孙孝云书法,建议分三步走:首先从楷书入手,临摹其《楷书千字文》,重点掌握方圆兼备的用笔(如藏锋起笔、中锋行笔、顿笔回笔)和端庄严谨的结字(如中宫收紧、主笔突出、重心平稳),夯实基本功;再过渡到行书,临摹《行书赤壁赋》,体会提按分明的笔法变化和使转自然的行笔节奏,注意字与字之间的呼应与行气贯通;最后尝试草书,临摹《草书将进酒》,感受连绵不绝的笔势和虚实相生的章法,但需先学草书符号与规范,避免狂怪失度,需同步临摹传统经典,如“二王”帖、颜真卿楷书等,在继承传统的基础上融入个人理解,逐步形成风格。