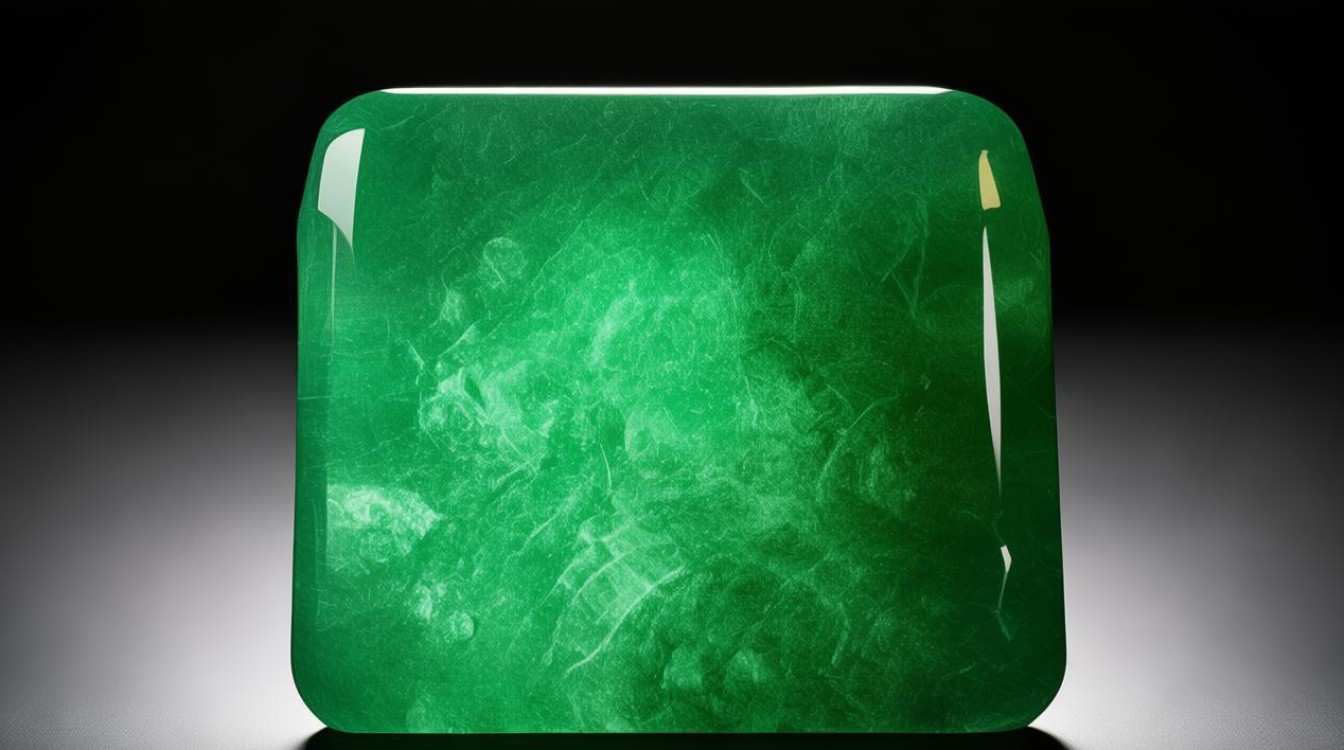

老翡翠玻璃光是清代至民国时期高品质翡翠在岁月沉淀中形成的独特表面光泽,其兼具玻璃的清透与油脂的温润,是翡翠收藏领域备受珍视的“岁月包浆”,这种光泽并非简单的抛光效果,而是由翡翠细腻的矿物结构、精湛的古代工艺以及长期的人体滋养与环境氧化共同作用的结果,承载着历史文化的厚重与自然造物的神奇。

清代是翡翠文化发展的鼎盛时期,尤其是乾隆年间,翡翠作为“玉石之王”受到皇室追捧,从宫廷用品到民间饰物,其需求量激增,当时翡翠原料多来自缅甸北部的乌龙江流域,开采条件有限,多依靠人力开采,原石筛选严格,只有质地细腻、透明度高的料子才会被用于制作高档饰品,在加工工艺上,清代翡翠制作完全依赖手工,以“琢磨”为主要技法,通过砣片、解玉砂等工具反复打磨,最终形成的光泽虽不如现代机械抛光那般极致明亮,却多了几分自然内敛,民国时期,翡翠工艺延续清代传统,但受西方影响,部分饰品融入了时尚元素,而高品质的老翡翠玻璃光作品,多源于这一时期的精工细作,这些老翡翠历经百年流传,表面与人体油脂、空气中的微量物质发生缓慢反应,逐渐形成一层独特的“氧化膜”,使得原本的光泽更加柔和莹润,这就是“玻璃光”的核心成因。

老翡翠玻璃光的形成,首先离不开翡翠自身的“先天条件”,优质老翡翠的矿物成分以硬玉为主,晶体颗粒细腻,多呈纤维交织结构,甚至达到隐晶质水平,这种结构使得光线在内部发生充分折射与散射,形成清透的基底,高透明度(通常达到冰种或玻璃种)是玻璃光显现的前提,光线能够穿透翡翠表面,在内部折射后再次透出,形成“亮但不刺眼”的视觉效果,更重要的是“后天包浆”的作用:老翡翠在长期佩戴或存放过程中,人体分泌的油脂、汗液中的有机物,以及环境中的氧气、水分会缓慢渗透到翡翠表面的微小孔隙中,与硬玉发生微化学反应,形成一层厚度适中、结构稳定的“包浆层”,这层包浆并非覆盖在表面的涂层,而是与翡翠表层分子结构融合,使得光线照射时,既有玻璃般的清透反射,又有油脂般的柔和漫反射,最终呈现出“莹润如凝脂,清透若玻璃”的独特光泽,值得注意的是,这种玻璃光与翡翠的“种水”密切相关,但并非所有高种水翡翠都能形成玻璃光——还需要岁月的沉淀,清代至民国的高种水老翡翠,因流传时间长、包浆充分,才最易展现玻璃光魅力。

鉴别老翡翠玻璃光,需从光泽、表面、透光、声音等多维度综合判断,其核心特征可概括为“莹润内敛,清透柔和”:视觉上,玻璃光的光泽如同一层薄薄的玻璃膜覆盖在翡翠表面,既有玻璃的明亮感,又因包浆的存在显得温润不刺眼,转动翡翠时,光泽会随着角度变化而流动,呈现出“灵动感”,表面状态下,老翡翠玻璃光的表面通常光滑细腻,无现代抛光常见的“橘皮效应”(硬玉矿物颗粒凸凹形成的凹凸感),也强酸处理翡翠的“酸蚀纹”(网格状裂纹),而是自然形成的“宝光”,用高倍放大镜观察,可见细微的摩擦痕迹,这是百年佩戴的见证,透光表现上,玻璃光翡翠透光性好,但光线穿透时不会像新翡翠那样“锋利”,而是呈现“柔光”效果,边缘轮廓模糊,内部纹理清晰可见,声音方面,轻轻敲击老翡翠玻璃光制品,声音清脆悠扬,余音绕梁,而B货翡翠因结构被破坏,声音沉闷短促,为更直观区分,可通过下表对比老翡翠玻璃光与其他翡翠光泽的特征:

| 特征维度 | 老翡翠玻璃光 | 新翡翠抛光光泽 | B货翡翠处理光泽 |

|---|---|---|---|

| 光泽质感 | 莹润内敛,玻璃感与油脂感结合,有岁月流动感 | 明亮刺眼,玻璃感强但缺乏温润感 | 呆板浮夸,光泽浮于表面,有“贼光”感 |

| 表面状态 | 光滑细腻,有细微摩擦痕迹,无酸蚀纹 | 可能有橘皮效应,抛光痕迹均匀 | 有明显酸蚀纹或注胶痕迹,表面不自然 |

| 透光表现 | 柔光效果,光线透出柔和,边缘模糊 | 光线透出“锋利”,边缘清晰 | 透光性差,或有“棉絮状”杂乱反光 |

| 声音特征 | 清脆悠扬,余音较长 | 清脆但余音短促 | 沉闷浑浊,无余音 |

| 市场价值 | 稀缺性高,收藏价值大,价格昂贵 | 常见,价格亲民 | 价值较低,多为仿品或处理品 |

老翡翠玻璃光因其稀缺性、历史文化价值与独特审美,在收藏市场备受追捧,清代至民国的高品质老翡翠本就存世量有限,历经百年战乱与流传,能保存完好的玻璃光作品更是凤毛麟角,从文化价值看,老翡翠是清代社会生活的缩影,宫廷翡翠代表着皇权与工艺巅峰,民间翡翠则反映了民俗审美,玻璃光作为老翡翠的“品质勋章”,承载着特定历史时期的工艺水准与审美偏好,从审美价值看,玻璃光的“温润内敛”符合中国传统“中庸”美学,与现代社会追求的“张扬亮丽”形成对比,成为藏家追捧的“复古风”,在拍卖市场上,老翡翠玻璃光作品屡创高价:2017年,一件清代老翡翠玻璃光手镯以2875万元成交;2020年,一枚民国玻璃光翡翠戒指以1265万元成交,这些案例印证了老翡翠玻璃光在收藏领域的硬通货地位。

老翡翠玻璃光历经岁月沉淀,质地虽坚硬,但表面包浆层娇贵,需精心保养,避免碰撞与硬物刮擦,玻璃光的包浆层一旦受损,难以修复,存放时应单独放置于软布或首饰盒内,避免与其他饰品摩擦,远离化学品,香水、化妆品、洗涤剂等含化学成分的物质会腐蚀包浆层,导致光泽暗淡,佩戴前应确保化妆品完全干透,避免高温与暴晒,高温会使翡翠内部结构膨胀,可能导致包浆层开裂,也不宜长时间暴晒,以免加速氧化变色,定期清洁,用柔软的羊绒布蘸取少量清水轻轻擦拭表面,去除灰尘与污渍,切忌用超声波清洗或浸泡在水中,以免破坏包浆,对于长期存放的老翡翠,可每隔半年取出佩戴一次,让人体油脂滋养包浆,保持光泽活性。

FAQs:

-

老翡翠玻璃光与翡翠的“起荧”“起胶”有什么区别?

老翡翠玻璃光、起荧、起胶都是高品质翡翠的光学表现,但侧重点不同,起荧是指翡翠颗粒细腻到极致(通常达到玻璃种),在光线照射下,边缘出现柔和的荧光感,如同月光般朦胧,是“种老水足”的直观体现,侧重于内部光感的散发;起胶则是翡翠晶体排列有序,视觉上呈现如胶水般黏稠的光泽,转动时质感厚重,多见于冰种或糯种翡翠,侧重于表面质感的呈现;而玻璃光是岁月包浆与翡翠先天光泽的结合,既有起荧的莹润感,又有起胶的细腻度,更强调“表面光泽的温润内敛”,是“先天材质+后天包浆”的综合结果,通常出现在高种水且流传时间长的老翡翠上。 -

如何辨别老翡翠玻璃光与人工处理的“做旧”玻璃光?

人工“做旧”玻璃光是通过化学方法或物理摩擦模仿老翡翠的包浆效果,但可通过以下细节辨别:一是表面痕迹,做旧翡翠的“包浆”浮于表面,用放大镜观察可见明显的摩擦纹路或酸蚀痕迹,而老翡翠玻璃光的包浆深入肌理,痕迹自然柔和;二是光泽层次,做旧玻璃光只有单一的光泽感,缺乏老翡翠“灵动感”,转动时光泽变化生硬,而老翡翠玻璃光会随角度变化呈现“流动感”;三是颜色与包浆关系,做旧翡翠的颜色常与“包浆”层分离,颜色浮于表面,而老翡翠的颜色与包浆层融合,自然渗透,形成“一气呵成”的质感;四是声音,做旧翡翠因结构被破坏或填充物影响,敲击声音沉闷,而老翡翠玻璃光声音清脆悠扬。