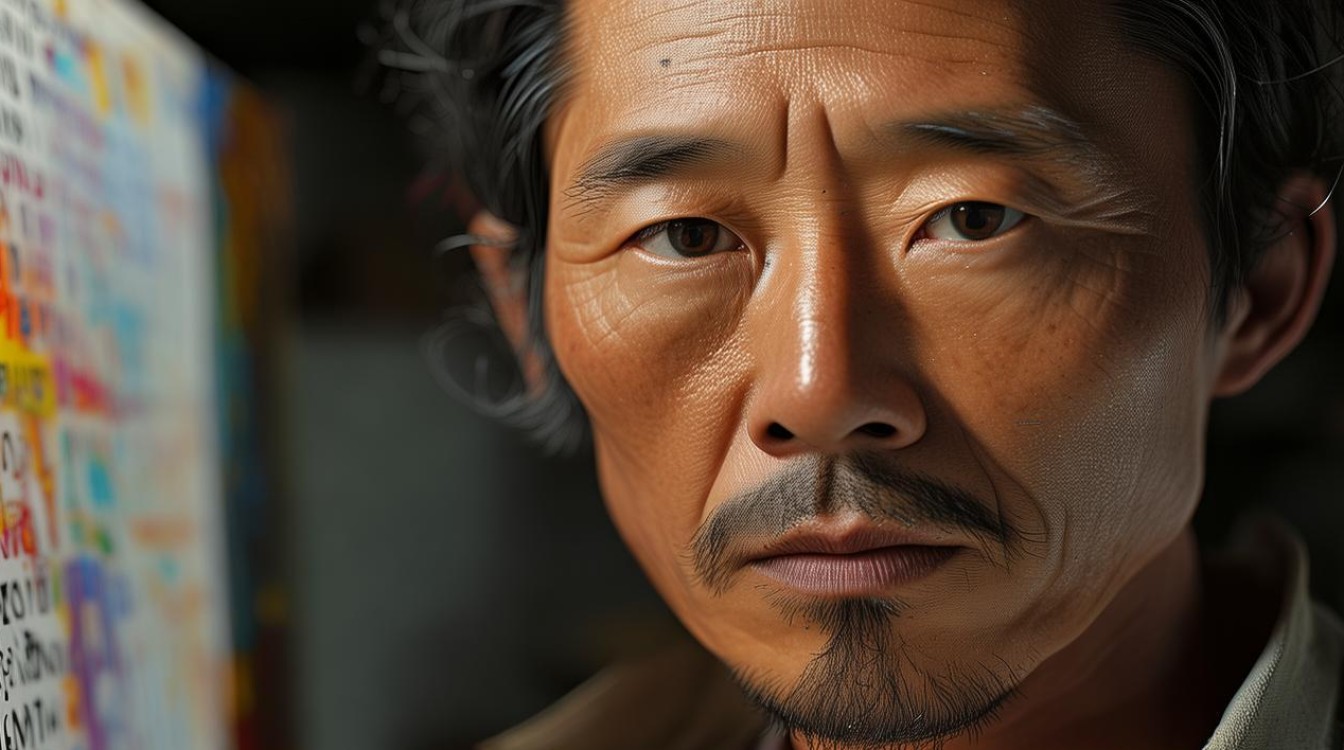

外国画家吕东(L Dong)是20世纪中叶活跃于欧洲画坛的重要艺术家,以其独特的融合主义风格和对色彩与情感的深刻表达,在国际艺术界占据了一席之地,他出生于1935年的法国南部小镇阿维尼翁,自幼受到普罗旺斯地区浓郁的艺术氛围熏陶,青年时期赴巴黎国立高等美术学院深造,师从著名画家让·勒菲弗尔和费尔南德·莱热,艺术生涯横跨写实主义、表现主义与抽象艺术的边界,最终形成了兼具古典根基与现代精神的个人语言。

生平与艺术探索

吕东的艺术成长轨迹与20世纪欧洲的社会文化变革紧密相连,童年时期,阿维尼翁的古老建筑、南法特有的光影变化以及当地民间艺术,成为他视觉记忆的底色,他在巴黎求学期间,正值战后艺术思潮涌动时期,既沉浸于古典绘画的技法训练,也对毕加索的立体主义、马蒂斯的表现主义充满好奇,1950年代末,他游历西班牙,在普拉多博物馆研究委拉斯开兹和戈雅的作品,对光影与情绪的捕捉有了新的领悟;1960年代初,他移居意大利,受威尼斯画派色彩与佛罗伦萨素描传统的影响,逐渐在写实与表现之间找到平衡。

1970年代是吕东艺术风格成熟的关键期,他摒弃了早期的具象模仿,转向对“内在真实”的探索,通过夸张的色彩对比、奔放的笔触和象征性构图,表达对生命、自然与人类情感的思考,这一时期的作品多以人物肖像和风景为主,如《老吉他手》(1975)中,扭曲的形体与浓烈的色彩将人物的孤独感具象化;《橄榄园的午后》(1978)则用金黄与深绿的碰撞,传递出普罗旺斯土地的炽热生命力,1980年代后,他的语言进一步简化,趋向抽象,但始终保留着可辨识的情感符号,如圆形(象征生命循环)、直线(象征理性与秩序)等,形成“抽象中的具象,具象中的抽象”的独特面貌。

艺术风格与技法特点

吕东的艺术风格以“色彩的情感张力”和“动态的笔触结构”为核心,融合了古典油画的厚重与现代绘画的即兴,他对色彩的运用突破了传统的写实逻辑,更强调主观情绪的表达:在表现欢愉时,他会使用高饱和度的互补色(如橙与蓝、红与绿);而在传递忧郁或沉重时,则倾向低沉的灰调与单色渐变,其笔触兼具油画的堆叠质感与水彩的流动性,既有刀刮斧凿的力度,也有晕染渗透的细腻,形成“粗中有细、动中有静”的视觉节奏。

在题材选择上,吕东始终关注“人”与“自然”的关系,早期作品聚焦普通人的生存状态,后期则转向对宇宙与生命的哲学思考,他的构图常打破传统透视法则,通过多视角重叠、空间压缩等方式,创造出超现实的氛围,如《星空下的对话》(1985)中,人物与星空融为一体,暗示个体与宇宙的共鸣。

以下是吕东艺术风格的核心特征归纳:

| 风格维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 色彩语言 | 高饱和度互补色表达强烈情感,低沉灰调传递忧郁;冷暖对比营造空间层次与情绪张力。 |

| 笔触技法 | 油画堆叠与水彩晕染结合,刀刮、拍打、点染等技法形成粗犷与细腻的统一。 |

| 构图特征 | 打破传统透视,多视角重叠,空间压缩,超现实与象征性元素并存。 |

| 主题表达 | 关注人的生存状态、自然与宇宙的关系,通过抽象符号传递生命哲学与情感体验。 |

代表作品与艺术影响

吕东的代表作品贯穿其艺术生涯,折射出风格演变的轨迹。《塞纳河畔的晨雾》(1962)是其写实主义向表现主义过渡的标志,以朦胧的光影与流动的笔触捕捉晨雾中的河岸,模糊了具象与抽象的边界;《老吉他手》(1975)则通过人物变形与浓烈色彩,将音乐的情感转化为视觉冲击,成为其表现主义时期的代表作;《无题(圆与线)》(1990)是其抽象风格的巅峰,以圆形的律动与直线的冲突,探讨生命的矛盾与和谐。

吕东的艺术影响不仅体现在作品本身,更在于他对后辈艺术家的启发,他曾在巴黎、巴塞罗那等地开设工作室,培养了众多融合不同艺术语言的年轻画家,他的“情感优先于形式”的创作理念,影响了20世纪末欧洲的新表现主义浪潮,他的作品被巴黎现代艺术博物馆、纽约古根海姆美术馆、泰特现代美术馆等顶级机构收藏,成为连接古典与现代、欧洲与世界的艺术桥梁。

相关问答FAQs

Q1:吕东的艺术风格受到哪些艺术家或流派的影响?

A1:吕东的艺术风格是多元文化融合的结果,早期受古典主义大师委拉斯开兹、伦勃朗的光影技法影响,奠定了扎实的造型基础;求学期间深受毕加索立体主义的多视角思维和马蒂斯表现主义的色彩解放启发;游历西班牙时,戈雅作品中的人文关怀与戏剧性情绪进一步强化了他对“内在真实”的追求;他亦受到中国宋代山水画“写意”精神的影响,在抽象作品中融入留白与气韵,形成了独特的“东西方融合”特质。

Q2:吕东的作品在艺术市场上的表现如何?其艺术价值体现在哪些方面?

A2:吕东的作品自1980年代起进入国际艺术市场,近年来随着对其艺术价值的重新认识,拍卖价格稳步上升,其代表作《橄榄园的午后》(1978)在2021年巴黎苏富比拍出高价,创其个人拍卖纪录,其艺术价值主要体现在三方面:一是技法上的创新,融合古典油画与现代绘画语言,拓展了视觉表现的可能性;二是情感表达的深度,通过色彩与符号传递普世的生命体验,引发跨文化共鸣;三是历史地位,作为战后欧洲艺术转型期的关键人物,其作品见证了艺术从现代主义到后现代主义的演变,具有重要的文献意义。