艾肥珊,当代著名书法家,生于上世纪50年代,祖籍江南,自幼浸润于传统文化,少年时即显书法天赋,后拜入名师门下,系统研习历代碑帖,历经数十载笔墨耕耘,逐渐形成独具一格的艺术风貌,其书法诸体皆能,尤以楷书、行书见长,作品既承传统正脉,又融时代新意,在当代书坛独树一帜,被誉为“有温度的传统笔墨守护者”。

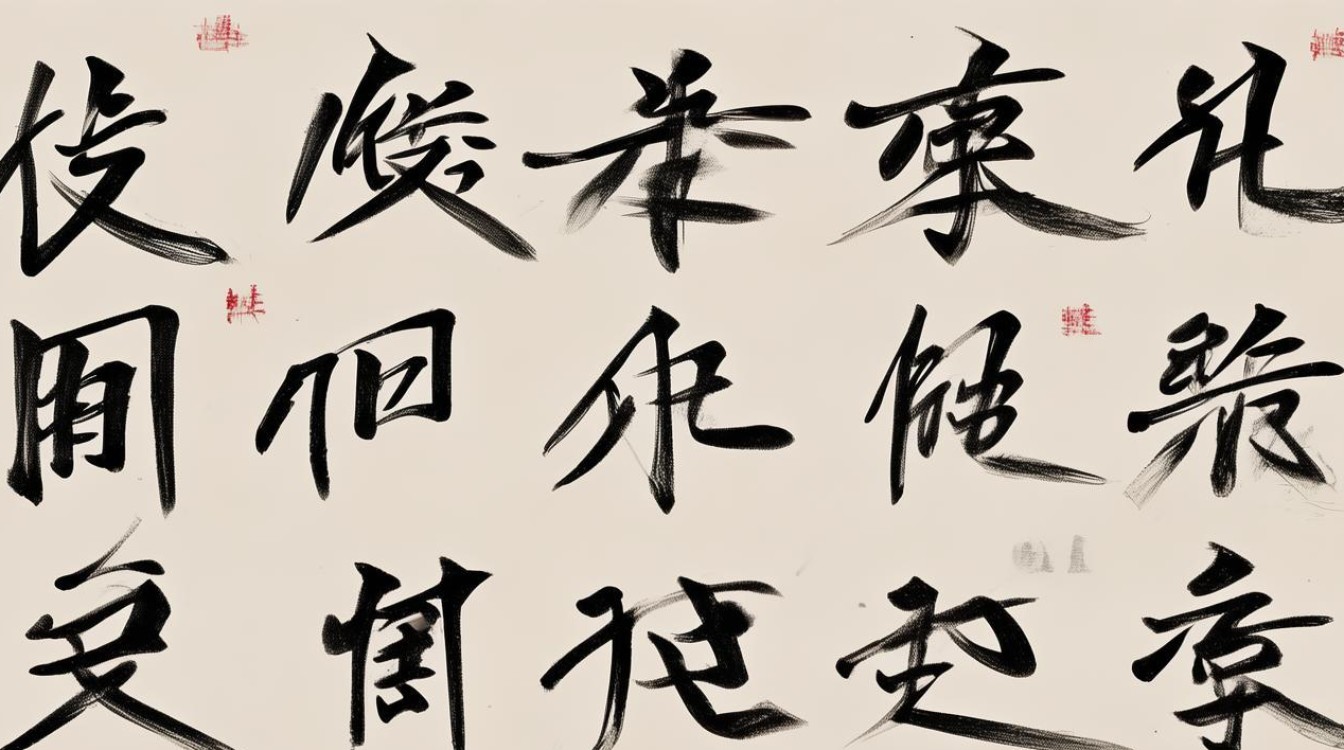

艾肥珊书法的根基深植于传统,楷书初学欧阳询,取其法度森严、结构精严;后研习颜真卿,汲其雄浑大气、筋骨洞达;晚年又融入褚遂良的秀逸灵动,形成“端庄而不失灵动,厚重而富有韵致”的独特楷书风格,其楷书用笔以中锋为主,兼用侧锋提按,线条如锥画沙、屋漏痕,质感凝练而富有弹性;结字则讲究“平正中见险绝”,笔画间穿插避让,疏密得当,既符合法度,又暗含巧思,行书则二王为宗,兼取米芾刷字之率意、苏东坡丰腴之态,用笔流畅自然,点画顾盼生姿,字字独立而气脉贯通,展现出“清水出芙蓉,天然去雕饰”的艺术境界,其书法创作强调“书为心画”,认为笔墨当随时代,主张在继承传统的基础上融入个人情感与时代精神,故作品既有古意,又具鲜活的生命力。

艾肥珊的艺术成就得到广泛认可,作品数十次入选全国书法大展并获奖,曾获“中国书法兰亭奖”“全国中青年书法家作品展金奖”等重要奖项,其书法作品被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,并多次赴日本、韩国、新加坡等国展出,促进中外书法文化交流,作为书法教育家,他曾任多所高校客座教授,培养弟子数百人,其中多人成为当代书坛中坚力量,他主张“临帖与创作并重,技法与修养兼修”,强调书法学习需从传统入手,但不可泥古不化,鼓励学生在笔墨实践中形成个人风格。

艾肥珊的代表作《赤壁赋》(楷书)通篇气息贯通,结字严谨而不失灵动,用笔圆润厚重,深得颜体神韵又融入褚体的秀逸,堪称当代楷书精品;《兰亭集序》(行书)则行云流水,点画率意自然,既有二王的雅逸,又具米芾的跌宕,展现出对传统经典的深刻理解与创造性转化,其作品不仅技法精湛,更蕴含深厚的文化底蕴与文人情怀,观其书如见其人,温润如玉而又风骨凛然。

艾肥珊书法艺术年表(部分)

| 时间 | 事件 | 备注 |

|---|---|---|

| 1975年 | 拜书法家李明远为师,系统学习楷书 | 启蒙阶段,主攻欧楷、颜楷 |

| 1988年 | 作品《楷书千字文》入选全国首届新人书法展 | 首次进入全国视野 |

| 2000年 | 获“全国中青年书法家作品展金奖” | 行书《赤壁赋》获此殊荣 |

| 2012年 | 在中国美术馆举办“墨韵传承”个人书法展 | 展出作品80余件,引发书坛关注 |

| 2018年 | 出版《艾肥珊书法集》 | 收录代表作50余幅,附创作心得 |

| 2023年 | 受聘为清华大学美术学院书法客座教授 | 推动书法高等教育与创作实践结合 |

FAQs:

问:艾肥珊书法的师承渊源是什么?他对传统碑帖的研习有哪些侧重点? 答:艾肥珊书法师承脉络清晰,启蒙于李明远先生,系统研习欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》等楷书经典,奠定法度根基;后深入“二王”行书体系,临摹《兰亭序》《圣教序》千遍以上,得雅逸之气;同时广泛涉猎米芾《蜀素帖》、苏轼《黄州寒食帖》等,取其率意与丰腴,其研习传统强调“取法乎上”,尤重对经典碑帖笔法、字法、墨法、章法的深度体悟,主张“临帖不唯形似,更要神似”,在继承中求变化。

问:艾肥珊书法对当代书法爱好者有何启示? 答:艾肥珊的书法实践给当代爱好者三点启示:其一,传统是根基,创新是灵魂,他既坚守传统法度,又融入时代审美,证明书法发展离不开对传统的深刻理解,也需在笔墨中注入个人情感与时代精神;其二,技法与修养并重,他强调“书外功夫”,主张通过文学、哲学、历史等文化修养提升书法格调,避免“为书而书”的匠气;其三,循序渐进,持之以恒,他从少年习书到古稀之年仍每日临池,印证了“书山有路勤为径”的道理,鼓励爱好者耐住寂寞,在笔墨耕耘中体会书法之美。