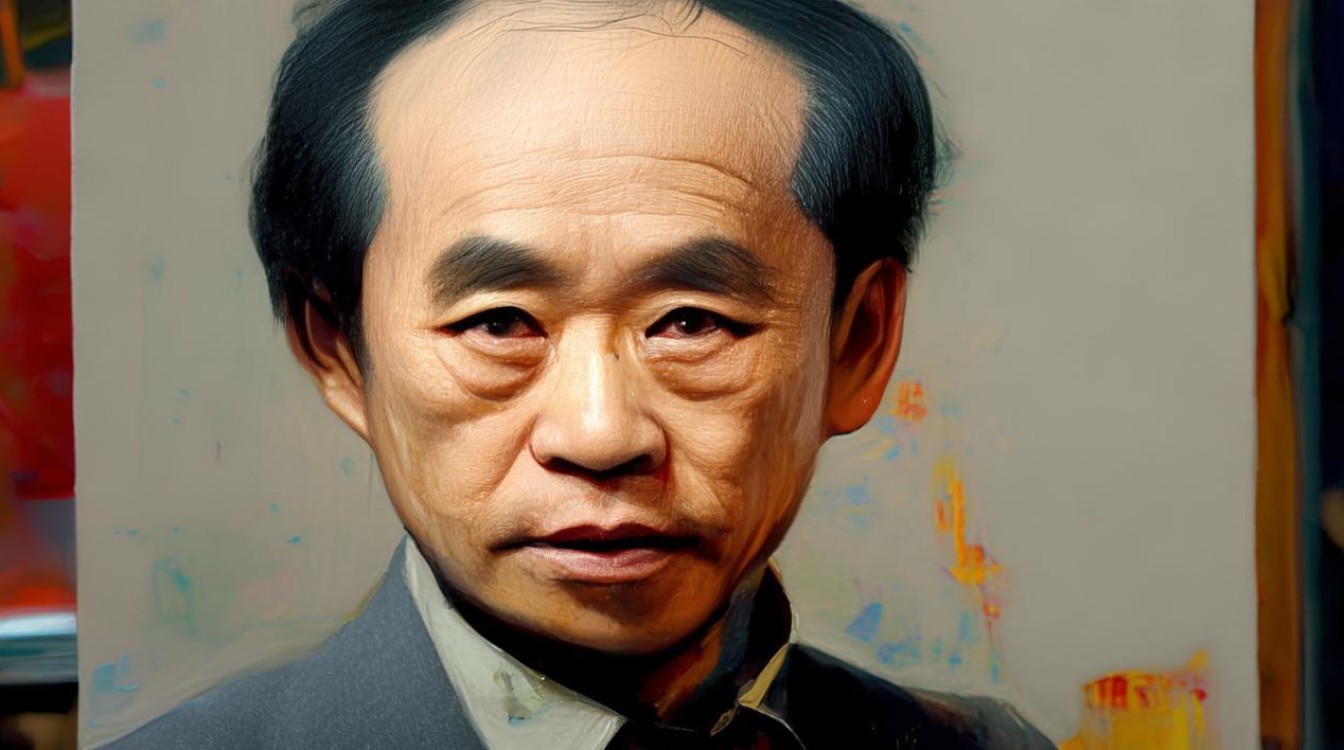

李国兴是中国当代油画领域颇具影响力的艺术家,以其独特的艺术语言和深刻的人文关怀在画坛独树一帜,1955年出生于浙江杭州的他,自幼浸润于江南水乡的温婉与诗意,这份地域文化基因成为他艺术创作的重要底色,青年时期,他考入中国美术学院油画系,师从全山石、肖峰等油画名家,系统接受了学院派写实训练,打下了坚实的造型与色彩功底,80年代,他赴欧洲游学,遍访卢浮宫、乌菲齐美术馆等艺术殿堂,深入研究印象派、后印象派及表现主义绘画,尤其对梵高的笔触张力、莫奈的光色运用深有感悟,这段经历让他意识到,油画不仅是技法的展现,更是情感与精神的载体,也为他日后融合中西方艺术元素埋下伏笔。

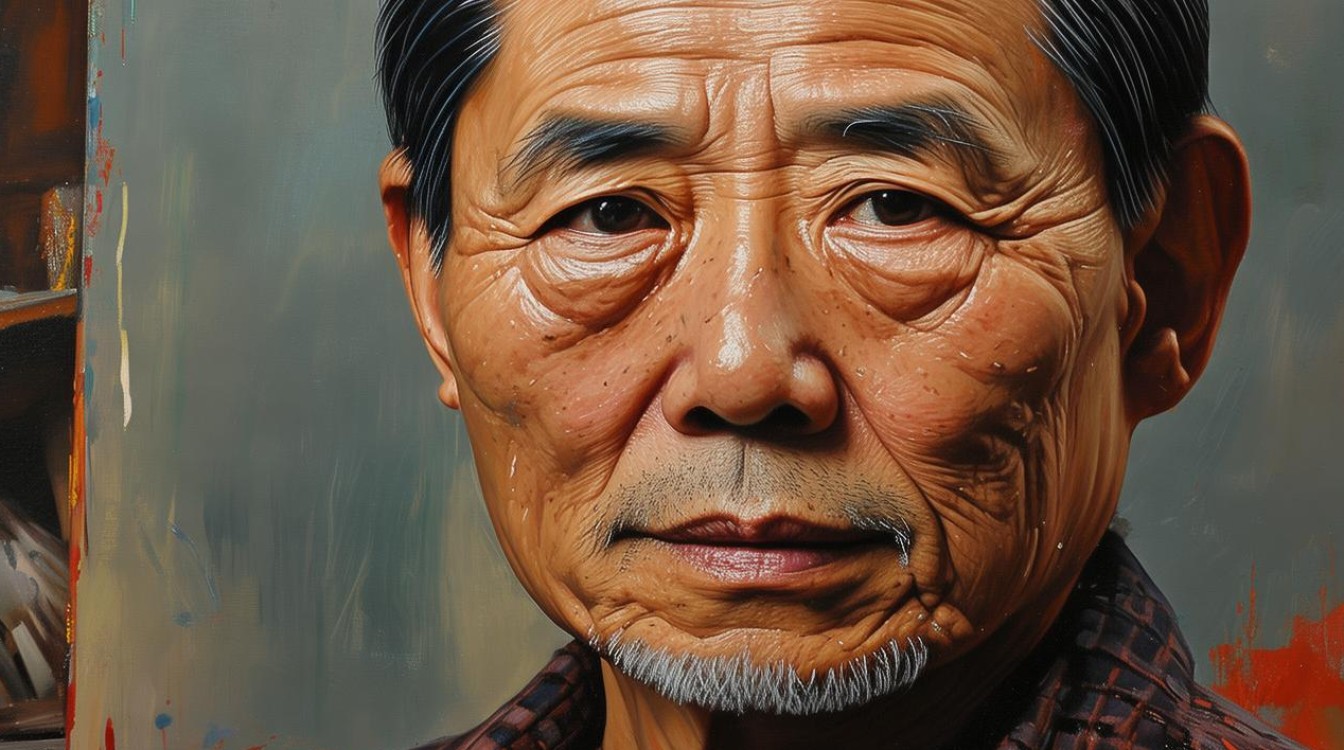

李国兴的艺术风格以“写意性油画”为核心,突破了传统写实与抽象的二元对立,他的作品常以江南风景、市井生活、静物花卉为题材,既保留了对客观物象的敏锐观察,又融入了中国传统美学的“意境”追求,在色彩运用上,他擅长用厚重的笔触与明快的色块构建画面,冷暖色调的碰撞与过渡营造出强烈的视觉冲击力,如《江南暮色》中青灰、赭石与湖蓝的交融,既捕捉了黄昏时分的朦胧光影,又传递出水乡特有的静谧与诗意,在笔触处理上,他既有古典油画的细腻肌理,又有写意画的率性挥洒,静物画《陶罐与野菊》中,陶罐的粗糙质感与花瓣的轻盈形成对比,笔触时而凝重时而飘逸,赋予日常物件以生命温度,他的风景画则常以“留白”手法营造空间感,远山如黛,近水含烟,虚实相生间充满东方哲学的韵味。

作为艺术家,李国兴始终保持着对现实的观照与对传统的反思,90年代起,他多次深入江南古镇、乡村采风,创作了《老街记忆》《水乡晨雾》等系列作品,通过斑驳的墙面、蜿蜒的石板路、晾晒的衣物等细节,再现了正在消逝的市井生活,引发人们对文化传承的思考,他的作品不仅在国内屡获殊荣,如“中国油画展”优秀奖、“江南油画展”金奖等,还被中国美术馆、上海美术馆等机构收藏,并多次赴法国、意大利、日本等国展出,成为中西方艺术交流的重要纽带,他还长期担任中国美术学院客座教授,通过教学与实践结合,培养了众多青年艺术家,推动了中国油画地域性发展。

以下是李国兴艺术生涯的关键节点概览:

| 时间节点 | 事件概要 |

|---|---|

| 1955年 | 出生于浙江杭州,自幼受江南文化熏陶 |

| 1978-1982年 | 就读于中国美术学院油画系,师从全山石、肖峰等 |

| 1985-1987年 | 赴欧洲游学,研究印象派与表现主义绘画 |

| 1990年 | 首次个人油画展在杭州举办,引发关注 |

| 1998年 | 作品《江南暮色》获“中国油画展”优秀奖 |

| 2005年 | 创作《老街记忆》系列,确立“写意性油画”风格 |

| 2010年至今 | 担任中国美术学院客座教授,策划多项地域性油画展览 |

相关问答FAQs

问:李国兴的油画风格是如何融合中西方艺术元素的?

答:李国兴的融合体现在三个层面:一是技法上,他将学院派写实造型与印象派的光色表现结合,同时融入中国画的“写意”笔法,如用刮刀、画笔制造肌理,模拟水墨的浓淡干湿;二是意境上,他借鉴中国古典诗词的“留白”“虚实”理念,在油画中营造空灵悠远的氛围,如《水乡晨雾》中远山与雾气的处理;三是题材上,他聚焦江南风物,将西方油画的叙事性与中国传统文化的象征意义结合,使作品既有油画的厚重感,又有东方诗意的轻盈。

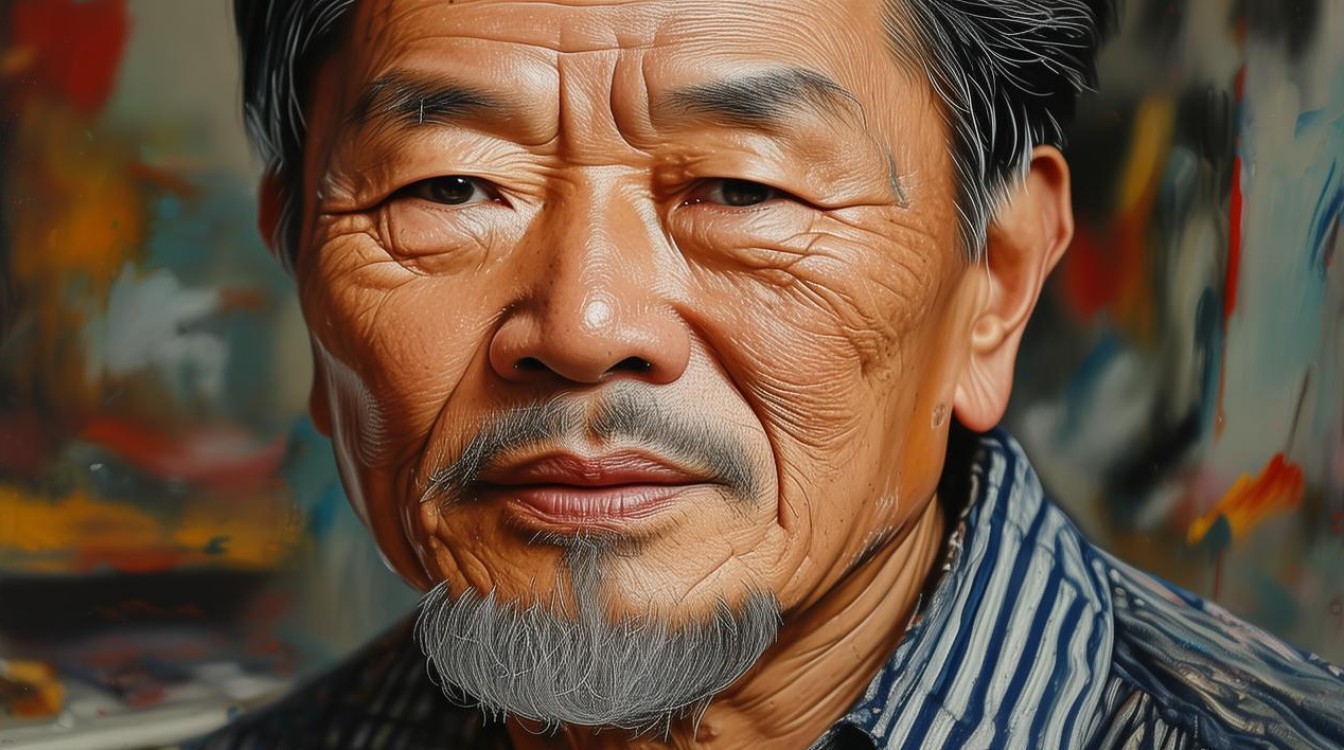

问:他的作品为何常以江南为主题?这背后有何深层含义?

答:江南不仅是他的故乡,更是他精神世界的“原乡”,江南水乡的温婉、湿润、富有历史感的特质,与他对“诗意生活”的追求高度契合,他通过描绘江南的烟雨、老街、市井生活,一方面是对传统文化的记录与致敬,另一方面是对现代化进程中逐渐消逝的田园牧歌式生活的挽留,在这些作品中,他试图在平凡中挖掘永恒,用画笔留住一座城市的记忆与温度,让观众在画面中感受到对根的追寻与对生活的热爱。