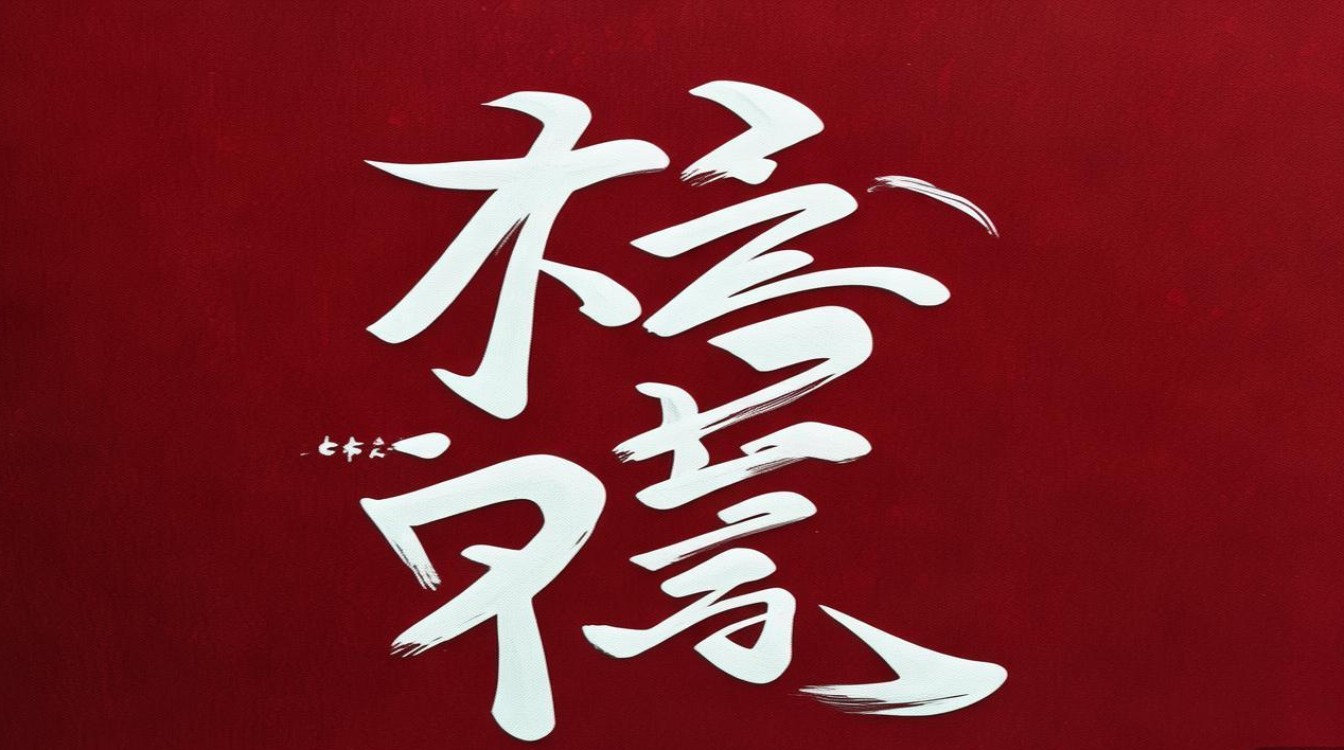

“馐”字在书法中不仅是汉字书写的对象,更承载着饮食文化与笔墨艺术的交融,其字形结构独特,文化内涵丰富,历代书家通过笔墨变化,赋予这个与“美食”相关的文字以视觉美感与精神意蕴。

从字形演变看,“馐”为形声字,从“食”,从“羞”。“食”为形旁,表意与饮食相关;“羞”为声旁,兼表意,甲骨文中,“食”作“”,象形为盛有食物的器皿,下部为“皿”,上部为食物;“羞”初作“”,象手持羊形,表示进献的美食,后引申为“进献”“珍馐”,小篆阶段,“馐”字写作“”,左“食”右“羞”,结构趋于规整,隶变后楷书定型为“馐”,左窄右宽,“食”旁末笔为点,“羞”上“羊”下“丑”,笔画分布匀称,体现了汉字“因义立形”的造字逻辑,这种结构特点为书法创作提供了丰富的笔画组合与空间布局可能。

在书法技法层面,“馐”字的书写需兼顾形与神,楷书中,“食”旁需注意撇画短促有力,竖画挺直,点画呼应,体现“食”的实在感;“羞”部“羊”字头两点要顾盼生姿,如羊角之灵动,“丑”部横画平稳,竖画内收,整体右部需舒展而不松散,避免因笔画繁复而显臃肿,王羲之《乐毅论》中楷书笔法温润,“馐”字若融入其中,当以“秀骨清相”示人,笔画提按分明,结构疏密有致;颜真卿楷书雄浑厚重,“馐”字则可强调“食”旁的厚重感与“羞”部的开阔,形成外密内疏的张力,行书中,“馐”字的连笔需自然流畅,“食”旁末笔与“羞”首笔可顺势带过,如“羊”字头两点可连带为撇折,既简化笔画又不失辨识度,苏轼《黄州寒食帖》的丰腴跌宕若用于“馐”,当以“墨猪”之笔表现“美食”的丰腴感,笔画间萦绕书家的闲适与旷达,草书中,“馐”字可进一步简化,“食”旁缩为短撇与两点,“羞”部“羊”作“丷”,“丑”连笔为曲线,怀素《自叙帖》的狂放不羁若用于“馐”,当以“飞白”笔法表现“珍馐”的精致与飘逸,笔画如行云流水,传达出对美食的热爱与艺术的激情。

历代书家作品中,“馐”字虽不常见,但偶有出现则别具深意,明代文徵明行书《琵琶行》中,“馐”字以温润笔法书写,“食”旁圆润如珠,“羞”部舒展如翼,与其“书风秀劲”高度契合,暗合“珍馐”的精致;清代傅山草书“馐”字则用笔老辣,结构欹侧,体现其“宁拙毋巧”的书学主张,将“美食”之“馐”升华为对质朴生活的追求,在书法创作中,“馐”字常与“馔”“膳”等字组合成联,如“珍馐美酒”“玉馔金馐”,书家通过大小、粗细、墨色的变化,强化饮食文化的视觉冲击,如“珍馐”二字,“珍”字左窄右宽,“馐”字笔画繁密,可形成疏密对比,墨色由浓至淡,如品味美食般层次分明。

“馐”字的文化内涵亦在书法中得到延伸,古代“羞”通“馐”,祭祀时“荐羞”(进献美食)是重要礼仪,书法中的“馐”字便隐含对祖先的敬畏与对自然的感恩;文人雅集“品馐赋诗”,书法记录下“玉盘珍羞直万钱”的豪情与“寒素清白浊如泥”的雅趣,笔墨间流淌着饮食与文化的交融,当代书法创作中,“馐”字更被赋予新意,书家以现代审美重构传统字形,如将“食”旁变形为餐具轮廓,“羞”部融入食材纹理,使书法成为连接传统饮食文化与现代视觉艺术的桥梁。

| 时期 | 书家 | 书风特点 | “馐”字书写表现 | 代表作品/风格举例 |

|---|---|---|---|---|

| 魏晋 | 王羲之 | 飘逸俊逸,笔法精到 | 笔画提按分明,结构疏朗,如“秀骨清相” | 《乐毅论》(楷书)、《兰亭序》(行书) |

| 唐代 | 颜真卿 | 雄浑厚重,气势磅礴 | 强调“食”旁厚重感,“羞”部开阔,外密内疏 | 《多宝塔碑》(楷书)、《祭侄文稿》(行书) |

| 宋代 | 苏轼 | 丰腴跌宕,天真烂漫 | 笔画丰腴如“墨猪”,连笔自然,体现闲适 | 《黄州寒食帖》(行书)、《赤壁赋》(楷书) |

| 明代 | 文徵明 | 秀劲清丽,结构严谨 | “食”旁圆润,“羞”部舒展,温润典雅 | 《琵琶行》(行书)、《草书诗卷》(草书) |

| 清代 | 傅山 | 老辣狂放,宁拙毋巧 | 结构欹侧,用笔苍劲,体现质朴追求 | 《草书立轴》(草书)、《霜红龛集》(题跋) |

FAQs

Q1:“馐”字在书法创作中如何通过笔画变化体现“美食”的意境?

A1:书家可通过“肥”“瘦”“润”“枯”的笔法呼应“美食”的质感,如表现“珍馐”的丰腴,可用丰腴的笔画(如苏轼的“墨猪”笔法),横画粗重、竖画饱满,如盘中堆叠的美食;表现“清馔”的雅致,则用瘦劲的笔法,笔画细劲、结构疏朗,如清汤挂面的清爽;墨色上,浓墨显“馐”之厚重,淡墨示“馐”之轻盈,枯笔拟“馐”之酥脆,整体形成“色香味”与“笔墨韵”的通感联想。

Q2:为什么“馐”字在古代书法作品中出现频率较低?是否影响其在书法中的表现力?

A2:“馐”字出现频率较低,主要因古代书法内容以经典文献、诗词歌赋为主,“馐”作为饮食用字,在文人日常书写中应用场景有限,多见于食谱、题跋或文人雅集记录,但这并不影响其表现力:正因稀有,书家在书写时更注重“以少胜多”,通过独特的字形结构与文化内涵,赋予其更深沉的艺术表达,如傅山草书“馐”字,虽仅一字,却以狂放笔法凝聚对质朴生活的追求,反而比高频字更具视觉张力与文化象征意义。