孙富山书法艺术植根于深厚的传统土壤,在帖学与碑学的融合中形成了独特的个人风貌,作为当代颇具影响力的书法家,其作品既承袭了古典书法的笔墨精神,又注入了时代审美的鲜活气息,展现出“守正创新”的艺术追求。

孙富山的书法之路始于家学启蒙,幼年临习欧阳询《九成宫》,打下坚实的楷书基础,青年时期遍临魏碑《张猛龙碑》《龙门二十品》,碑学的雄强方笔与帖学的温润笔法在其早期作品中已见端倪,中年以后,他转益多师,于王羲之《兰亭序》的空灵、苏轼《黄州寒食帖》的沉郁、米芾《蜀素帖》的跌宕中汲取养分,逐渐形成“以碑为骨、以帖为韵”的艺术主张,其书法五体皆能,尤以行草见长,作品多次入选全国书法篆刻展,并被多家美术馆、博物馆收藏,堪称当代书法“传承派”的代表人物之一。

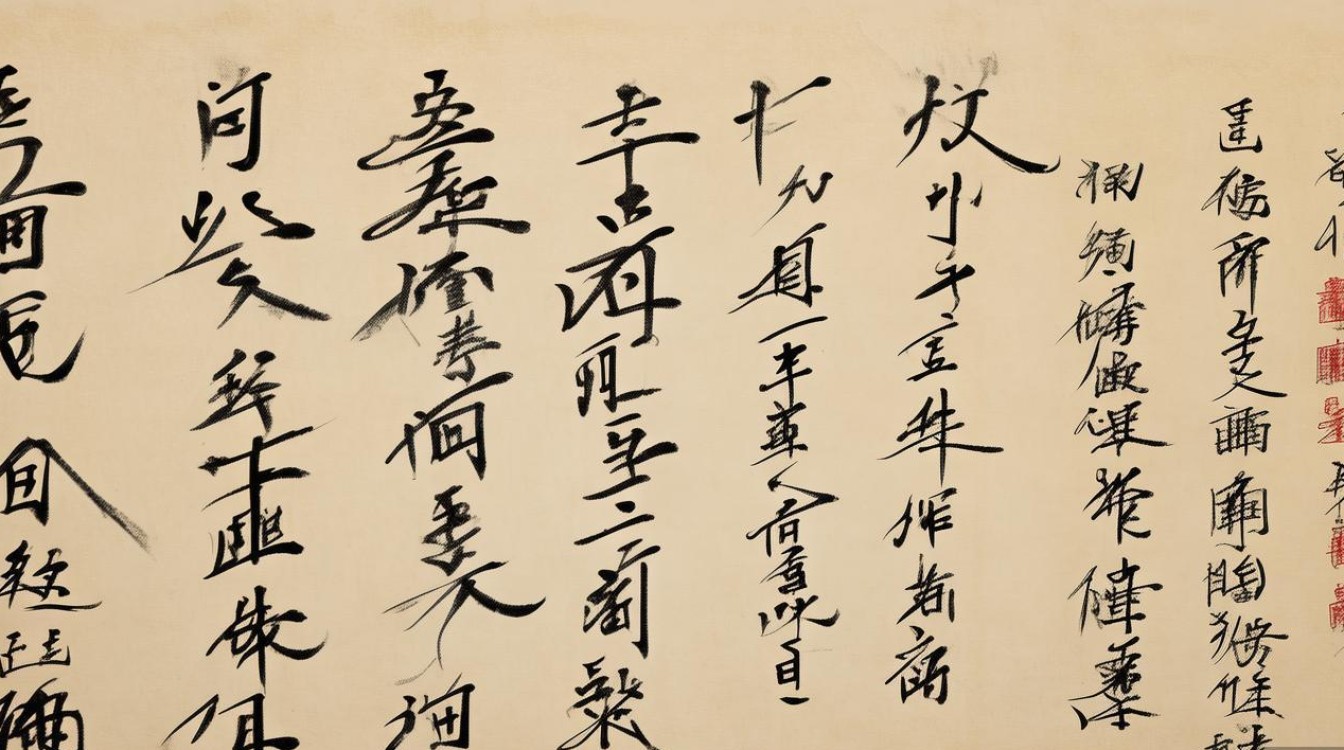

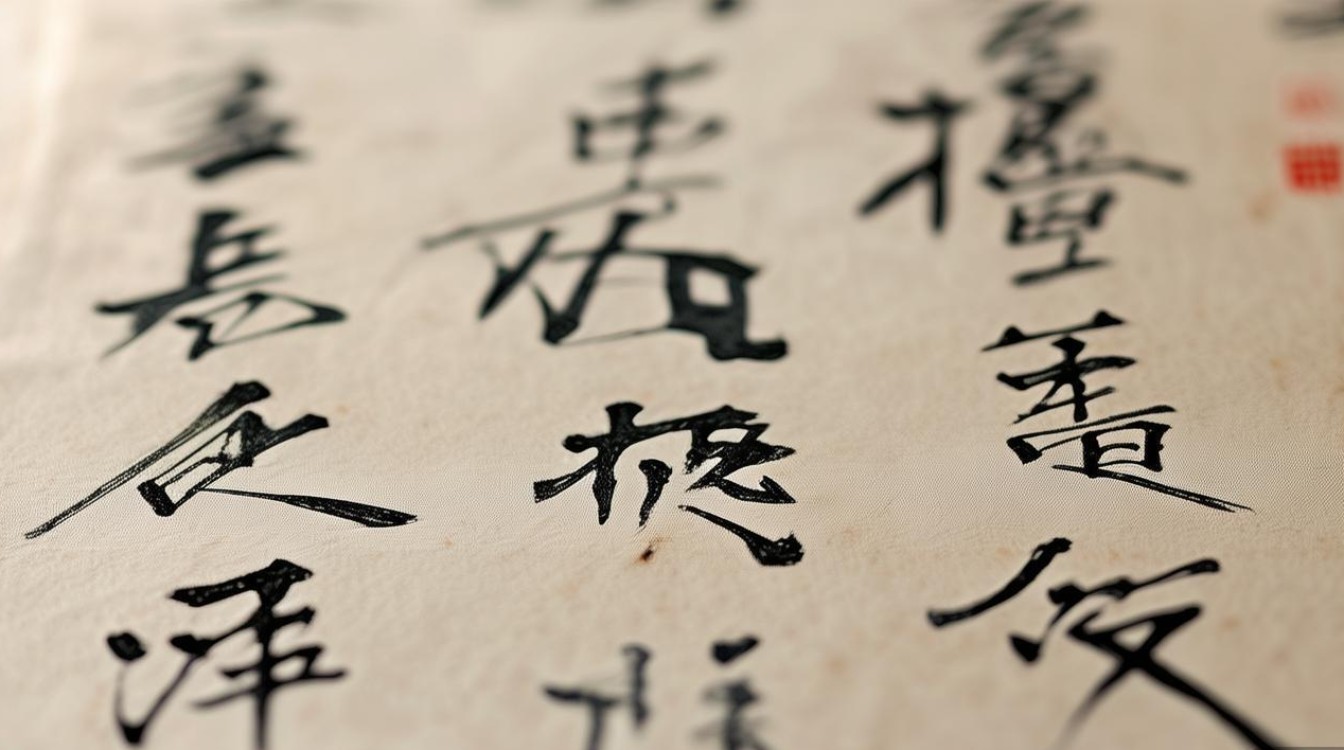

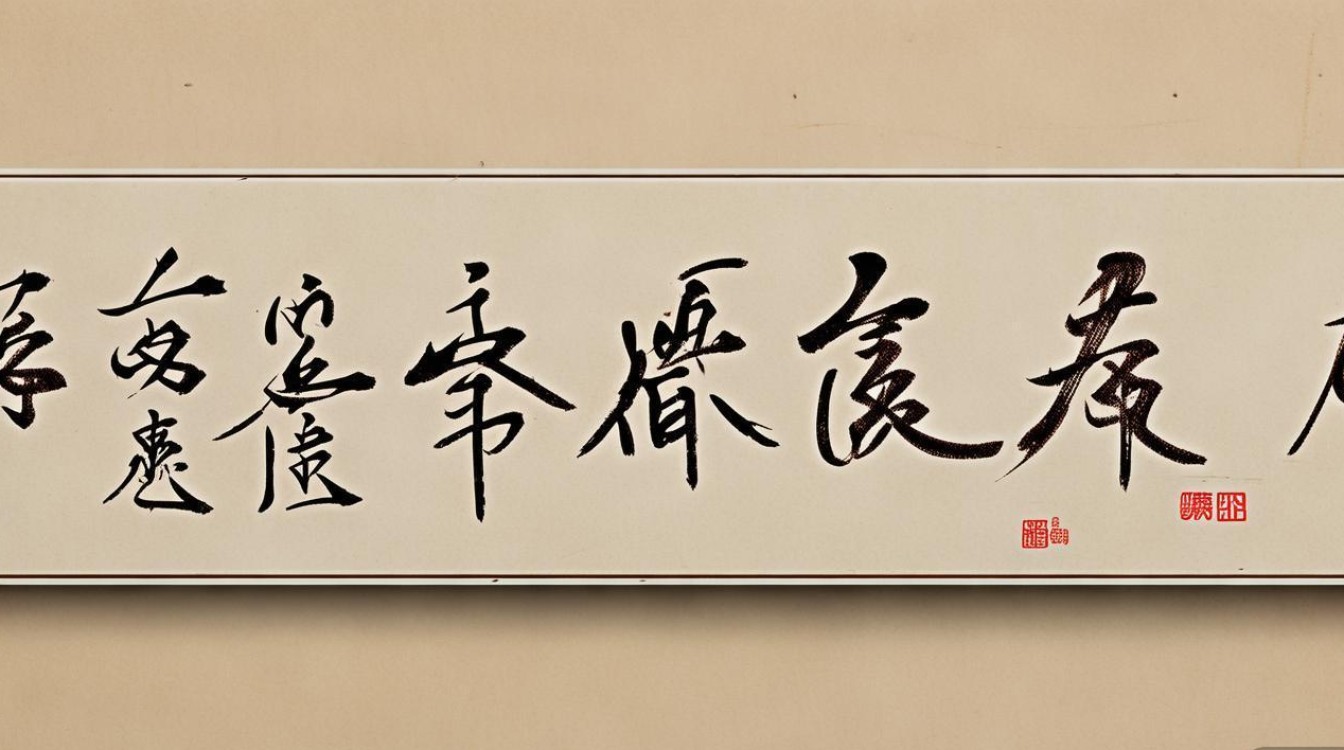

在艺术风格上,孙富山书法呈现出“雄强而不失秀逸,灵动而不失厚重”的审美特质,其笔法以中锋为主,辅以侧锋取势,方圆兼备,刚柔相济,书写时提按分明,使转自如,既见碑刻的斩钉截铁,又有帖学的行云流水,结体上,他打破常规,将楷书的端庄、隶书的扁方、草书的欹侧巧妙融合,字形或大或小,或正或欹,于变化中求统一,形成“险中求稳、奇中寓正”的独特章法,墨法上,他善用浓淡干湿的变化,浓墨如高山坠石,沉雄劲健;淡墨如轻云出岫,空灵飘逸;枯笔则如万岁枯藤,苍劲老辣,使作品呈现出丰富的层次感和节奏感,其行草作品《滕王阁序》长卷,单字错落有致,行气贯通,墨色由浓转淡再复浓,如江河奔流,一气呵成,既有传统法度,又具时代气息,堪称其代表作。

孙富山的书法成就不仅在于创作实践,更在于他对书法理论的深刻思考,他提出“书法三境”说:“一曰技法之境,笔精墨妙,形质兼备;二曰意境之境,书为心画,抒情达意;三曰境界之境,人书合一,大道至简。”这一理论体系影响了一批青年书法家,在教学实践中,他强调“临帖是基础,创作是升华”,主张“先与古人合,再与古人离”,鼓励学书者在继承传统的基础上形成个人风格,其书法工作室培养的数十位学员已在省级以上书法展中崭露头角,为书法艺术的传承与发展注入了新鲜血液。

为更直观展示孙富山书法的艺术特点,可从以下维度进行分析:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋为主,方圆并用,提按转折富有节奏感 | 《兰亭集句》《赤壁赋》 |

| 结体 | 疏密有致,正欹相生,字形大小参差变化 | 《心经》《千字文》 |

| 墨法 | 浓淡干湿互生,枯润相济,层次丰富 | 《草书唐诗四首》 |

| 章法 | 行气贯通,虚实相映,整体布局疏朗有致 | 《行书册页》《长卷系列》 |

| 意境 | 恬淡自然,书文相融,兼具文人气与金石气 | 《论书绝句》《自作诗稿》 |

孙富山的书法艺术之所以能获得广泛认可,在于他始终坚守“笔墨当随时代”的创作理念,在继承传统的基础上,他尝试将现代审美意识融入书法创作,如适当强化作品的构成感,运用夸张的对比手法,使作品更具视觉冲击力,但他始终强调“创新不离法度”,避免陷入形式主义的误区,其作品既有古典书法的典雅庄重,又有现代艺术的鲜活灵动,实现了传统精神与时代审美的有机统一。

作为文化传播者,孙富山还积极参与书法公益活动,多次深入基层开展书法讲座,为偏远地区学校捐赠书法教材,并利用新媒体平台普及书法知识,让更多人感受中华优秀传统文化的魅力,他常说:“书法不仅是艺术,更是文化的载体;不仅要写给自己看,更要写给时代看。”这种强烈的文化担当,使其书法艺术更具深度和广度。

相关问答FAQs:

问:孙富山书法的学习路径是怎样的?初学者应该如何临习他的作品?

答:孙富山的书法学习路径可概括为“楷筑基、碑壮骨、帖养韵、创求变”,初学者建议先从其楷书作品入手,如《楷书千字文》,掌握基本笔法和结体规律;再临习其行书代表作,如《滕王阁序》长卷,重点体会行笔的节奏和章法布局;最后可尝试融合碑帖元素,进行创作练习,临习时需注意“先形似后神似”,不可一味追求风格而忽视传统法度,同时要注重培养对墨色变化的感知力。

问:孙富山书法与当代其他书法家的主要区别是什么?

答:孙富山书法的核心区别在于“碑帖融合的深度与个人风格的辨识度”,相较于部分书法家偏重碑学或帖学的单一取向,他实现了碑的雄强与帖的婉约的有机统一,既有碑刻的金石气,又有帖学的书卷气,在风格上,他强调“奇正相生”,结体不拘泥于传统范式,章法布局疏密有致,墨色变化丰富,形成了“雄秀兼得”的独特面貌,其作品兼具创作实践与理论思考,体现了“技进乎道”的艺术追求,这在当代书法家中较为突出。