董河山书法作为中国当代书法艺术领域的重要代表之一,以其深厚的传统功底与鲜明的时代气息相融合的艺术风格,在业界享有广泛声誉,他深耕书坛数十载,遍临历代碑帖,尤以楷书、行书见长,在笔墨间构建起雄浑典雅、刚柔并济的独特艺术世界,成为连接传统书法精神与当代审美追求的重要纽带。

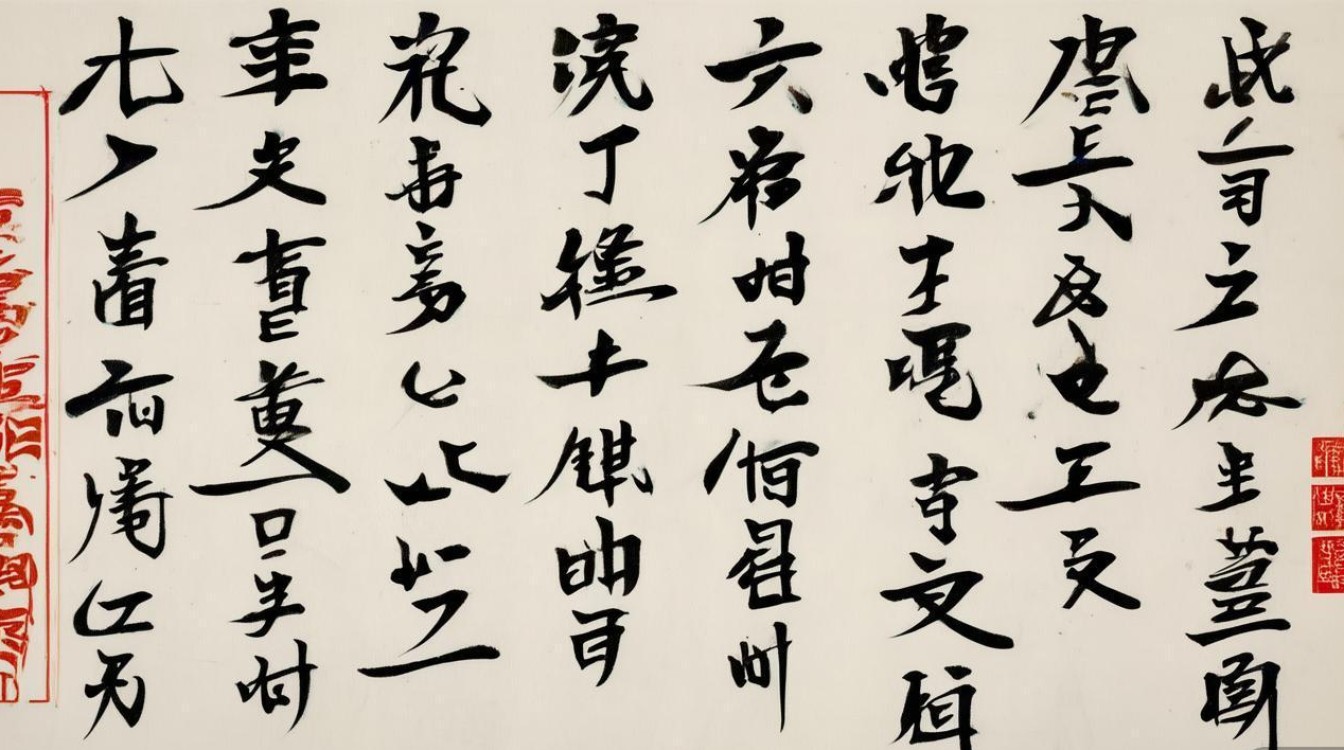

董河山的书法之路,始于对传统经典的敬畏与深耕,早年他系统研习“二王”书风的秀逸灵动,深得《兰亭序》《圣教序》笔法之精髓;后沉浸于唐代楷书的法度严谨,对欧阳询的《九成宫》、颜真卿的《多宝塔碑》反复临摹,逐步形成了“楷书以立骨,行书以畅神”的艺术追求,在此基础上,他兼收明清书写的率真意趣,如王铎的跌宕奇崛、傅山的苍劲老辣,将晋唐的典雅法度与明清的抒情性巧妙融合,最终跳出单一书风的局限,形成“师古而不泥古,创新而不失本”的艺术自觉,其书法创作始终强调“心手双畅”,既注重笔墨技巧的精准把控,更追求情感的自然流露,使作品兼具形式之美与精神之韵。

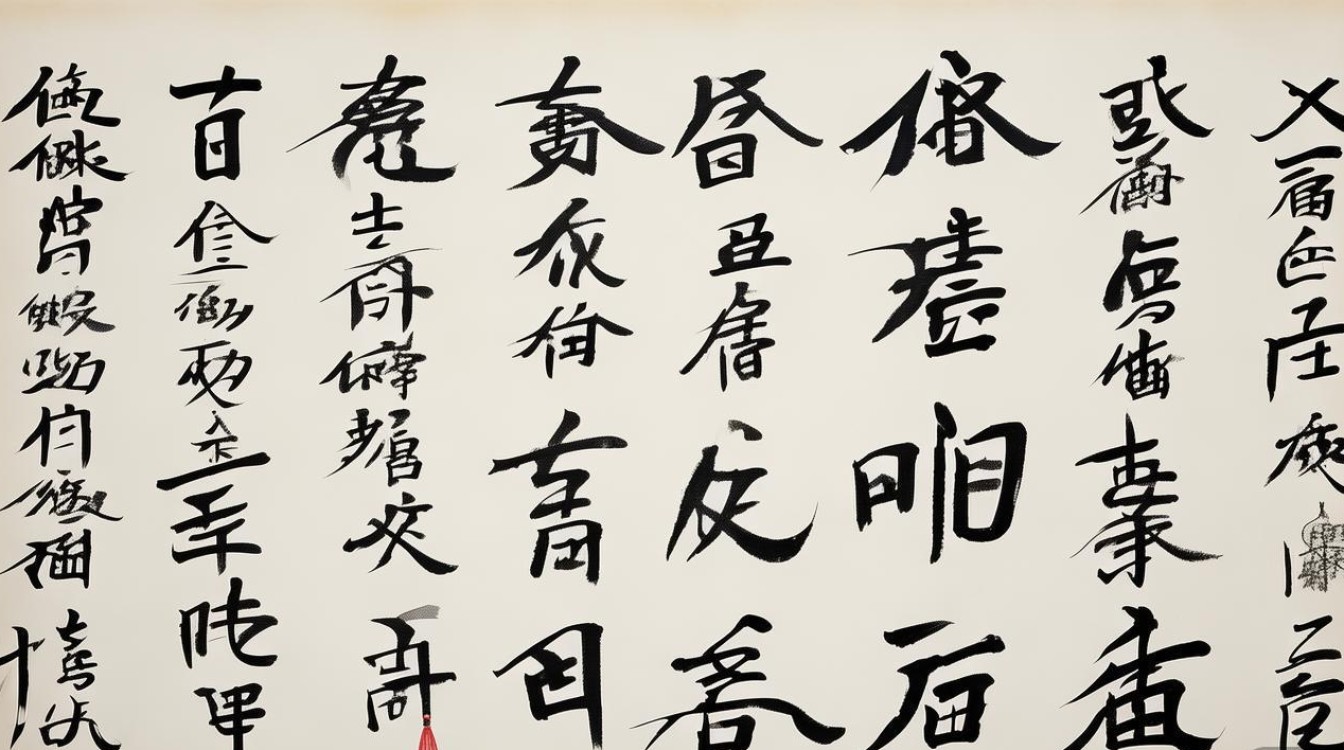

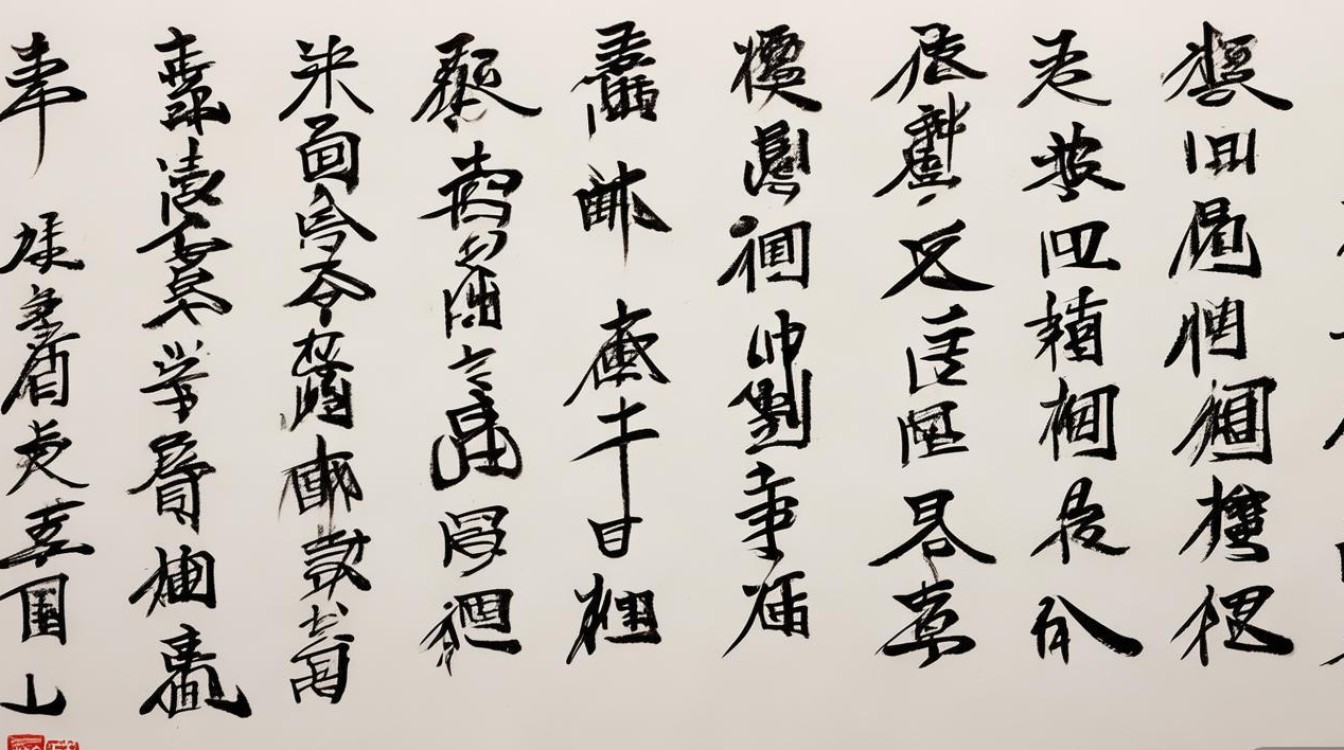

在技法层面,董河山的书法展现出对“笔法、字法、章法”三重境界的深刻理解,笔法上,他主张“中锋为骨,侧锋为用”,提按转折处尽显筋骨,藏露结合时见其变化,如楷书笔画中的“屋漏痕”“折钗股”,既含力度又不失弹性;行书则讲究“牵丝引带,意连笔断”,使字与字之间顾盼生姿,行气贯通,字法上,他打破书体的严格界限,常以楷法写行意,以行意融草韵,通过字形的长短、大小、欹正变化,营造出“既险绝复平正”的视觉张力,章法上,他追求“疏可走马,密不透风”的整体布局,作品中既有留白的空灵意境,又有密集处的墨韵厚重,形成虚实相生、节奏鲜明的艺术效果,这种对技法的极致追求,使他的书法作品既经得起近距离的笔墨推敲,又具备远观的整体气势。

为更直观展现董河山书法的艺术特色,以下是其不同书体的技法与风格对照表:

| 书体 | 用笔特点 | 结字特征 | 章法布局 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,藏露结合,笔画遒劲有力 | 端庄严谨,重心平稳,间架疏朗有致 | 字字独立,行列整齐,疏密适度 | 《心经》《千字文》 |

| 行书 | 流畅自然,提按分明,牵丝映带生动 | 欹正相生,大小错落,体势欹侧而稳定 | 行气贯通,字组呼应,疏密对比强烈 | 《赤壁赋》《兰亭集序临本》 |

| 草书 | 连绵飞动,疾涩有度,墨色浓淡相宜 | 简省笔画,符号化处理,气韵贯通 | 大开大合,虚实相生,整体气势磅礴 | 《古诗四帖》《自作诗卷》 |

董河山的书法艺术不仅体现在创作实践上,更在于他对书法传承与创新的思考,他主张“书法是文化的载体,笔墨是精神的映照”,因此在作品中始终融入传统文化内涵,无论是书写经典诗文还是自作诗词,皆力求“文墨相生”,使书法形式与文学内容相得益彰,他积极探索书法在当代语境下的表达方式,如尝试将现代构成意识融入章法布局,通过墨色的浓淡干湿变化增强视觉层次感,使传统书法焕发出新的时代活力,其作品多次入选国内外重大书法展览,并被多家美术馆、博物馆收藏,出版有《董河山书法作品集》《楷书技法解析》等专著,为书法艺术的普及与发展作出了积极贡献。

相关问答FAQs

Q1:初学者学习董河山书法,应从哪些方面入手?

A1:初学者可从两方面入手:一是临摹经典,建议先以董河山楷书作品为范本,如《心经》,重点掌握其笔画的起收行转和字体的结构规律,夯实楷书基础;二是理解其“以古为新”的创作理念,在临帖过程中体会他对传统碑帖的取舍与融合,如对比临摹“二王”与欧阳询的作品,观察董河山如何将晋唐笔意转化为个人风格,需注重笔墨基本功训练,中锋用笔、提按变化等技法需长期练习,避免急于求成。

Q2:董河山书法中的“传统韵味”与“当代气息”具体体现在哪些方面?

A2:“传统韵味”主要体现在其笔法与结字上,如楷书对唐代法度的坚守,行书对“二王”书风的继承,线条中蕴含的“屋漏痕”“折钗股”等传统审美意象;“当代气息”则体现在章法布局与情感表达上,如打破传统书体的严格界限,采用“行楷交融”“草行互渗”的写法,融入现代构成意识,通过疏密对比、墨色变化增强视觉冲击力,同时作品主题多聚焦当代生活与个人感悟,使传统书法更具时代感染力。