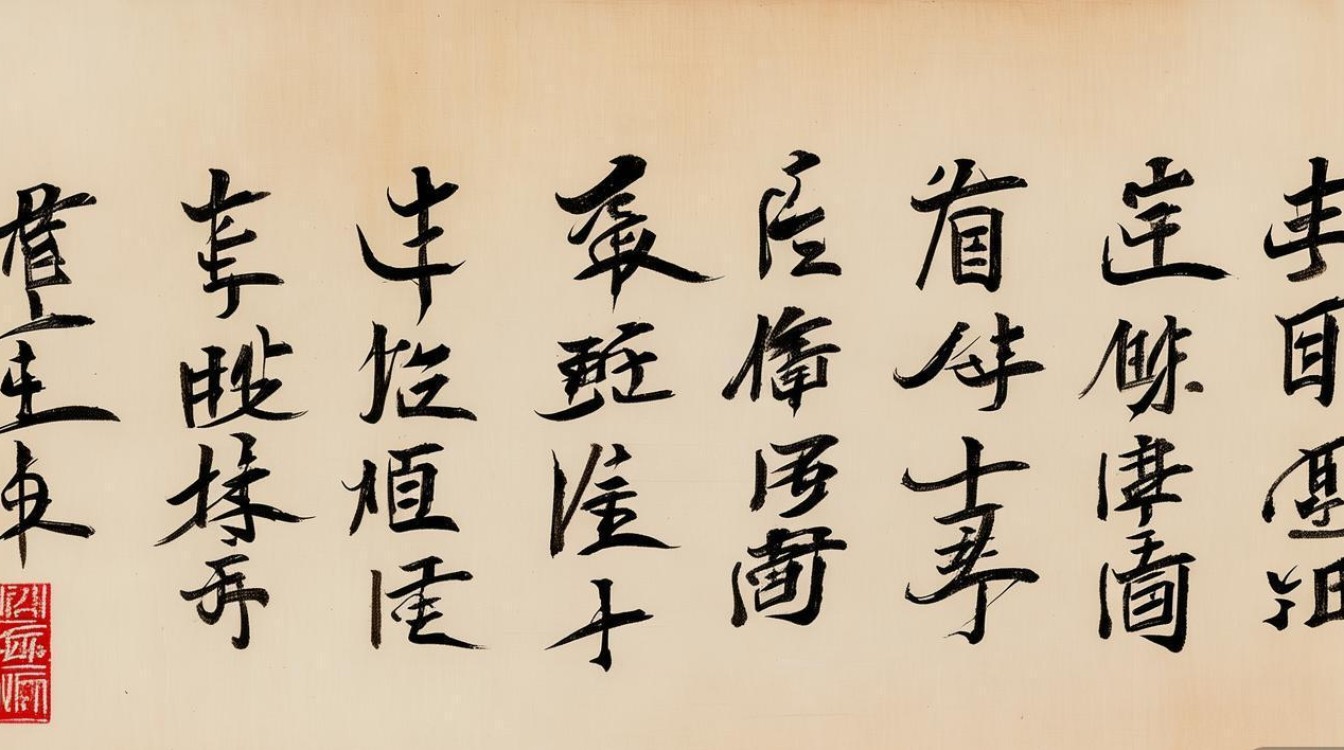

书法双钩字是中国传统书法中一种独特的技艺,其核心在于通过对原字迹轮廓的精准勾勒,再现书法作品的笔法结构与神韵,兼具摹写的实用性与艺术表现力,这种技法历史悠久,最早可追溯至魏晋时期,最初用于珍贵书迹的摹拓保存,后逐渐发展为书法学习与创作的重要手段,至今仍在书法教学、文物保护及文创设计中广泛应用。

书法双钩字的历史渊源与发展

双钩字的起源与古代文献保存需求密切相关,在印刷术尚未普及的时期,书法家为将经典作品(如王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》)流传后世,需通过摹写复制,早期的“响拓”法(将纸覆于原作上,以笔双钩轮廓再填墨)虽能保留字形,但易失笔意;至唐代,书法家在实践基础上改进技法,强调“双钩”时需忠实原作的起笔、行笔、收笔细节,使轮廓线既能体现笔画的中锋、侧锋变化,又能保留提按转折的节奏感,宋代《淳化阁帖》的摹刻中,大量采用双钩技法,使魏晋名迹得以“以墨传神”;明清时期,双钩字进一步融入文人审美,除实用摹拓外,还发展出“意双钩”(在忠实原作基础上融入书者理解)的创作形式,艺术表现力更为丰富。

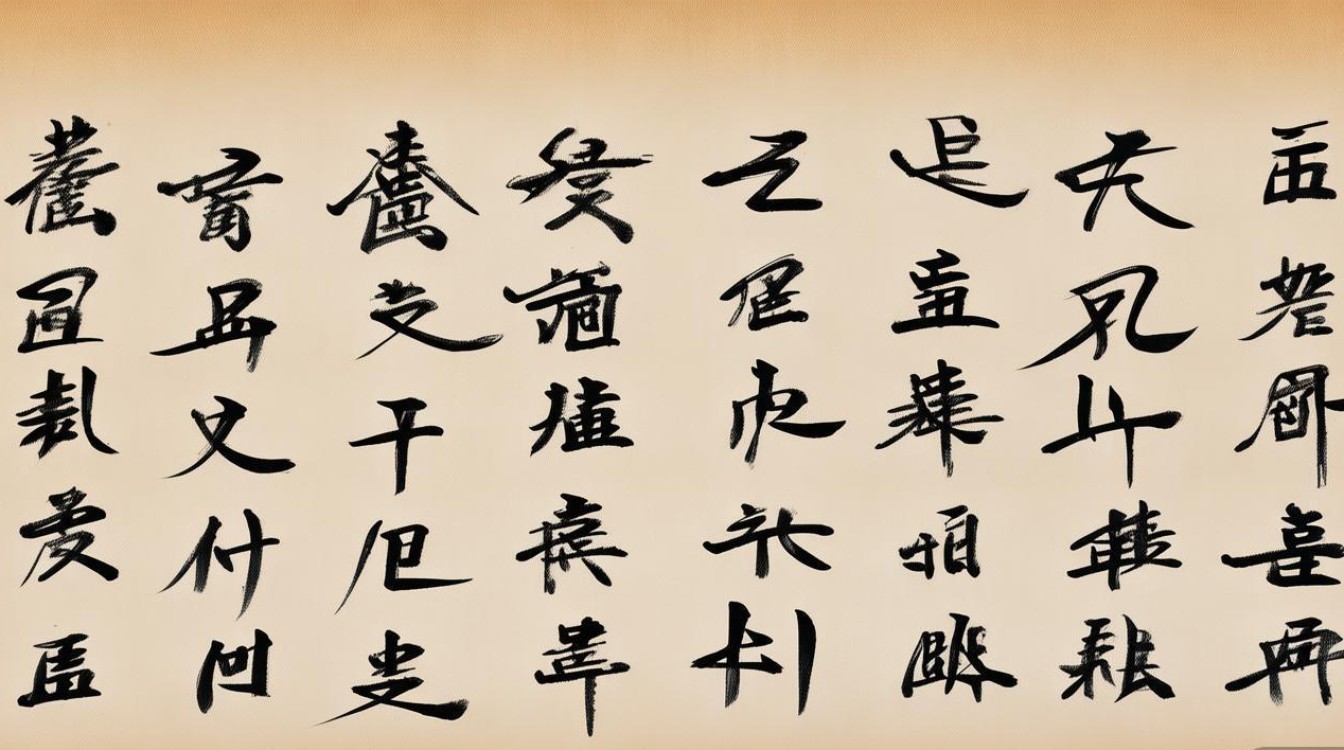

书法双钩字的制作方法与工具

双钩字的制作需遵循“忠实原貌、笔笔精到”的原则,具体步骤可分为以下几步(工具及要点如下表):

| 步骤 | 操作要点 | 工具推荐 |

|---|---|---|

| 选帖与准备 | 选择笔画清晰、结构经典的碑帖(如欧阳询《九成宫》、赵孟頫《胆巴碑》),用熟宣纸(不易晕墨)覆盖于原作或拓片上。 | 熟宣纸(蝉衣宣、扎花宣)、原作高清印刷品或碑拓、铅笔(HB硬度,便于修改)。 |

| 双钩轮廓 | 从字的起笔处开始,以细线勾勒笔画外轮廓,需中锋用笔,线条均匀流畅,注意笔画间的粗细变化(如横画起笔方、收笔圆)。 | 硬毫笔(狼毫小楷笔)、勾线笔(如“衣纹笔”),墨色宜淡(避免晕染影响填墨)。 |

| 勾勒内沿线 | 沿笔画内侧再勾勒一条细线,形成“双线”轮廓,两线间距需一致(约0.5-1mm),体现笔画的“骨力”(如撇画的弧度、捺画的波磔)。 | 放大镜(观察细节)、镇纸(固定宣纸,避免移动)。 |

| 填墨或填色 | 在双钩轮廓内填墨,可采用“平涂法”(均匀填满)或“提按法”(模拟原作笔法,如起笔重、行笔轻),填墨需不越界、无空白。 | 小楷羊毫笔(储墨多,适合填墨)、墨汁(一得阁、曹素功,需浓淡适中)。 |

| 调整与完成 | 检查轮廓是否清晰、填墨是否均匀,对模糊处可局部勾勒;完成后晾干,轻去铅笔痕迹,即可装裱或使用。 | 橡皮(软橡皮,轻擦铅笔痕)、裁纸刀(裁剪多余纸边)。 |

书法双钩字的艺术特点与价值

双钩字的核心价值在于“以形传神”,既是对原作的高度还原,也是书者审美与技艺的再创作,其艺术特点可概括为三点:

一是笔法清晰:双钩轮廓线能直观展现书法的“永字八法”(点、横、竖、撇、捺、折、钩、提),如颜真卿楷书的“蚕头燕尾”、王羲之行书的“游丝引带”,通过轮廓线的粗细、曲直变化,使抽象笔法具象化,便于学习者理解笔法原理。

二是结构严谨:双钩需严格遵循原字的结构比例(如“中宫收紧、主笔突出”),对字形的长短、宽窄、欹正等细节精准捕捉,有助于掌握书法“计白当黑”的章法布局。

三是实用与审美统一:古代双钩字主要用于文献保存(如唐代“弘文馆”双钩摹写《万岁通天帖》),现代则拓展为书法教学工具(如双钩字帖辅助初学控笔)、艺术创作形式(如双钩扇面、楹联),甚至应用于文创产品设计(如双钩纹样笔记本、服饰印花),实现传统技艺的当代转化。

书法双钩字的应用场景

在传统领域,双钩字是碑帖传播的重要载体,故宫博物院藏《快雪时晴帖》唐代摹本,即通过双钩填墨再现王羲之笔迹,其轮廓线如“铁画银钩”,被誉为“下真迹一等”,在当代教育中,双钩字被广泛应用于书法启蒙:儿童通过描红双钩字,能快速掌握笔画走向;成人通过对比双钩与原作,可纠正“结构松散”“笔法失准”等问题,双钩字还与雕刻、剪纸等工艺结合,如木雕双钩匾额、剪纸双钩“福”字,兼具装饰性与文化寓意,成为传统美学在现代生活中的延续。

相关问答FAQs

问题1:双钩字和“双钩填墨”是一回事吗?

解答:两者关系密切但略有区别。“双钩”特指勾勒字迹轮廓的过程,是技法基础;“双钩填墨”则是在双钩轮廓的基础上,用墨色填充内部,形成完整的书法作品,简单说,“双钩”是步骤,“双钩填墨”是成果,唐代冯承素摹《兰亭序》就是典型的双钩填墨作品,其轮廓线忠实于原作,填墨时又融入书者的笔意,被誉为“神品”。

问题2:初学者练习双钩字时,如何避免轮廓线变形或失真?

解答:初学者需把握“三要”:一要“选帖精准”,建议从笔画规整的楷书(如欧阳询《九成宫》、柳公权《玄秘塔碑》)入手,避免选择行草等笔法流动的字帖;二要“工具适配”,用熟宣纸防止墨晕,硬毫笔勾勒轮廓时线条更挺拔;三要“观察细致”,下笔前先用铅笔轻描,对比原作的结构比例(如“横平竖直”的度、“撇捺舒展”的角度),确认无误后再用墨线勾勒,同时保持手腕稳定,避免线条抖动,通过反复练习,逐步提升对笔法结构的把控能力。