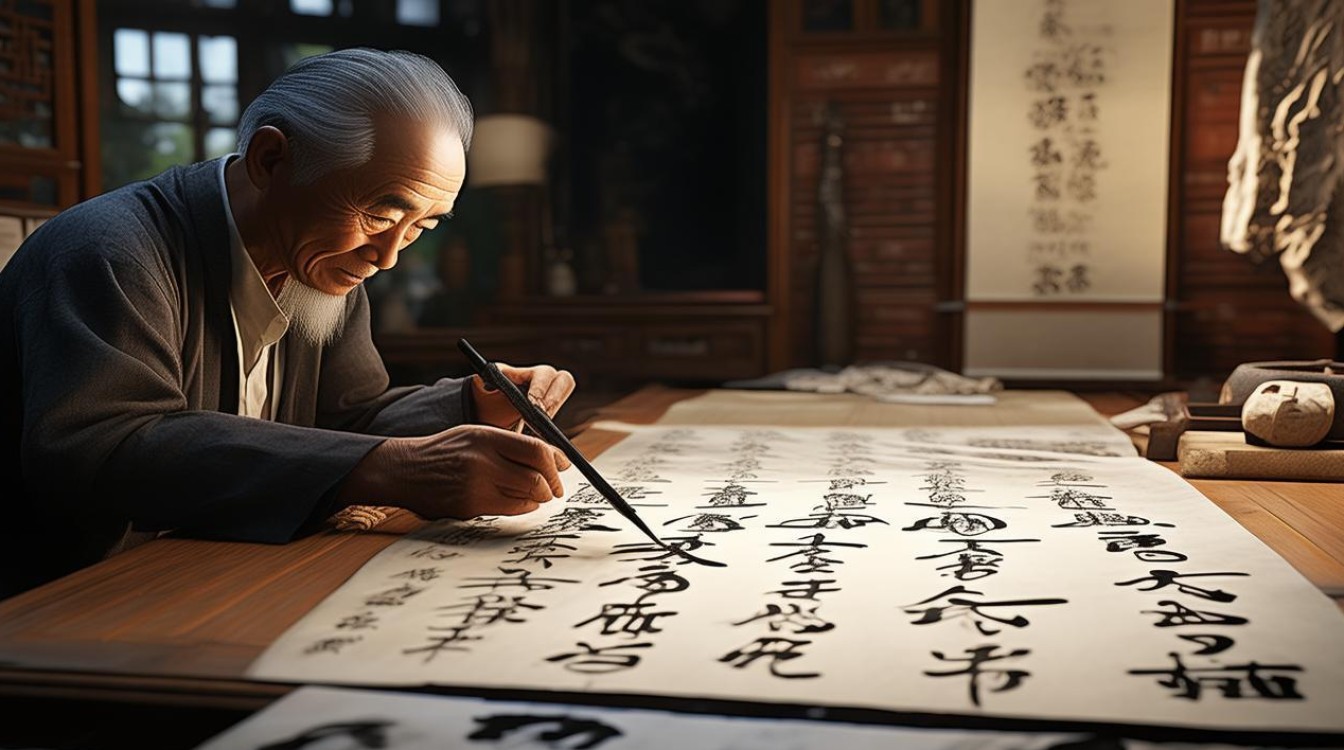

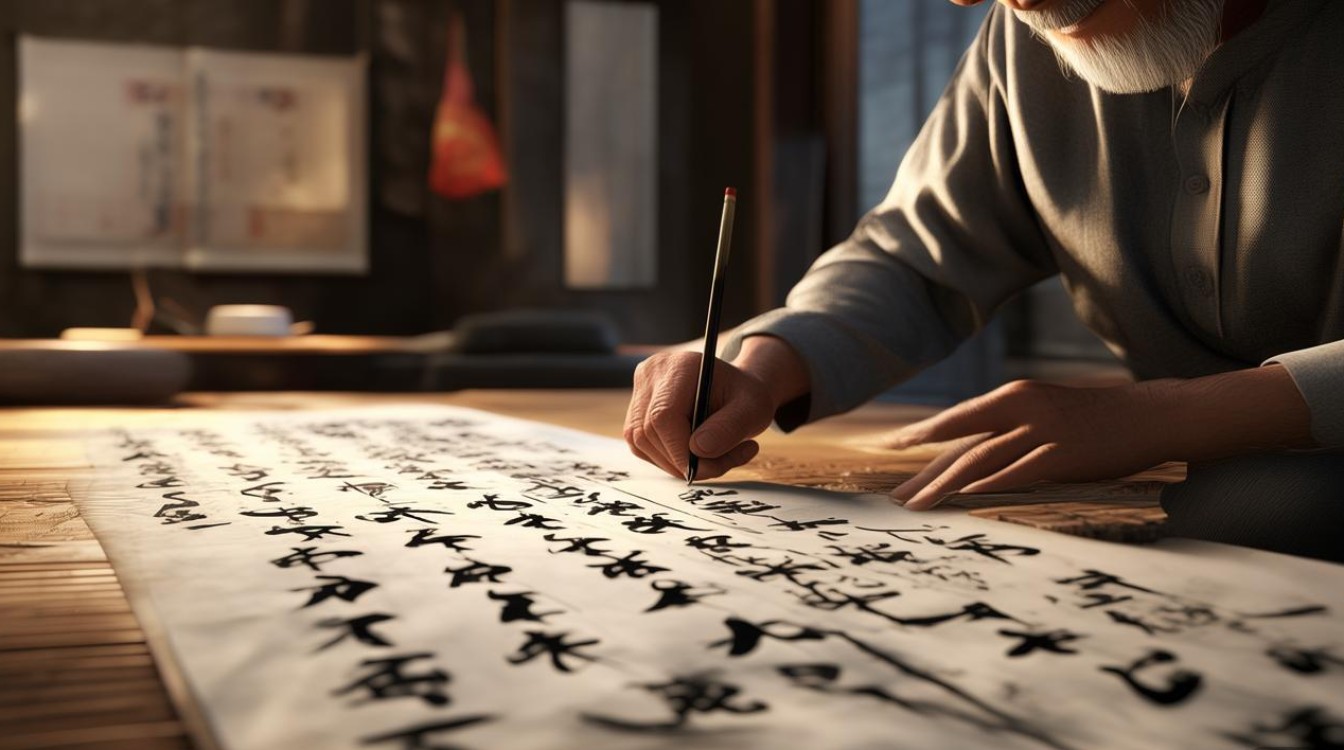

中堂书画家是中国传统书画艺术领域的重要群体,他们以“中堂”这一独特的艺术形式为载体,承载着深厚的文化内涵与审美价值,中堂作为中国传统厅堂陈设的核心,通常悬挂于正厅墙面中央,其形制宽大、内容庄重,既可独立成幅,亦可与对联、条屏等组合,形成完整的空间美学体系,中堂书画家需在有限的尺幅内,通过笔墨、构图、意境的精心营造,展现个人的艺术风格与时代精神,其创作不仅考验技法功底,更需对传统文化、哲学思想有深刻理解。

从历史渊源看,中堂书画的雏形可追溯至唐代,当时文人雅士开始在厅堂悬挂书画以彰显品位,至明清时期,随着文人画的兴盛,中堂书画逐渐形成成熟的艺术范式,明代中堂书画家如文徵明、董其昌等,以山水、书法见长,作品讲究“以书入画”,笔墨清润,意境悠远,其笔下中堂常以“高逸”“古拙”为旨趣,体现文人画的雅正格调,清代中堂书画家群体更为多元,既有石涛、朱耷等遗民画家,以奇崛的笔墨抒发亡国之痛;亦有郑板桥、金农等“扬州八怪”,以“怪”为美,将生活情趣融入中堂,如郑板桥的墨竹中堂,以“瘦硬”之笔写“清劲”之气,传达出“咬定青山不放松”的坚韧精神,近现代以来,齐白石、张大千、傅抱石等大师在中堂创作上推陈出新,齐白石的虾、蟹、牡丹等题材,以简练的笔墨和鲜活的色彩,赋予传统中堂以生活气息;张大千的泼墨泼彩山水中堂,则融合中西技法,开创了雄浑恣肆的新境界。

中堂书画家的创作题材广泛,涵盖山水、花鸟、人物、书法等,但无论何种题材,均强调“寓意”与“意境”的统一,山水中堂多取“平远”“高远”之势,描绘层峦叠嶂、云雾缭绕之景,象征“仁者乐山,智者乐水”的哲学思想;花乌中堂常以梅、兰、竹、菊“四君子”或松、鹤、牡丹等为对象,寄托君子的品格或吉祥的寓意,如梅花象征坚韧,牡丹象征富贵;人物中堂则多取材历史故事、神话传说或文人雅集,通过人物的动态与表情传递文化精神;书法中堂则以经典诗词、格言警句为内容,强调笔墨的力度与气韵,体现“书为心画”的艺术主张,在构图上,中堂书画讲究“虚实相生”“疏密有致”,主体部分突出,留白恰当,既追求视觉上的平衡,又营造“画中有诗”的想象空间,清代画家王原祁的《神完气足图》中堂,以繁密的皴法表现山石的厚重,又以大面积的留白表现云水的空灵,形成“密不透风,疏可走马”的艺术效果。

中堂书画家的艺术风格深受时代背景、地域文化及个人经历的影响,北方书画家如李可染,其山水中堂笔墨沉雄,强调“为祖国山河立传”,具有雄浑壮美的北方气质;南方书画家如陆俨少,其山水中堂则笔法秀润,意境空灵,体现江南水乡的温婉细腻,不同流派的书画家在中堂创作上各具特色:文人画派注重笔墨情趣与诗书画印的结合,如吴昌硕的篆书中堂,以“石鼓文”笔法入画,金石气息浓厚;院体画派则强调形神兼备与法度严谨,如宋代院体花鸟中堂,对物象的刻画精细入微,色彩艳丽而不俗,这些风格各异的创作,共同构成了中堂书画艺术的多元格局。

中堂书画的装裱与陈设也是其艺术价值的重要组成部分,传统中堂装裱多采用“绫绢装”或“锦缎装”,轴头材质有红木、紫檀、牛角等,既保护书画,又增强其美感,陈设时,中堂需悬挂于厅堂正中,高度以人平视视线为宜,两侧常配以对联,形成“中堂+对联”的经典组合,如春节时悬挂“五谷丰登”题材的中堂与“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”的对联,既烘托节日气氛,又传递美好愿景,在公共空间如博物馆、美术馆中,中堂书画则作为文物被精心陈列,通过灯光、展柜等设施,让观众近距离感受其艺术魅力。

当代中堂书画家在传承传统的基础上,不断探索创新,他们深入研究古代经典,从中汲取笔墨精华与思想内涵;他们尝试将现代审美、新题材、新技法融入中堂创作,如描绘都市风光、环保主题等,或使用综合材料、数字技术辅助创作,赋予传统形式以时代活力,当代画家范曾的人物中堂,在继承传统线描的基础上,融入西方造型技法,使人物形象更具神采;书法家王冬龄的巨幅草书中堂,则以“乱书”形式打破传统章法,展现现代书法的张力,这些创新不仅拓展了中堂书画的表现边界,也让这一古老艺术形式在当代焕发新的生机。

相关问答FAQs

Q1:中堂书画与条幅、对联在形式和功能上有何区别?

A1:中堂、条幅、对联均属传统书画装裱形式,但形制与功能有别,中堂尺寸最大,通常为整张宣纸竖幅(如四尺整张、六尺整张),居中悬挂,是厅堂视觉中心,主题突出、内容庄重,适合表现宏大题材或核心寓意;条幅尺寸较窄,可单独悬挂或成组(如四条屏、八条屏),构图灵活,题材多样,多用于装饰书房、卧室等空间;对联则分上下联,字数相等、对仗工整,常与中堂配合悬挂于两侧,起到补充说明、强化主题的作用,内容多与中堂呼应,如中堂绘“松鹤延年”,对联可书“松鹤千年寿,芝兰百代香”,功能上,中堂以“正”为要,体现礼仪与权威;条幅以“雅”为趣,体现个人情趣;对联以“吉”为旨,体现吉祥寓意。

Q2:欣赏中堂书画时,应从哪些角度入手?

A2:欣赏中堂书画需从“技”“道”“境”三个层面综合考量,一是“技法”,看笔墨线条的力度与韵律(如中锋用笔的浑厚、侧锋用笔的灵动)、墨色的浓淡干湿变化(如焦墨的苍劲、淡墨的空灵)、构图的虚实疏密(如主体突出、留白恰当);二是“气韵”,看作品是否传达出鲜活的生命力与个人情感,如齐白石虾的中堂,通过虾的动态与透明质感,传递出对生命的热爱;三是“意境”,看作品是否营造出超越画面本身的想象空间与文化内涵,如山水中堂的“可行、可望、可游、可居”,花乌中堂的“托物言志”,书法中堂的“书为心画”,还可结合题跋、印章、装裱等细节,了解创作背景与作者心境,从而更全面地把握作品的艺术价值。