谢纪元书法植根于中国传统文化的深厚土壤,以其独特的艺术风格和深刻的文化内涵,在当代书法领域独树一帜,作为当代著名书法家,谢纪元先生数十年沉浸于笔墨之间,既坚守传统法度,又勇于突破创新,形成了“雄浑中见灵动,古朴中蕴新意”的艺术风貌,其作品不仅是书法技艺的展现,更是中华文脉在当代的生动延续。

谢纪元的艺术渊源可追溯至魏晋风骨与唐宋法度,早年,他遍临历代碑帖,从《张迁碑》的方劲古拙到《兰亭序》的飘逸潇洒,从欧阳询的楷法严谨到米芾的行草跌宕,打下了坚实的传统基础,但他并未止步于临摹,而是在深入理解古人笔意的基础上,融入个人对时代精神的体悟,逐渐形成“以碑为骨、以帖为韵”的创作理念,他认为,书法不仅是“技”的展现,更是“道”的传达,需在笔墨中注入文人的气节与时代的审美,方能赋予作品以生命力。

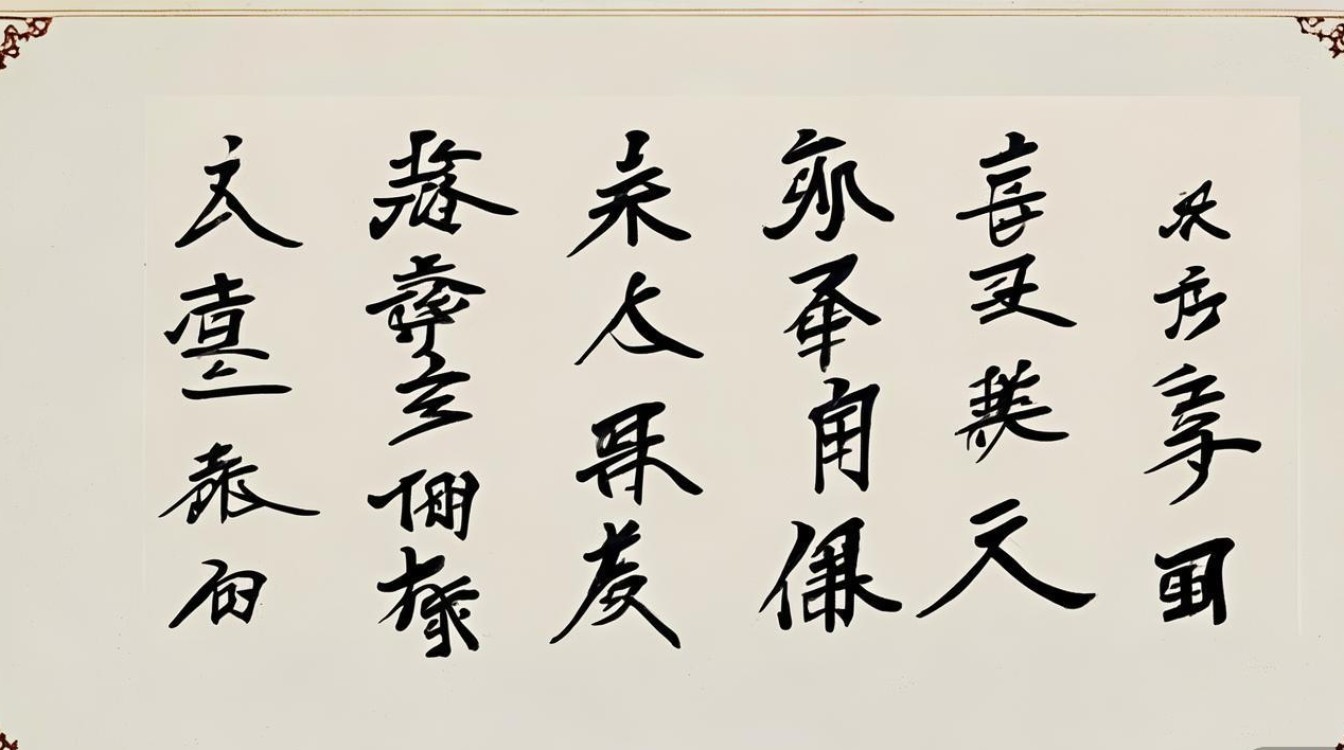

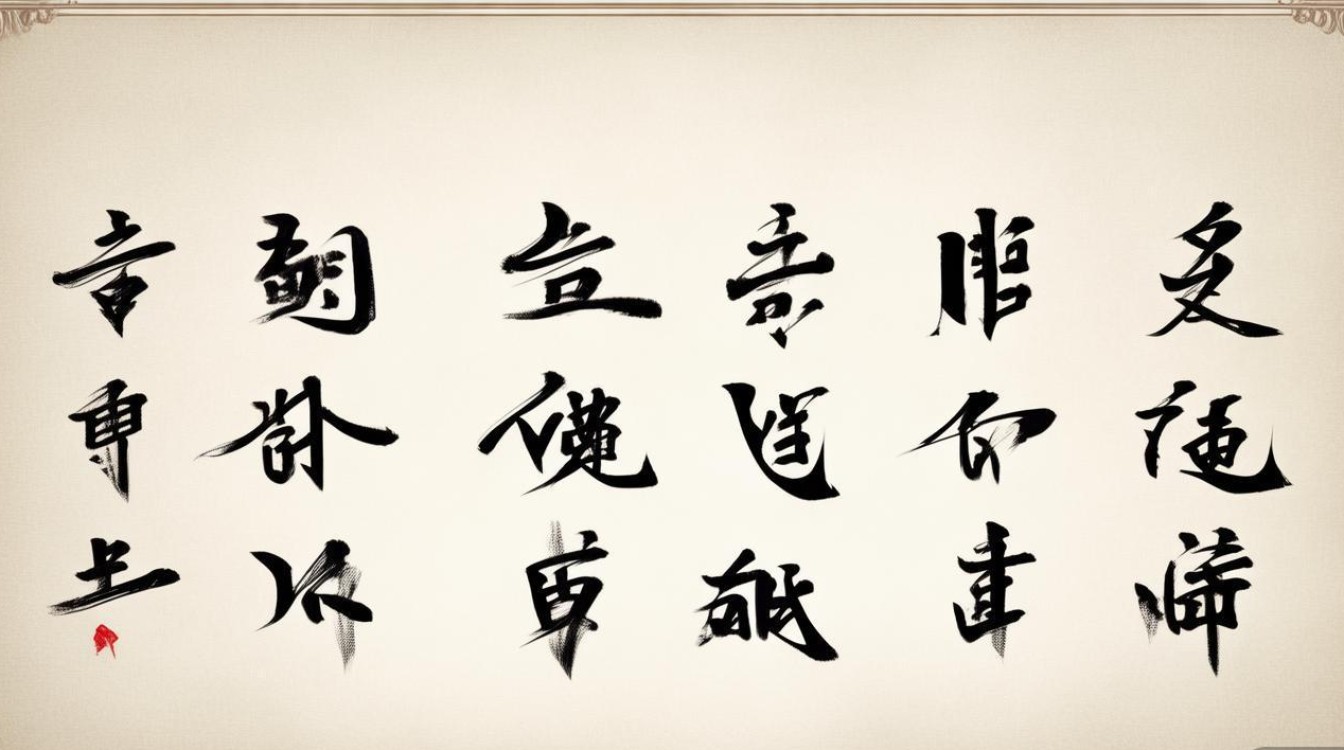

在风格表现上,谢纪元书法涵盖楷、行、草、隶诸体,尤以行草和楷书成就最为突出,其楷书取法唐楷,却摒弃了刻板拘谨,转而追求“端庄而不失灵动,雄强而富含韵致”,其楷书作品《心经》,笔画以中锋为主,力道沉实,结字方正严谨,却通过笔画的轻重变化和字势的欹侧错落,营造出静中有动、庄和雅致的视觉效果,而行草作品则更具张力,他融合王铎的奇崛与傅山的恣肆,用笔“涩疾结合”,线条时而如“绵里裹铁”,时而如“飞瀑流泉”,章法上打破常规布局,疏密对比强烈,形成“大疏大密、虚实相生”的节奏感,其代表作《赤壁赋》,以行草写就,通篇气势贯通,既有传统书法的笔墨韵味,又充满现代审美的视觉冲击力,展现出“古法新意”的完美融合。

谢纪元在技法上的创新,主要体现在对“笔法”“墨法”“章法”的突破性运用,他提出“用笔当如锥画沙,墨色当如云映月”的创作主张,强调用笔的“涩感”与“弹性”,避免流于滑熟;墨法上,他擅长“浓淡干湿”的交替使用,尤其在行草中,通过墨色的自然晕染与飞白的枯笔效果,营造出“燥润相济、层次丰富”的画面质感;章法上,他打破传统“纵有行、横有列”的固定模式,根据文本内容灵活调整字的大小、疏密、欹正,使作品在整体和谐中充满变化,形成“乱而不乱、齐而不齐”的艺术效果,这种技法的创新,并非对传统的背离,而是对传统书法精神的深度挖掘与当代转化。

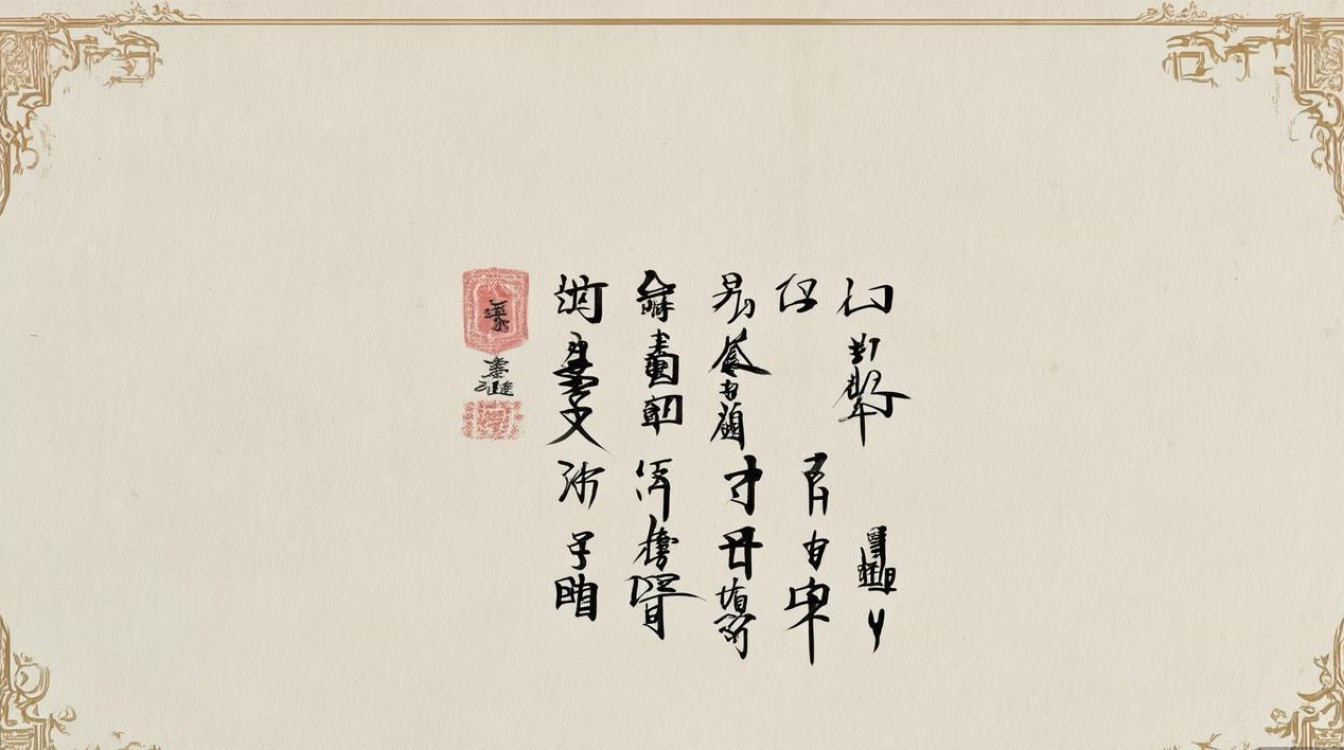

谢纪元书法的文化内涵,在于他将书法艺术与文人情怀、时代精神紧密结合,他的作品内容多为古典诗词、经典文句,通过笔墨传递对传统文化的敬畏与传承;他也在作品中融入对当代生活的感悟,使书法成为连接古今的桥梁,他曾言:“书法是心灵的痕迹,笔墨当随时代,更当随心灵。”在他的作品中,既能看到“为天地立心,为生民立命”的文人担当,也能感受到“笔墨当随时代”的创新意识,这种“文心”与“新意”的统一,使其作品超越了单纯的技法层面,成为承载文化精神的艺术载体。

作为书法教育家,谢纪元始终致力于书法艺术的传承与推广,他坚持“技道并重”的教学理念,强调“先立品格,后立笔墨”,认为书法学习需先修身养性,再谈技艺传承,多年来,他通过书法讲座、公益教学、作品展览等多种形式,培养了一批书法人才,为推动当代书法艺术的普及与发展做出了重要贡献。

| 书体 | 代表作品 | 风格特征 |

|---|---|---|

| 楷书 | 《心经》《千字文》 | 端庄雄浑,笔画遒劲,结字严谨中见灵动,兼具唐楷的法度与魏碑的骨力 |

| 行草 | 《赤壁赋》《将进酒》 | 气势贯通,笔法跌宕,墨色浓淡相宜,章法疏密有致,融合碑帖之长,富有现代节奏感 |

| 隶书 | 《前后出师表》 | 古朴典雅,笔画方圆兼备,结字扁平舒展,兼具汉隶的浑厚与个人的拙趣 |

相关问答FAQs

问:谢纪元书法的学习路径对初学者有哪些启示?

答:谢纪元先生的学习路径强调“先传统后创新,先立品后立艺”,初学者应首先沉下心临摹经典碑帖,打好笔法、结字的基础,尤其是楷书和隶书,需在“规矩”中求“稳”;要广泛涉猎不同书体,理解各时代的书法美学,培养“眼力”与“审美”;在传统基础上融入个人感悟,形成独特风格,切忌急于求成,他曾说:“书法如登山,需一步一个脚印,方能见山顶风光。”

问:谢纪元的行草作品如何体现“碑帖融合”的特点?

答:谢纪元的行草以“碑为骨、以帖为韵”,具体表现为:用笔上,吸收魏碑的方笔和折笔,增强线条的骨力和节奏感,同时融入帖学的圆笔和使转,使笔画流畅自然;结字上,既保留碑体的雄浑大气,又借鉴帖学的欹侧变化,避免呆板;墨法上,结合碑的厚重与帖的灵动,通过浓淡干湿的对比,营造出“力透纸背”与“飘逸洒脱”并存的效果,赤壁赋》中,既有碑的“金石气”,又有帖的“书卷气”,实现了刚柔并济的艺术境界。