王寿山书法是中国近现代书法艺术中颇具特色的一脉,其作品以深厚的传统功底与鲜明的个人风貌相融合,在碑帖结合的探索中独树一帜,王寿山(1898—1978),字介眉,号寿山老人,河北保定人,早年曾求学于北京法政专门学校,后因时局动荡转而寄情翰墨,以鬻书为生,他一生潜心书学,遍临晋唐碑帖,尤对汉隶、北魏碑版及颜真卿行楷下力最深,晚年形成“雄强朴茂、拙中见巧”的个人风格,其书法在当时京津地区颇有影响,被誉为“北方书坛健将”。

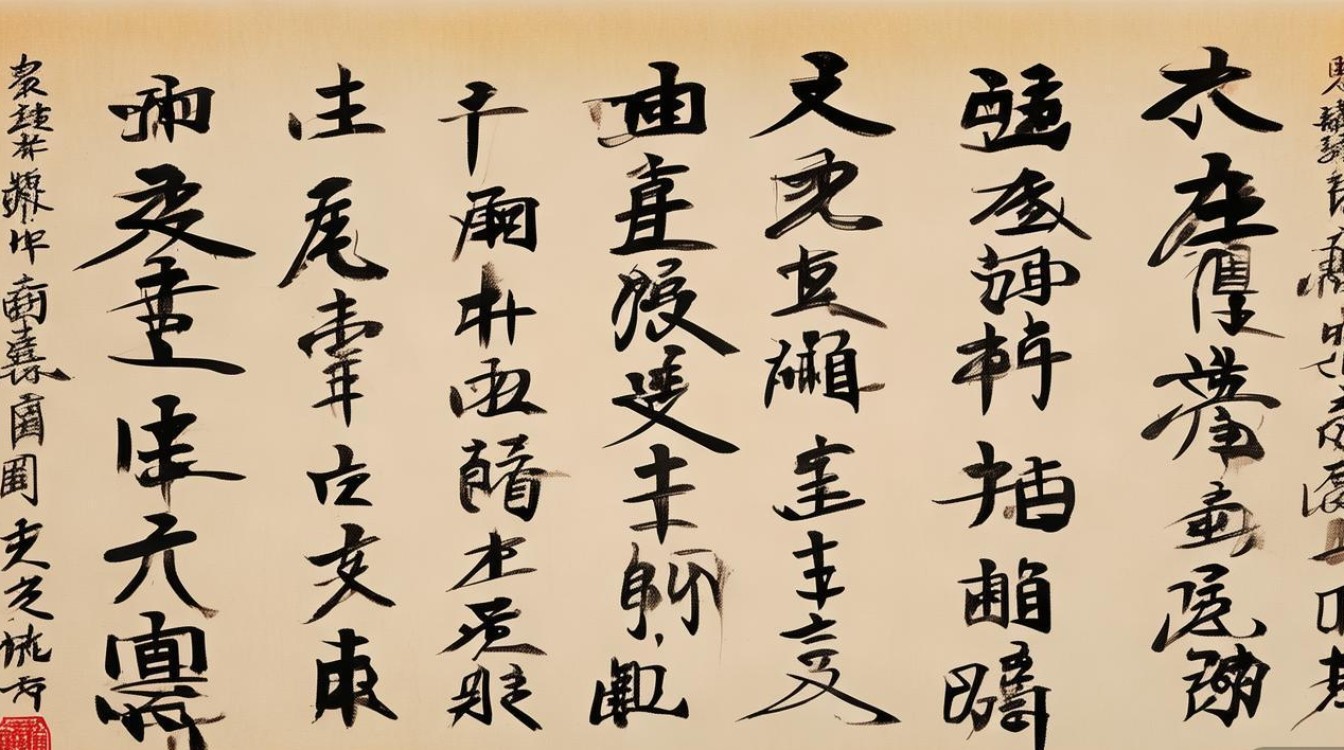

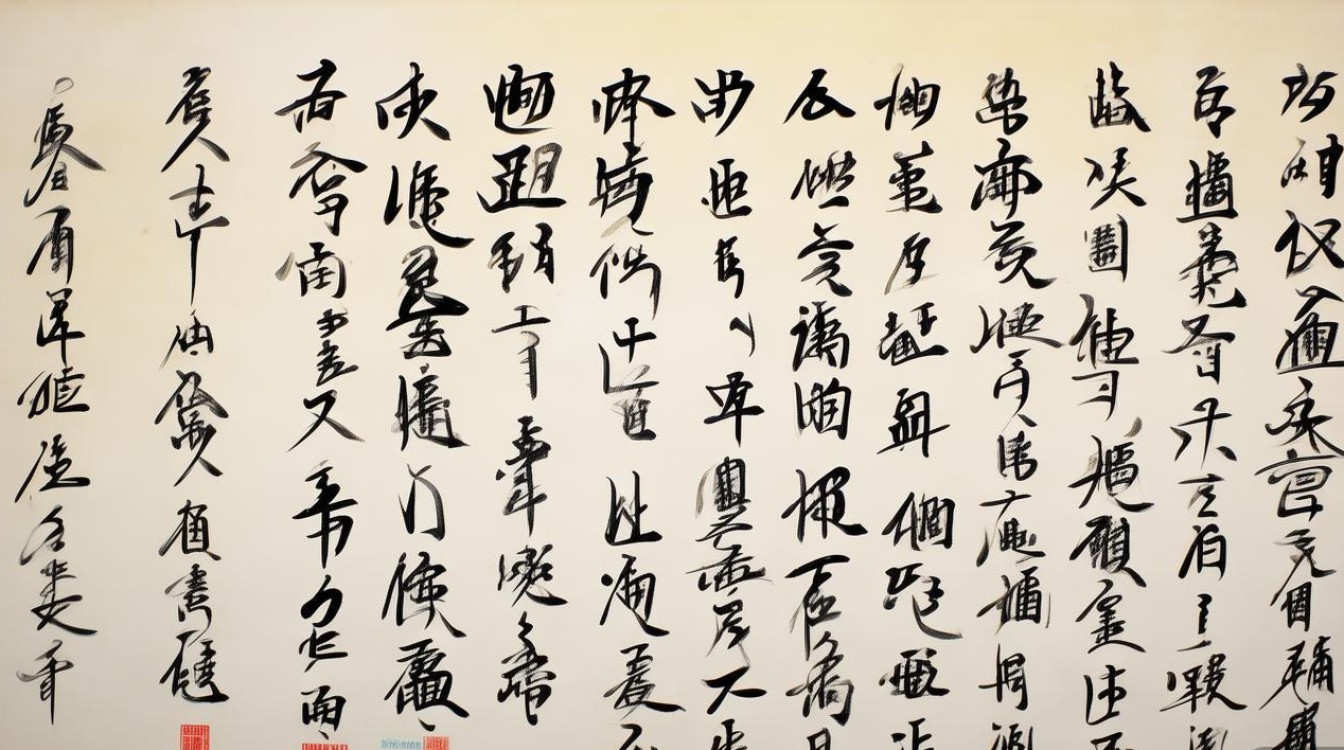

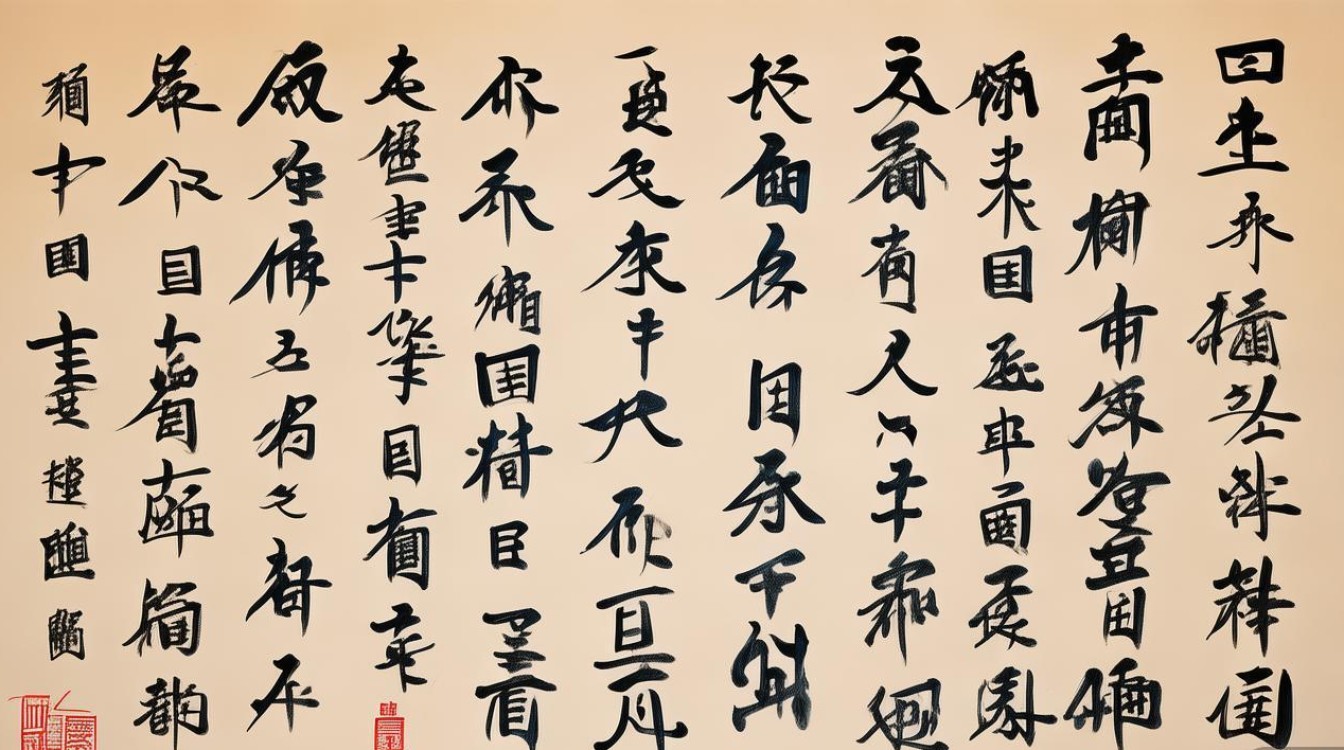

王寿山的书法之路始于传统,早年临习《曹全碑》《张迁碑》等汉隶作品,得其方正沉厚之韵;后研习《龙门二十品》《张猛龙碑》等北魏造像记,取其方劲斩截之势;中年又深研颜真卿《麻姑仙坛记》《祭侄文稿》,悟其雄浑悲壮之气,这种“碑帖兼修”的路径,使他的书法既具汉隶的古朴厚重,又含北碑的刚健开张,更兼颜楷的端严大气,最终熔铸为自家风貌,其楷书作品,结字宽博端庄,笔画方圆兼备,横画多取隶意,波磔分明;竖画则如锥画沙,力透纸背;转折处多方折见骨,间以圆转含蓄,形成“外拓内擫”的独特张力,行书方面,他融合颜真卿的雄浑与王铎的跌宕,用笔提按分明,行气贯通,字与字、行与行之间疏密有致,既有碑学的金石气,又不失帖学的书卷气,呈现出“拙中寓巧、动中寓静”的艺术境界。

从书法风格要素来看,王寿山作品的特点可归纳如下表:

| 书法要素 | 风格特点 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 书体选择 | 楷、行、隶皆擅,以楷行成就最高 | 楷书取法颜真卿、北魏碑,行书融合碑帖,隶书承汉碑精髓 |

| 用笔特征 | 方笔为主,辅以圆笔,提按顿挫分明 | 横画起笔方峻,收笔含波磔;竖画悬针垂露兼用;转折处多方折,斩钉截铁 |

| 结字特点 | 中宫收紧,笔画外拓,欹正相生 | 字形多呈方形或扁方形,笔画向四周舒展,重心稳固,部分字故意打破对称,形成险中求稳之趣 |

| 章法布局 | 行气贯通,疏密有致,虚实相映 | 字距紧密,行距疏朗,整体茂密而不拥挤,留白处透气灵动,形成“密不透风,疏可走马”的节奏感 |

| 墨法运用 | 浓淡相宜,枯湿结合 | 以浓墨为主,显沉稳厚重;偶用枯笔飞白,增加苍劲老辣之趣,墨色变化丰富,层次分明 |

王寿山的代表作品众多,其中楷书《赤壁赋》(局部)堪称其风格的集中体现,此作结字宽博而不松散,笔画刚劲而不失弹性,如“月”“白”等字,横画取隶书的波挑,竖画如铁柱支撑,整体端庄大气,又见灵动之笔,行书《杜甫诗轴》则更显其帖学功底,用笔流畅自然,行云流水,字与字之间牵丝引带,呼应顾盼,既有颜真卿的雄浑,又融入王铎的奇崛,墨色由浓至淡,变化丰富,展现出深厚的笔墨驾驭能力,隶书《隶书五言联》则古朴典雅,笔画平正中见波磔,字形扁平舒展,保留汉隶的庄重与静穆,又融入个人对线条的理解,显得既传统又鲜活。

王寿山书法的艺术成就,不仅在于其笔墨技巧的精湛,更在于他对碑帖融合的深刻理解与成功实践,在清末民初“尊碑抑帖”与“尊帖抑碑”的论争中,他既不盲目崇碑,也不固守帖学,而是取碑之“骨”与帖之“韵”,将碑学的金石气与帖学的书卷气有机融合,形成了“雄强中见雅致,朴茂中含灵秀”的独特风貌,这种“以古为新”的创作理念,对当代书法创作具有重要的启示意义——传统并非一成不变的教条,而是取之不尽的源泉,唯有深入传统、融会贯通,才能在继承中创新,形成个人风格。

王寿山的人格修养也深刻影响了其书法艺术,他一生淡泊名利,不慕荣华,将书法视为修身养性的方式,而非追名逐利的工具,这种“人书合一”的创作态度,使他的作品不仅具有形式美,更蕴含着深厚的文化内涵与精神力量,达到了“书为心画”的境界,他的书法中那种沉雄、朴厚、内敛的气质,正是其人格修养的自然流露。

相关问答FAQs

Q1:王寿山的书法与同时期的其他书法家相比,有哪些独特之处?

A1:王寿山书法的独特性主要体现在“碑帖融合的深度”与“个人风格的辨识度”上,与同时期书法家相比,他既不像某些书家过分强调碑学的“金石气”而显得生硬,也不像另一些书家完全沉溺于帖学的“流美”而显单薄,他成功地将汉隶的朴茂、北碑的方劲与颜真卿的雄浑融为一体,用笔方圆兼备,结字拙中见巧,既有碑的“骨力”,又有帖的“韵致”,他的作品特别注重“气韵贯通”,无论是楷书的端庄静穆,还是行书的跌宕起伏,都透露出一种沉雄内敛的精神气质,这在当时追求“创新”或“复古”的书坛中显得独树一帜。

Q2:学习王寿山书法,应该如何入手?有哪些临摹要点需要注意?

A2:学习王寿山书法,建议遵循“先帖后碑、碑帖结合”的路径,初期可从其行书入手,临摹《杜甫诗轴》等作品,先掌握其用笔的流畅与行气的贯通,体会“帖”的韵律感;中期可转向其楷书,如《赤壁赋》,重点学习结字的方正端庄与笔画的方圆兼备,理解“碑”的骨力;后期再临习其隶书,如《隶书五言联》,感受汉隶的古朴与沉厚,临摹时需注意三点:一是用笔要“提按分明”,避免一味追求“方笔”而显得生硬,要体会“方中寓圆、圆中见方”的笔意;二是结字要“稳中求险”,把握中宫收紧、笔画外拓的特点,在端正中寻求变化;三是墨法要“浓淡相宜”,避免墨色单一,通过浓淡枯湿的变化增强作品的层次感,还需结合其生平与学书经历,理解其“人书合一”的创作理念,才能更好地把握其书法的精神内涵。