马承祥是中国当代画坛一位兼具传统笔墨功底与现代创新意识的画家,其艺术创作以山水画为核心,兼擅花鸟、人物,作品融南北宗之长,既承袭了中国文人画的写意精神,又融入西方绘画的色彩与构图理念,形成了苍劲秀逸、意境深远的独特风格,他深耕艺术六十余载,从江南水乡的温润滋养到北方山水的雄浑体悟,在笔墨实践中不断探索传统与现代的融合边界,被誉为“新文人画”的代表人物之一。

生平与艺术启蒙

马承祥1940年出生于浙江绍兴一个书香世家,自幼受祖父影响临习书法,少年时考入浙江美术学院(现中国美术学院)国画系,师从潘天寿、陆俨少、方增先等艺术大师,在校期间,他系统研习传统绘画技法,对宋元山水画“外师造化,中得心源”的创作理念深有体悟,尤其对范宽的雄浑、倪瓒的萧疏、石涛的恣肆反复临摹,打下了坚实的笔墨基础,1965年毕业后,他先后在浙江画院、上海中国画院从事创作,期间遍游名山大川,从黄山云海的缥缈到太行壁立的峥嵘,从江南烟雨的朦胧到西北戈壁的苍茫,写生足迹遍布大江南北,积累了丰富的创作素材。

上世纪80年代,中国艺术界迎来思想解放浪潮,马承祥在坚守传统笔墨的同时,开始尝试吸收西方现代艺术的表现手法,他深入研究印象派的光色理论、立体主义的构成意识,将其融入山水画的意境营造中,打破了传统山水画“远山无脚、远水无波”的程式化表达,形成了“以墨为骨、以色为韵、以意为魂”的新面貌,这一时期的创作,既保留了中国画的诗性传统,又注入了现代审美意识,为其艺术风格的成熟奠定了重要基础。

艺术风格与技法创新

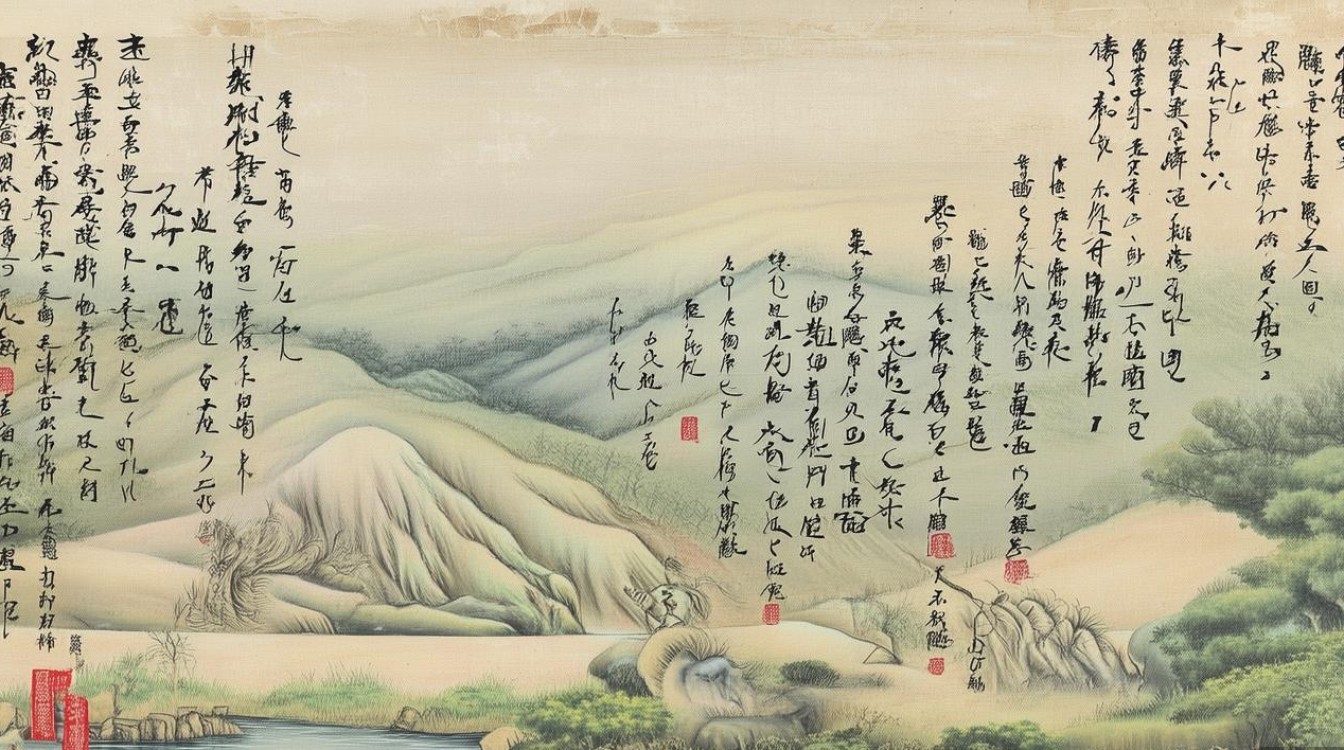

马承祥的艺术风格以“苍润相济、气韵生动”为核心,其山水画作品可分为“写意山水”与“青绿山水”两大系列,前者重笔墨意趣,后者重色彩意境,二者皆展现出深厚的传统功底与大胆的创新意识。

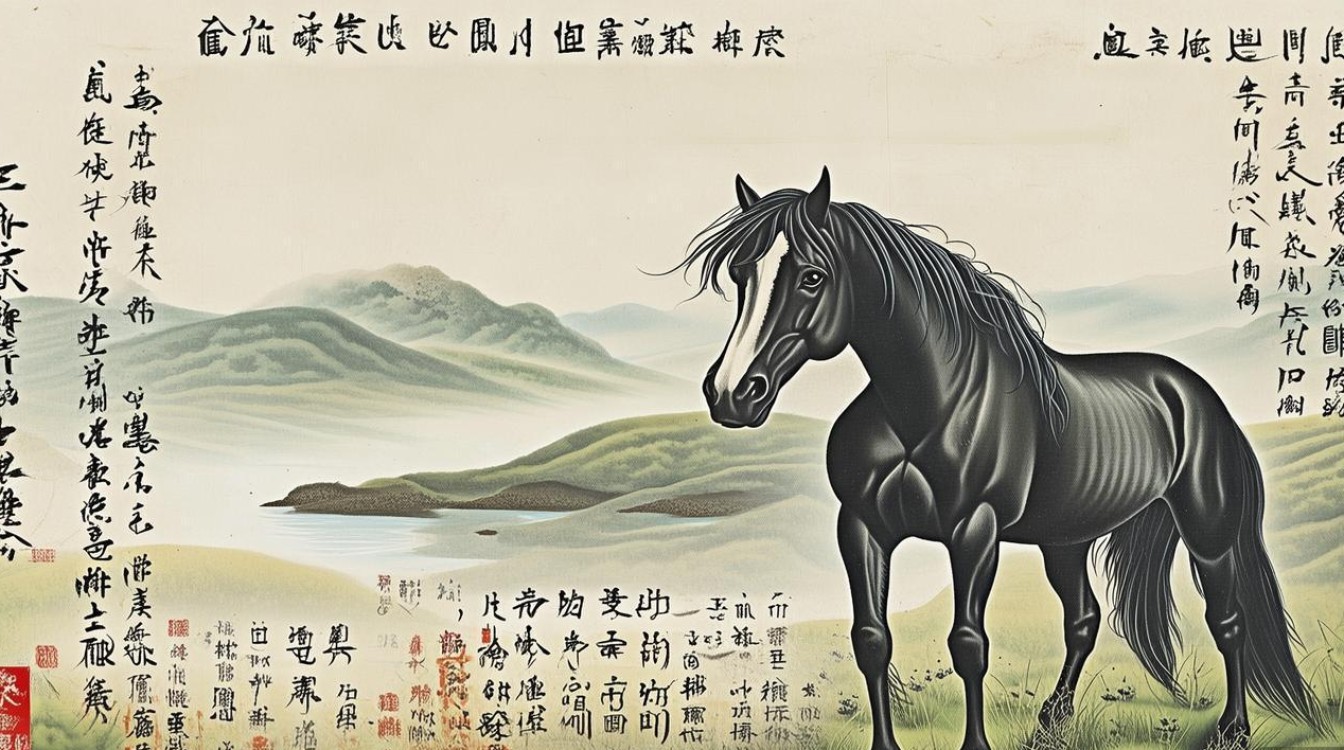

在笔墨技法上,他主张“笔墨当随时代”,既反对一味摹古的“泥古不化”,也反对盲目西化的“失其本真”,他的写意山水多用“披麻皴”“解索皴”表现山石的肌理,以“积墨法”“破墨法”层层叠加,营造出墨色氤氲、层次丰富的视觉效果;他吸收书法的“飞白”笔法,在勾勒山石轮廓时偶露枯笔,增强线条的力量感与节奏感,例如其代表作《黄山松云图》,以浓墨勾勒松枝的遒劲,淡墨渲染云雾的流动,再以花青、赭石分染山体,既保留了传统山水画的“高远”“深远”构图,又通过光影的明暗对比强化了空间层次,使画面既有“可游可居”的诗意,又有“身临其境”的现代感。

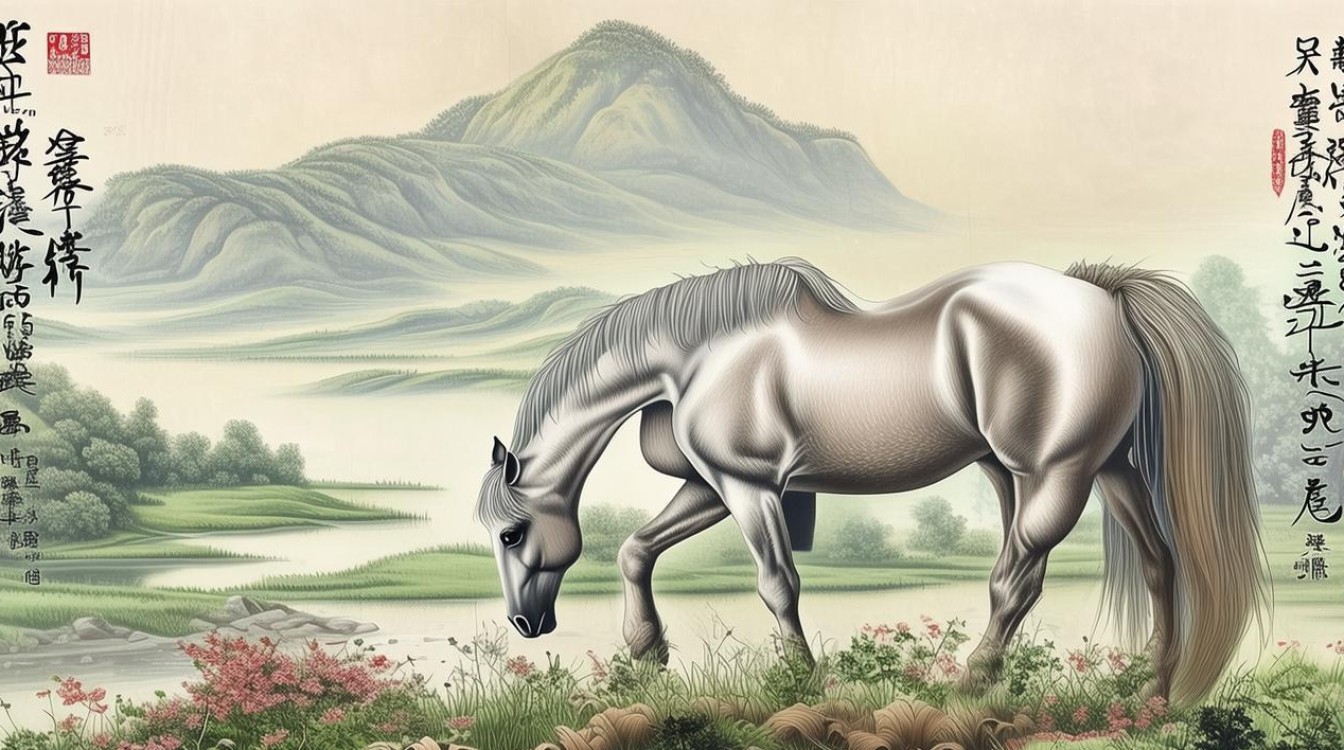

在色彩运用上,马承祥突破了传统山水画“水墨为上”的局限,大胆借鉴西画的色彩理论与表现手法,他的青绿山水以矿物颜料为基础,融合水彩画的透明质感,创造出“色不碍墨、墨不碍色”的视觉效果,如《江南春色》中,他以石绿铺陈春山,花青点染苔痕,再以胭脂轻染桃花,既保持了青绿山金的富丽典雅,又通过色彩的冷暖对比与虚实变化,表现出江南春日的生机盎然,他还擅长在花鸟画中运用“没骨法”,以色彩直接描绘物象,摒弃线条勾勒,使花瓣、叶片的形态更加自然灵动,如《荷塘清趣》中的荷花,以朱砂、白粉晕染,尽显“出淤泥而不染”的高洁品格。

马承祥的艺术理念可概括为“守正创新”,他曾言:“传统是根,创新是魂,无根之木难成林,无魂之画失其神。”他认为,传统绘画的精髓在于“气韵生动”与“意境营造”,而非技法的简单复制;创新则需在理解传统本质的基础上,融入时代精神与个人感悟,使作品既有“古意”又有“新意”,这一理念贯穿于其创作始终,使其作品在当代画坛独树一帜。

代表作品赏析

马承祥的创作生涯中,诞生了大量脍炙人口的作品,以下为其最具代表性的几部:

| 作品名称 | 创作年代 | 尺寸 | 艺术特点 | 收藏机构 |

|---|---|---|---|---|

| 《黄山松云图》 | 1985年 | 纵180cm,横96cm | 以高远构图表现黄山主峰,松枝苍劲,云海翻腾,墨色浓淡相宜,色彩清雅,体现黄山雄浑与灵秀并存的气质。 | 中国美术馆 |

| 《江南春色》 | 1992年 | 纵168cm,横89cm | 采用平远法描绘江南水乡,桃红柳绿,烟雨朦胧,青绿与水墨结合,色彩明快而不失雅致,充满诗情画意。 | 浙江省博物馆 |

| 《太行秋韵》 | 2000年 | 纾195cm,横120cm | 以斧劈皴表现太行山的险峻,秋日红叶与山石形成强烈对比,笔墨老辣,气势磅礴,展现北方山阳刚之美。 | 上海中国画院 |

| 《荷塘清趣》 | 2008年 | 纵136cm,横68cm | 没骨法绘制荷花,荷叶田田,荷花绽放,色彩淡雅,笔触细腻,体现“出淤泥而不染”的文人情怀。 | 故宫博物院 |

| 《秋山问道》 | 2015年 | 纵178cm,横98cm | 融合南北宗技法,山石以披麻皴为主,树木点染结合,远景云雾缭绕,近景人物隐现,意境深远,耐人寻味。 | 中国国家博物馆 |

这些作品题材多样,风格鲜明,既有对自然景物的真实描绘,又有画家主观情感的融入,充分展现了马承祥“师法自然,中得心源”的创作追求。《黄山松云图》以其笔墨的酣畅与意境的深远,成为当代山水画的经典之作;《江南春色》则以其色彩的清新与构图的巧妙,被誉为“新江南山水”的代表作。

艺术成就与影响

马承祥的艺术成就不仅体现在创作实践上,还体现在艺术教育与理论贡献方面,作为浙江美术学院的教授,他培养了大批青年画家,其“传统为基、创新为魂”的教学理念影响了 generations of 艺术工作者;他撰写的《山水画笔墨技法》《色彩与中国画》等著作,系统梳理了中国画的笔墨传统与色彩理论,为当代绘画理论研究提供了重要参考。

在艺术界,马承祥的作品多次参加国内外重要展览,如全国美展、北京国际美术双年展、威尼斯国际艺术展等,并荣获“中国美术奖”“全国优秀中国画作品奖”等多项大奖,其作品被中国美术馆、故宫博物院、大英博物馆等国内外知名机构收藏,成为中国当代艺术的重要代表,他还积极参与中外艺术交流,多次赴欧美、日本等地举办个展,推动中国画走向世界,让更多人了解中国传统文化的魅力。

马承祥的艺术实践,不仅丰富了中国画的表现语言,更探索出一条传统艺术与现代审美融合的新路径,他用自己的创作证明:中国画并非一成不变的“古董”,而是在不断吸收、创新中焕发生机的艺术形式,正如他所言:“艺术的真谛在于传承与创新,只有扎根传统、拥抱时代,才能创作出真正打动人心的作品。”

相关问答FAQs

问:马承祥的山水画如何体现“传统与现代的融合”?

答:马承祥的山水画融合传统与现代主要体现在三个方面:一是笔墨技法的融合,他在继承宋元“披麻皴”“解索皴”等传统技法的基础上,吸收西方绘画的光影处理与线条节奏感,使笔墨更具表现力;二是色彩观念的融合,他突破传统水墨画的局限,将西画的色彩理论与矿物颜料的运用结合,创造出“色墨交融”的新视觉效果;三是构图理念的融合,他既保留传统山水画的“三远法”,又融入西方现代艺术的构成意识,通过虚实、疏密的对比增强画面的空间层次与视觉冲击力,太行秋韵》中,他以传统斧劈皴表现山石的刚毅,又以冷暖色彩的对比强化秋日的氛围,既有传统笔墨的力度,又有现代审美的张力。

问:马承祥的作品在艺术市场上有怎样的表现?其艺术价值体现在哪些方面?

答:马承祥的作品在艺术市场上备受青睐,其价格自21世纪以来稳步上升,尤其在2010年后,随着“新文人画”热潮的兴起,他的作品在嘉德、保利等拍卖行的成交价屡创新高,黄山松云图》在2018年北京保利秋拍中以1265万元成交,《江南春色》在2021年西泠印社春拍中以920万元成交,成为当代中国画市场的“硬通货”,其艺术价值主要体现在三个方面:一是学术价值,他探索的传统与现代融合路径,为当代中国画创新提供了重要参考;二是收藏价值,其作品被国内外顶级机构收藏,具有极高的史料与研究意义;三是审美价值,他的作品既有传统文人画的“气韵生动”,又有现代艺术的“形式美感”,能够跨越时代与文化背景,引发观众的共鸣。