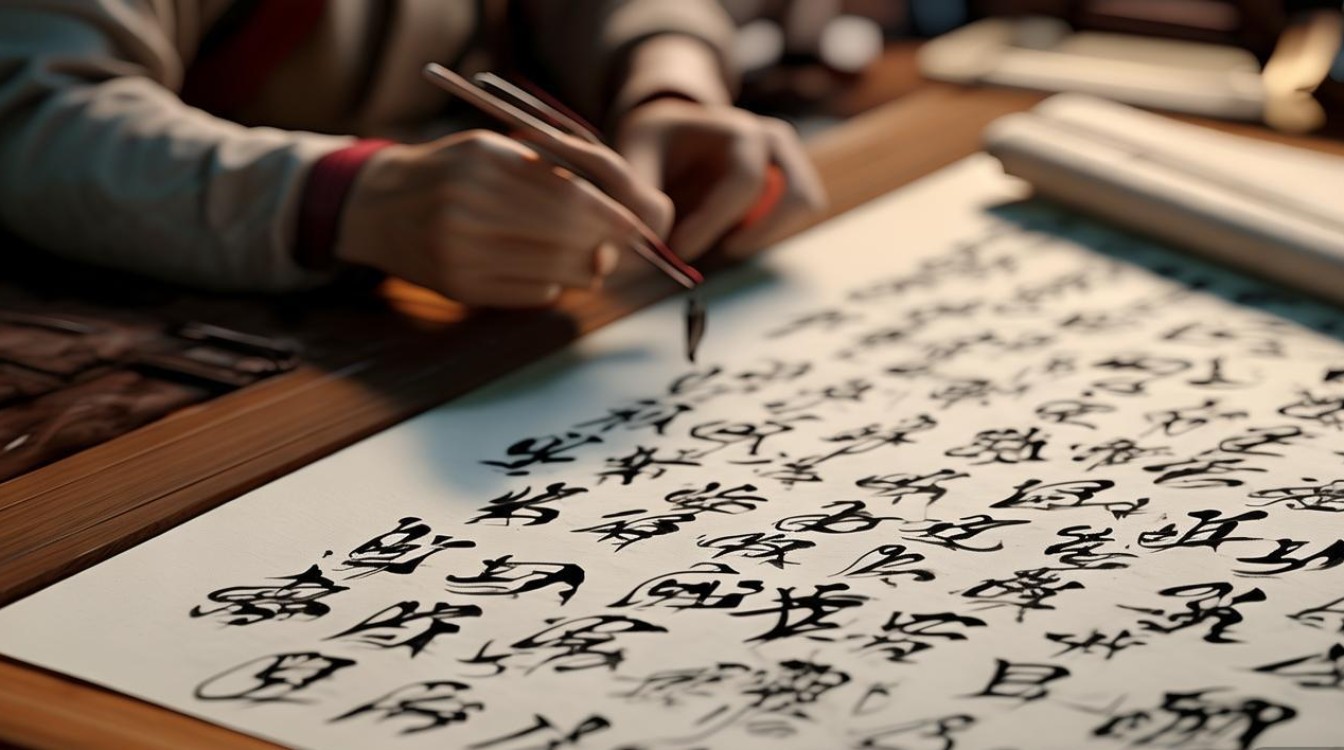

天祝山人书法,诞生于甘肃天祝藏族自治县这片多民族文化交融的土地,是青藏高原边缘地带书法艺术的独特呈现,它以汉书法为根基,融汇藏文书法的线条神韵与宗教艺术元素,在高原苍茫与人文厚重中,形成了兼具雄浑与灵动的艺术风貌,成为中华民族文化多样性在书法领域的生动注脚。

天祝自古为“丝绸之路”重要通道,汉藏文化在此交汇碰撞,唐代,吐蕃与中原王朝频繁交往,佛教经典与汉文典籍并行传播,当地寺庙中藏汉文对照的碑刻、经文成为早期书法雏形,明清时期,随着改土归流政策推行,大量文人入疆,汉书法教育深入藏区,当地文人既研习“二王”笔法、唐楷法度,又受藏传佛教唐卡、经书书法影响,逐渐打破单一书体界限,将藏文的纵向结构、装饰性线条融入汉字书写,形成了兼具实用性与艺术性的“天祝山人书法”早期形态,这种书法并非简单的文化拼贴,而是多民族在长期生产生活中审美共识的凝聚,是高原人民对“天人合一”哲学思想的视觉诠释。

天祝山人书法的艺术特色,集中体现在“融”与“变”二字,其用笔兼具汉书法的“屋漏痕”与藏文书法的“铁线描”:中锋行笔时如高原磐石般沉稳厚重,侧锋取势时又似草原雄鹰般劲健洒脱,线条中既有汉隶的“蚕头燕尾”,又有藏文的“刚日”(藏文书法中的硬朗笔法),在粗细、干湿、疾徐的变化中,展现出高原特有的生命力,结字方面,汉字突破传统横扁结构,借鉴藏文纵向拉伸的体势,显得挺拔峻拔;藏文则融入汉书法的“计白当黑”理念,在紧凑中求平衡,形成“汉骨藏魂”的独特风貌,章法上,既有汉书法行气连贯的流动感,又保留藏文经书字字独立、排列规整的庄严,疏密相间间,仿佛能看到牧民迁徙时的队形变化与寺庙诵经时的节奏韵律。

为更直观呈现其艺术特质,可从以下维度对比分析:

| 维度 | 传统汉书法 | 藏文书法 | 天祝山人书法 |

|---|---|---|---|

| 用笔 | 中锋为主,讲究“屋漏痕”“折钗股” | 硬朗刚劲,以“铁线描”为基 | 融合中锋浑厚与藏文刚劲,偶用侧锋取势 |

| 结字 | 横平竖直,重心平稳 | 纵向取势,结构紧凑 | 汉字借鉴藏文纵向拉伸,藏文吸收汉书法平衡美学 |

| 章法 | 行气连贯,疏密有致 | 经书式排列,字字独立 | 疏密相间,行气贯通,保留藏文经书的庄严感 |

| 文化符号 | 多为诗词文句、名言警句 | 以佛教真言、六字真言为主 | 藏汉双语内容,兼具儒家文雅与宗教庄严 |

| 代表载体 | 碑刻、帖学、楹联 | 经卷、唐卡、嘛呢石 | 寺庙匾额、民间楹联、艺术创作 |

天祝山人书法的文化意义,远超艺术范畴本身,它是汉藏民族交往交流交融的“活化石”:从华锐寺的藏汉文对照匾额,到牧民家中的双语楹联,书法成为跨越语言的文化密码,传递着“各美其美,美美与共”的共生智慧,作为甘肃省非物质文化遗产,其传承与发展,不仅守护了地域文化根脉,更为当代书法艺术创新提供了“多元一体”的实践样本——在全球化语境下,这种扎根于多民族文化土壤的艺术形式,恰是中华文化包容性与生命力的最佳证明。

相关问答FAQs

天祝山人书法与藏文书法、汉书法的关系是什么?

天祝山人书法是在汉书法与藏文书法基础上融合创新的产物,它以汉书法的笔法、结字为根基,吸收藏文书法的线条力度、纵向结构和宗教符号,同时打破两种书法的边界,形成兼具汉书法的雅致与藏文书法的雄浑的独特风格,书写汉字时会融入藏文的“头字”(藏文首字母的装饰写法),而书写藏文时则采用汉书法的“飞白”技巧,这种“你中有我,我中有你”的特征,使其成为汉藏文化深度融合的艺术结晶。

初学者如何入门天祝山人书法?

初学者可分三步走:首先夯实汉书法基础,重点练习楷书(如欧阳询、颜真卿)的中锋用笔和结构平衡,掌握“永字八法”;其次学习藏文基础,了解藏文字母的书写规律和线条特点,尤其是“刚日”(藏文书法中的硬朗风格)的运笔方式;最后尝试藏汉合璧创作,从简单的六字真言与汉字对联结合入手,在实践中体会两种书法的融合技巧,建议多观摩天祝当地寺庙碑刻、民间楹联等实物作品,感受其地域文化韵味,避免单纯临摹而忽略背后的文化内涵。