李廷魁(1628-1705),字斗垣,号松崖,山东胶州人,清初著名书法家,与姜宸英、汪士鋐并称“清初三家”,其书法熔铸晋唐、旁及宋元,以行草见长,既有帖学的婉转流美,又含碑学的骨力洞达,在清代书坛独树一帜。

李廷魁幼承家学,五岁临池,初学王羲之《乐毅论》、欧阳询《九成宫》,打下了坚实的楷书基础,青年时期转攻行草,深得《兰亭序》笔意,后遍临颜真卿《祭侄文稿》、怀素《自叙帖》,兼取米芾“刷字”之率意与董其昌“淡墨”之雅逸,中年游历江南,得见大量宋元墨迹,风格渐趋成熟,用笔由早期的“秀润”转向“老辣”,结字由“端严”变为“奇崛”,晚年融篆隶笔意于行草,线条更显沉雄,形成“雄强而不失秀逸,纵肆而自有法度”的独特风貌。

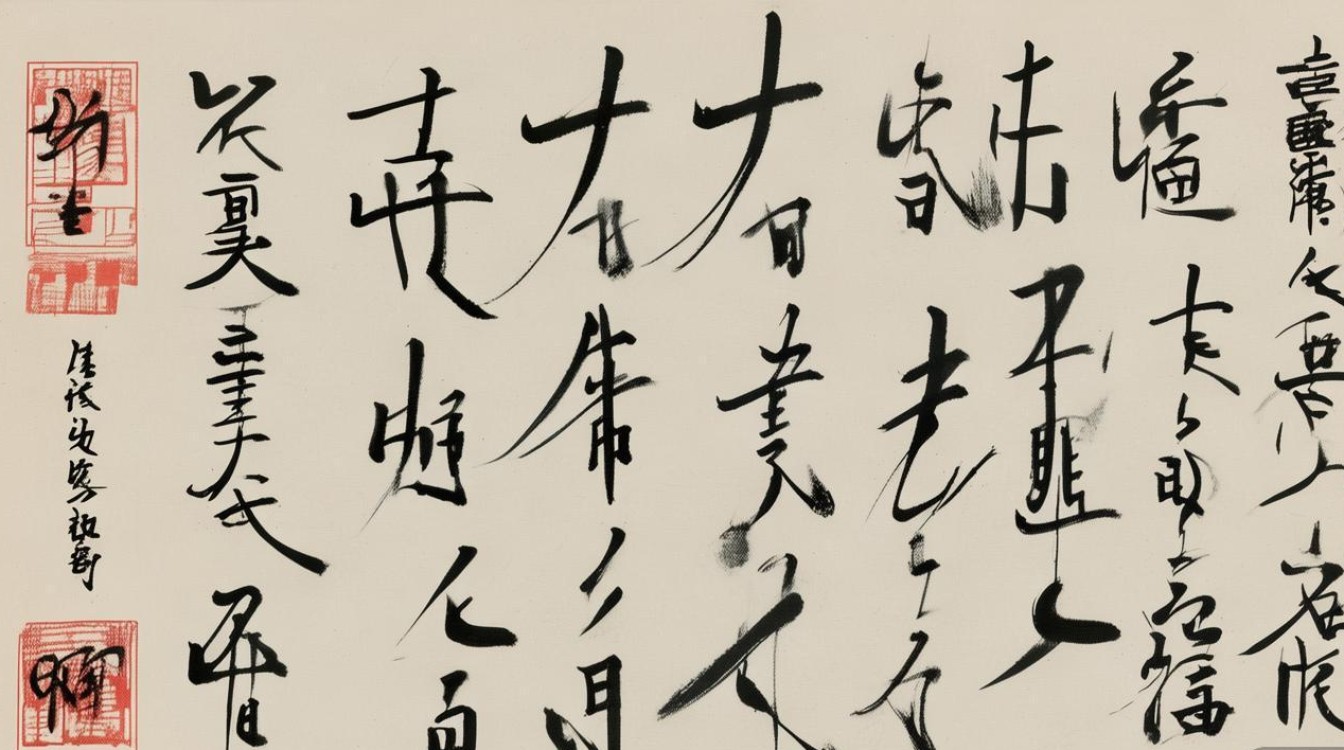

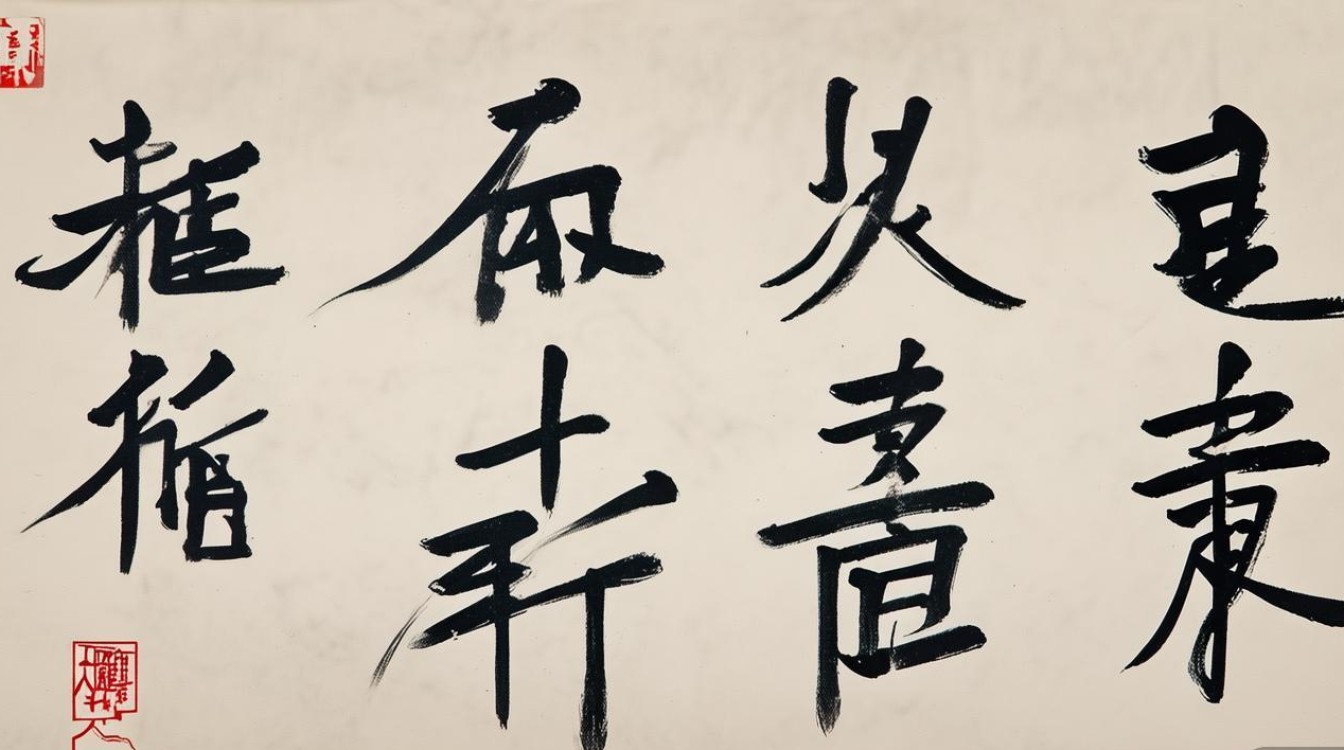

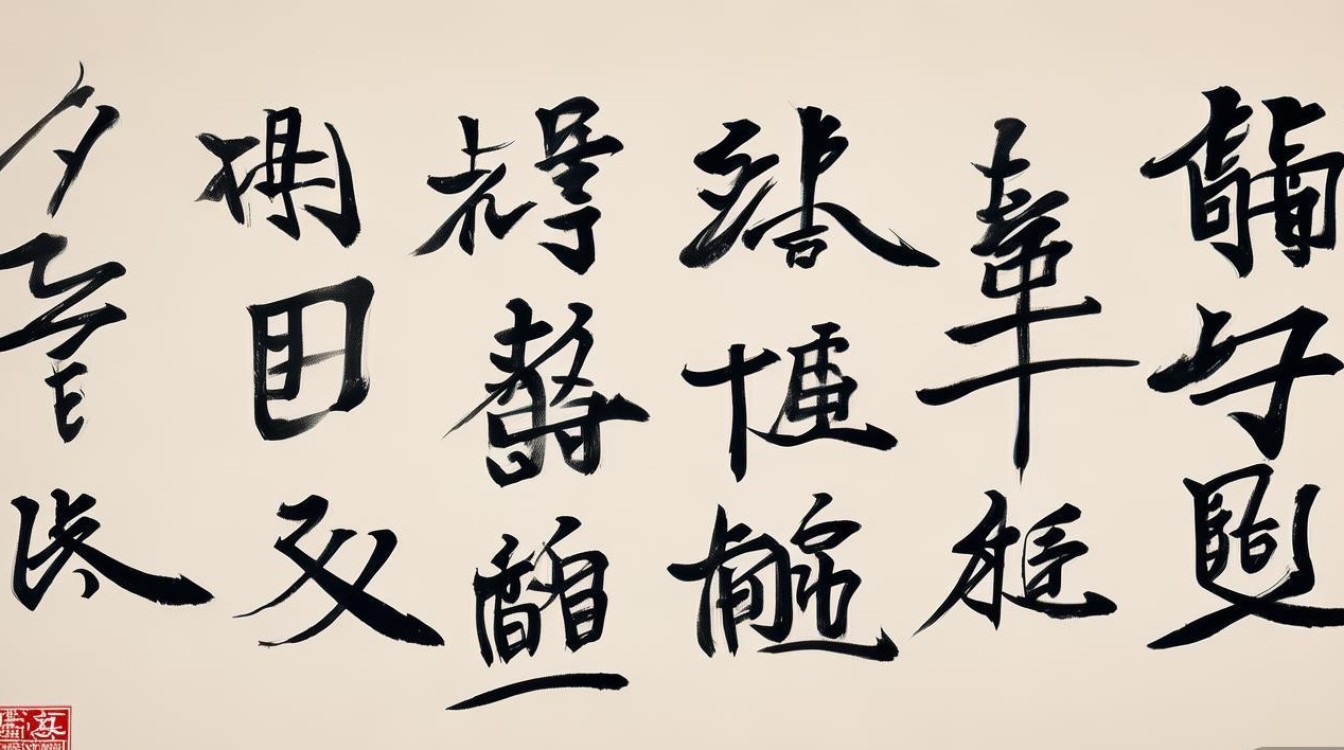

其艺术特色首先体现在用笔上,提按分明,转折处多方折如刀,使转处圆劲如筋,如“点”画如高峰坠石,“横”画似千里阵云,“竖”画如万岁枯藤,既见力度,不失韵致,结字则打破常规,或上紧下松,或左密右疏,或欹侧取势,如“之”字灵动多变,“也”字奇正相生,于险绝中求平稳,于错落中见和谐,章法上,行距疏朗,字距错落,墨色由浓至淡,枯润相间,整体如行云流水,气脉贯通,展现出“无意于佳乃佳”的自然境界。

传世代表作有《赤壁赋卷》,纸本行书,纵28厘米,横596厘米,现藏于故宫博物院,此卷作于康熙三十二年(1693年),时年六十五岁,通篇一气呵成,用笔酣畅淋漓,结字大小参差,墨色浓淡相映,将苏轼《赤壁赋》的旷达意境与书法的抒情性完美结合,被誉为“文心书韵双绝”,另有《草书千字文》,绢本,纵25厘米,纵358厘米,上海博物馆藏,此卷用笔狂放而不失法度,线条如龙蛇飞舞,展现了晚年“人书俱老”的境界,其书法在当时影响深远,康熙帝曾赞“松崖书法,直追晋唐”,朝鲜、日本使者亦以得其书作为荣。

李廷魁的书法对清代中期“帖学”与“碑学”的融合起到了推动作用,其“碑意帖韵”的创作理念影响了后来的邓石如、伊秉绶等书家,近代书法家沈尹默称其“行草能兼碑帖之长,为清初书坛不可多得之大家”,其书作多被故宫博物院、上海博物馆、台北故宫等机构收藏,成为研究清代书法的重要实物资料。

| 时期 | 风格特点 | 代表取法 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期(20-40岁) | 端庄严谨,笔法精严 | 王羲之《兰亭序》、欧阳询《九成宫》 | 《楷书心经册》 |

| 中期(40-60岁) | 奔放流畅,率意自然 | 米芾《蜀素帖》、董其昌《试墨帖》 | 《行书陶渊明诗卷》 |

| 晚期(60岁后) | 老辣苍劲,奇崛雄强 | 颜真卿《祭侄文稿》、篆隶笔意 | 《赤壁赋卷》《草书千字文》 |

FAQs

问:李廷魁书法与同时代的书家如王铎、傅山相比,有哪些独特之处?

答:李廷魁书法与王铎的“连绵草书”、傅山的“宁拙毋巧”风格不同,其独特之处在于“碑意帖韵”的融合,王铎书法以连绵跌宕、气势磅礴见长,傅山则强调“四宁四毋”,追求拙朴生辣,而李廷魁在继承帖学婉转流美的同时,融入了碑学的骨力与篆隶的厚重,用笔刚柔并济,结字奇正相生,既有帖学的雅逸,又有碑学的雄强,风格更显中和圆融。

问:初学者如何临习李廷魁书法?

答:初学者临习李廷魁书法,建议分三步走:第一步从早期楷书入手,临摹《楷书心经册》,掌握其用笔的精准与结字的端庄;第二步过渡到中期行书,如《行书陶渊明诗卷》,体会其用笔的提按转折和字形的疏密变化;第三步研习晚期行草,如《赤壁赋卷》,感受其气脉贯通的章法和墨色的枯润变化,临习时需注意“先形似后神似”,先准确把握笔画形态,再理解其情感表达,切忌一味追求狂放而忽视法度。