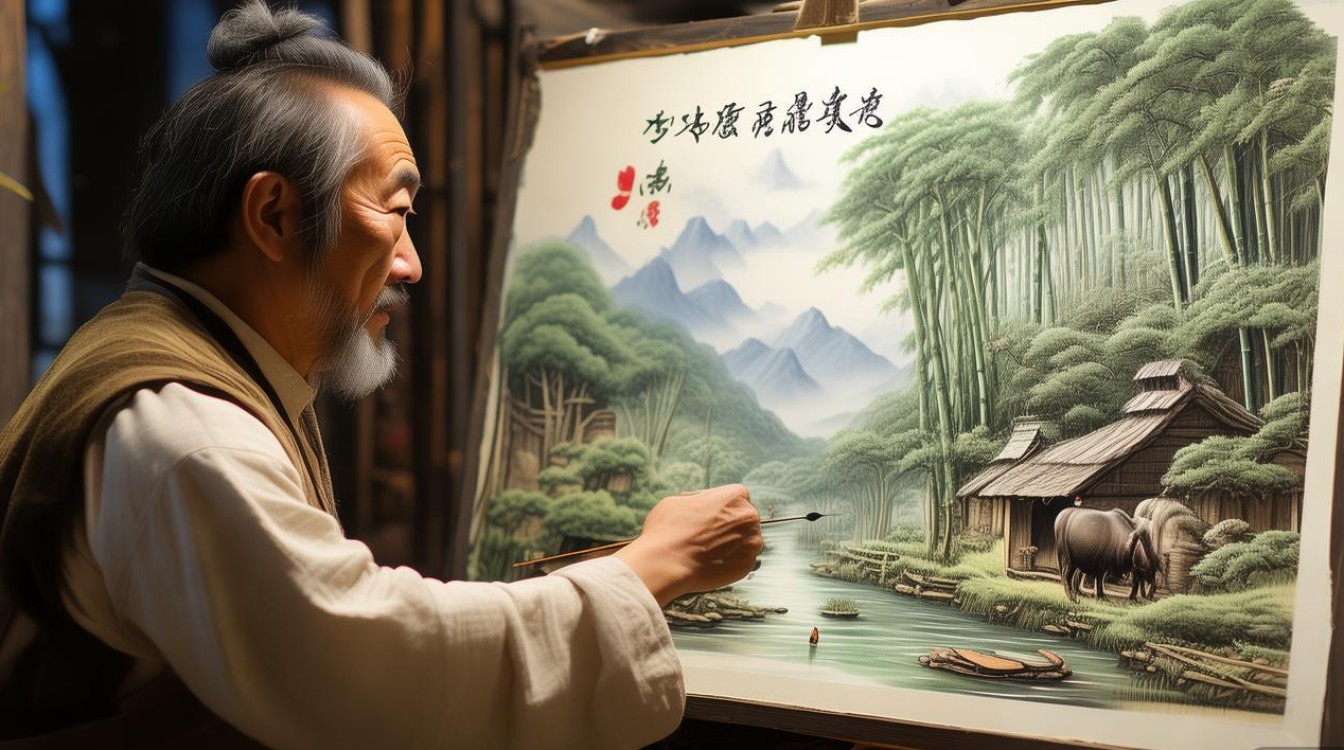

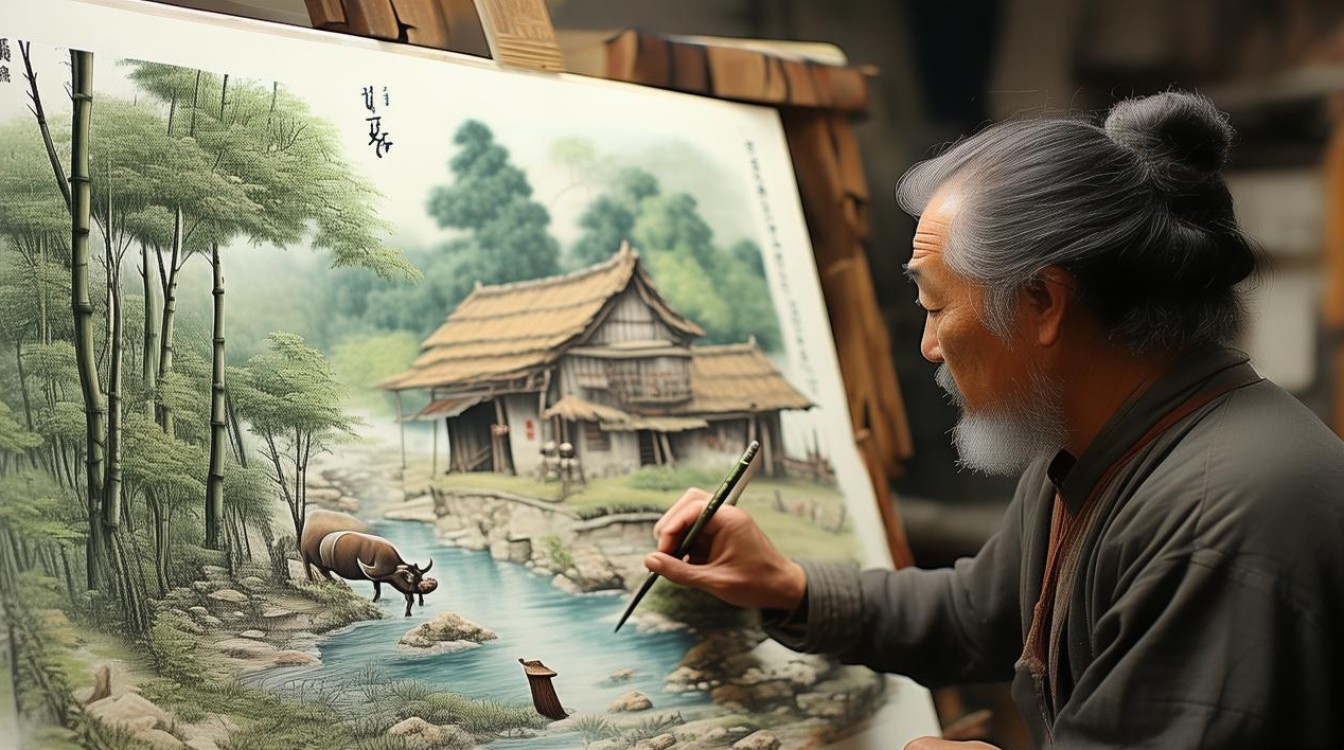

在当代艺术的多元探索中,“字饭牛画家”这一独特的艺术实践群体逐渐走进公众视野,他们以文字为骨、饮食为肉、牛为魂,将农耕文明的基因融入现代绘画语言,在笔墨间勾勒出中国乡土文化的鲜活肌理,这类艺术家的创作并非简单的元素拼贴,而是对“字”的文化承载力、“饭”的生活温度、“牛”的精神象征进行深度解构与重构,最终形成一种既有传统底蕴又具当代性的艺术表达。

“字”在他们的创作中,既是视觉符号,更是文化密码,甲骨文中的“牛”、诗词里的“春耕”、农谚中的“秋收”,这些文字被解构为线条、肌理或构图骨架,承载着从上古至今的文明记忆,一位代表性的“字饭牛画家”曾分享,他在创作时会先研读地方农谚,将“人勤地不懒”这类口语化的文字转化为书法线条,再以牛的脊梁为载体进行书写,让文字与牛的形象形成“你中有我、我中有你”的共生关系。“饭”则代表着最本真的生活现场——新碾的稻谷、蒸腾的米香、农家的土灶,这些元素被转化为画面的色彩与质感,让艺术从象牙塔走向田间地头,在一幅名为《炊烟》的作品中,艺术家用赭石色涂抹土灶,米粒般的白色颜料点缀其中,远看如炊烟袅袅,近观才发现每一粒“米”都由“民以食为天”的局部文字变形而成,既保留了食物的形态,又传递了“食为政首”的古老智慧,而“牛”作为农耕文明的核心意象,不仅是劳作的伙伴,更象征着坚韧、奉献与生命轮回,艺术家笔下的牛,既有汉代画像石的古朴雄浑,又有现代艺术的抽象变形——有的牛以书法的“飞白”笔触勾勒,仿佛在奔跑中留下文字的轨迹;有的牛身由“耕耘”“收获”等文字重复排列,构成独特的“文字肌理”,让观者在触摸画面时,能感受到文字的凹凸与牛皮肤的纹理。

在技法上,“字饭牛画家”打破了传统绘画的门类界限,他们常以水墨为基底,融入书法的“飞白”与“顿挫”勾勒牛的轮廓,使线条兼具力量与韵律;饮食元素则采用工笔细致描绘,一粒米、一片菜叶都清晰可见,与水墨的写意形成虚实对比,文字的处理尤为巧妙——或以篆刻形式钤印于画面角落,或以行草笔法融入背景肌理,甚至将文字“画”成牛的毛发纹理,让观者在细读中发现“字中有画,画中有字”的趣味,色彩上,他们偏爱大地色系:赭石表现土地的厚重,藤黄模拟谷物的光泽,花青晕染出炊烟的朦胧,整体色调温暖而质朴,唤起观者对乡土生活的集体记忆,一位年轻艺术家在创作《秋收》时,特意用发酵后的米汤调制颜料,使画面呈现出类似陈年谷物的温润光泽,这种“以食为墨”的尝试,让饮食元素不仅停留在题材层面,更成为艺术语言的一部分。

“字饭牛画家”的代表作品往往以“系列化”呈现,形成完整的叙事逻辑,以下是部分典型作品的梳理:

| 作品名称 | 创作年份 | 核心元素与艺术风格 |

|---|---|---|

| 《春耕帖》 | 2020 | 以水墨绘耕牛奋蹄之姿,背景融入“春种一粒粟”等农谚书法,线条粗犷有力,展现农耕力量。 |

| 《炊烟里的诗》 | 2022 | 工笔描绘农家土灶与蒸米饭场景,炊烟中隐现“粒粒皆辛苦”诗句,色彩温暖细腻,传递生活温情。 |

| 《牛耕四季图》 | 2021 | 长卷形式分四季展现农事,每季配节气文字(如“立夏”“芒种”),牛的姿态随农事变化,兼具叙事性与象征性。 |

| 《字牛说》 | 2023 | 抽象构图,以牛的剪影为框架,内部填充“耕读传家”等文字,黑白灰对比强烈,探讨传统与现代的碰撞。 |

近年来,“字饭牛画家”的作品在多地美术馆巡回展出,引发广泛关注,2023年北京“乡土回响”主题展览中,一幅融合《齐民要术》文字与耕牛图的作品,被国家博物馆收藏,他们还走进乡村小学开展“画说我们的家乡”美育活动,教孩子们用文字和画笔记录身边的“牛”与“饭”,让年轻一代在创作中触摸传统文化,评论家认为,这类艺术实践打破了“高雅”与“通俗”的壁垒,为当代艺术注入了来自土地的鲜活生命力,也为乡村振兴中的文化传承提供了新思路。

FAQs

-

问:“字饭牛画家”的创作与传统农耕题材绘画有何不同?

答:传统农耕题材绘画多聚焦于劳作场景的写实再现,而“字饭牛画家”更注重文化符号的当代转译,他们不仅描绘“牛耕”“丰收”等画面,更通过文字、饮食等元素的融合,构建起“文化-生活-精神”的三重维度,使作品既有视觉美感,又有文本深度,更能引发观者对文化根源的思考。

-

问:普通人如何欣赏“字饭牛画家”的作品?

答:可从“三看”入手:一看“字”与画的融合,尝试找出画面中的文字,理解其与主题的关联;二看“饭”的细节,关注饮食元素的描绘方式,感受生活气息;三看“牛”的姿态,体会牛在不同场景中的象征意义,同时结合对乡土生活的记忆,更容易产生情感共鸣。