秦效侃(1934-2018),四川成都人,当代著名书法家、教育家,曾任重庆书法家协会副主席、西南大学美术学院教授等职务,他一生扎根传统、锐意创新,以深厚的学养与独特的艺术风格,在当代书坛树立了鲜明的个人标识,其书法艺术不仅继承了文人书法的精髓,更融入了时代审美,成为连接传统与现代的重要桥梁。

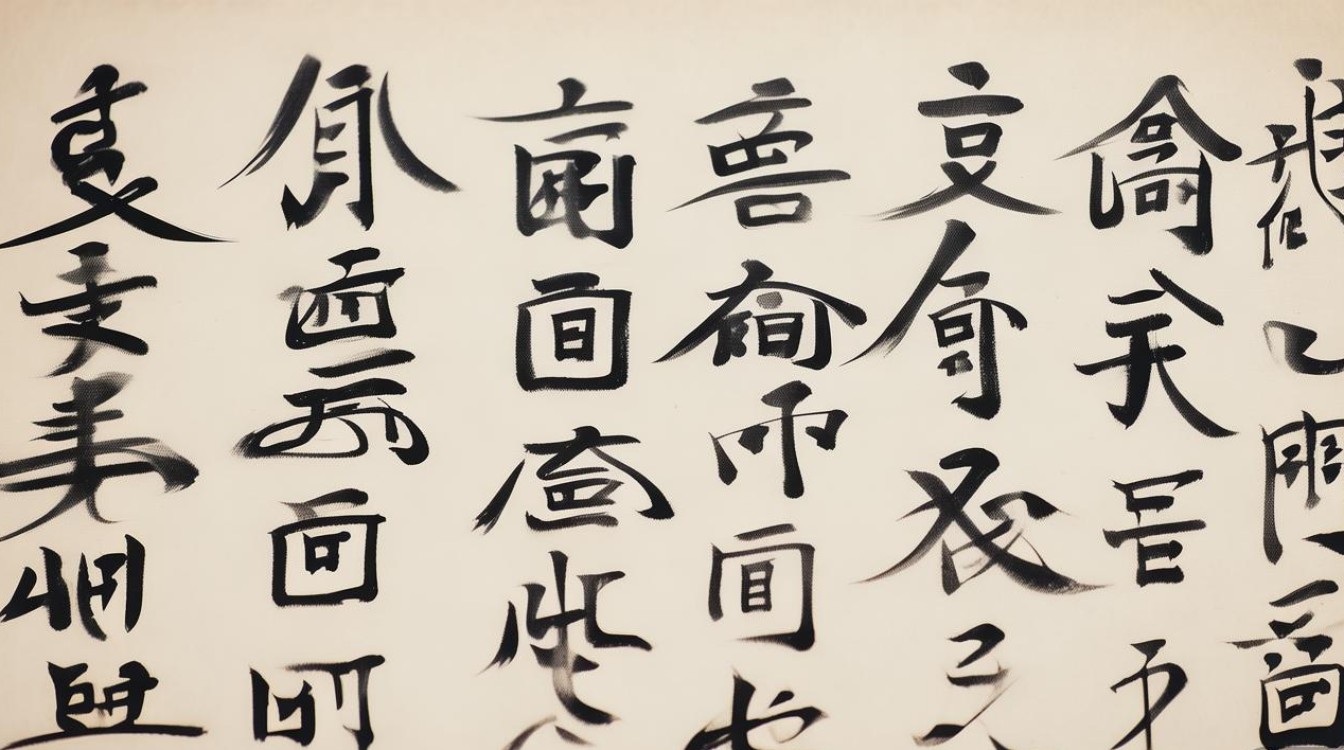

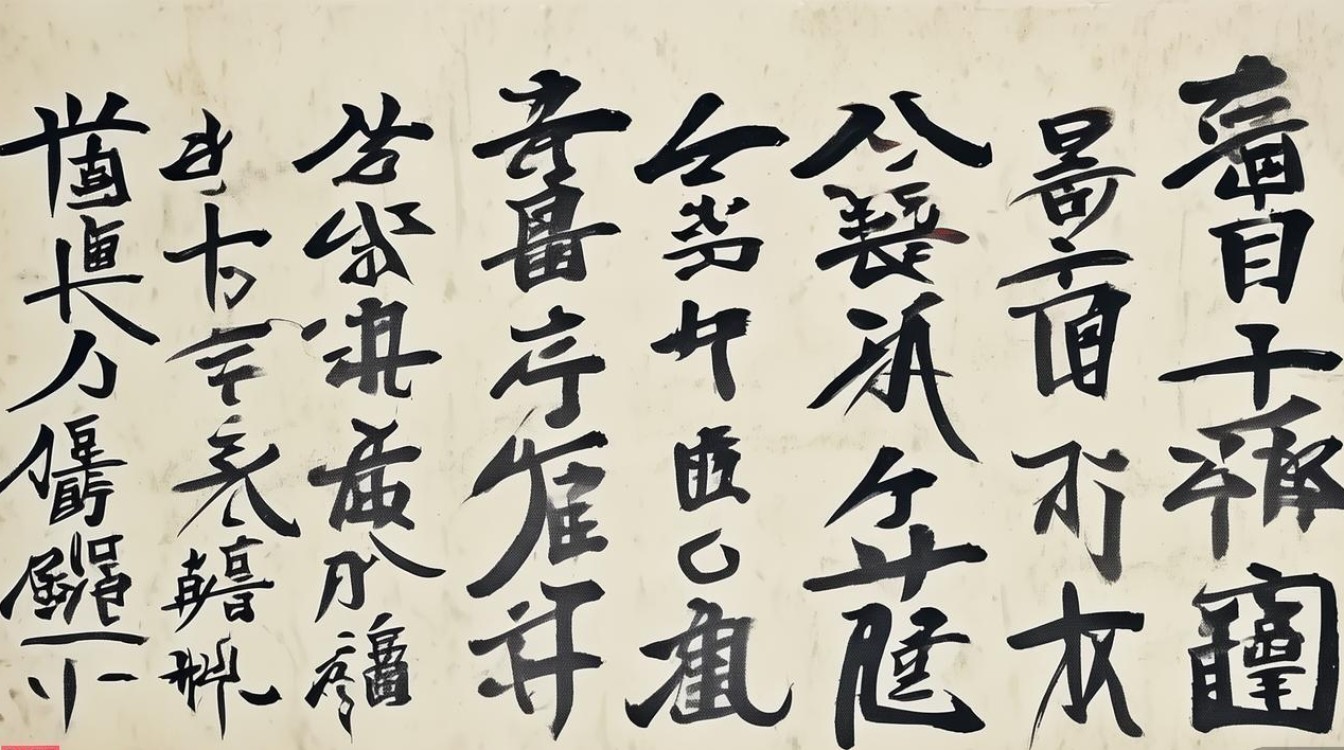

秦效侃的书法诸体皆擅,尤以行书、楷书成就最为卓著,其行书取法“二王”的俊逸潇酒,融合颜真卿的雄浑厚重,兼收苏轼的烂漫天真,最终形成刚柔并济、自然天成的艺术风貌,观其行书作品,用笔以中锋为主,辅以侧锋取势,线条圆劲中见方折,提按转折间分明而富有节奏感,如横画起笔藏锋,行笔如“屋漏痕”般沉稳,收笔时顿挫含蓄,既含晋人的风骨,又具唐法的严谨;点画则如“高山坠石”,厚重而不失灵动,牵丝引带自然流畅,字与字之间虽独立成形,却通过笔意的呼应、行气的贯通,形成“形散神聚”的整体效果,结体上,他打破常规,欹正相生,疏密有致,单字结构不拘泥于平正,而是通过笔画的长短、开合、欹侧变化,营造出动态平衡之美,之”字的捺画舒展飘逸,“也”字的竖弯钩内敛含蓄,既呼应字势,又顾盼生姿,于险绝中见平稳,于变化中显和谐。

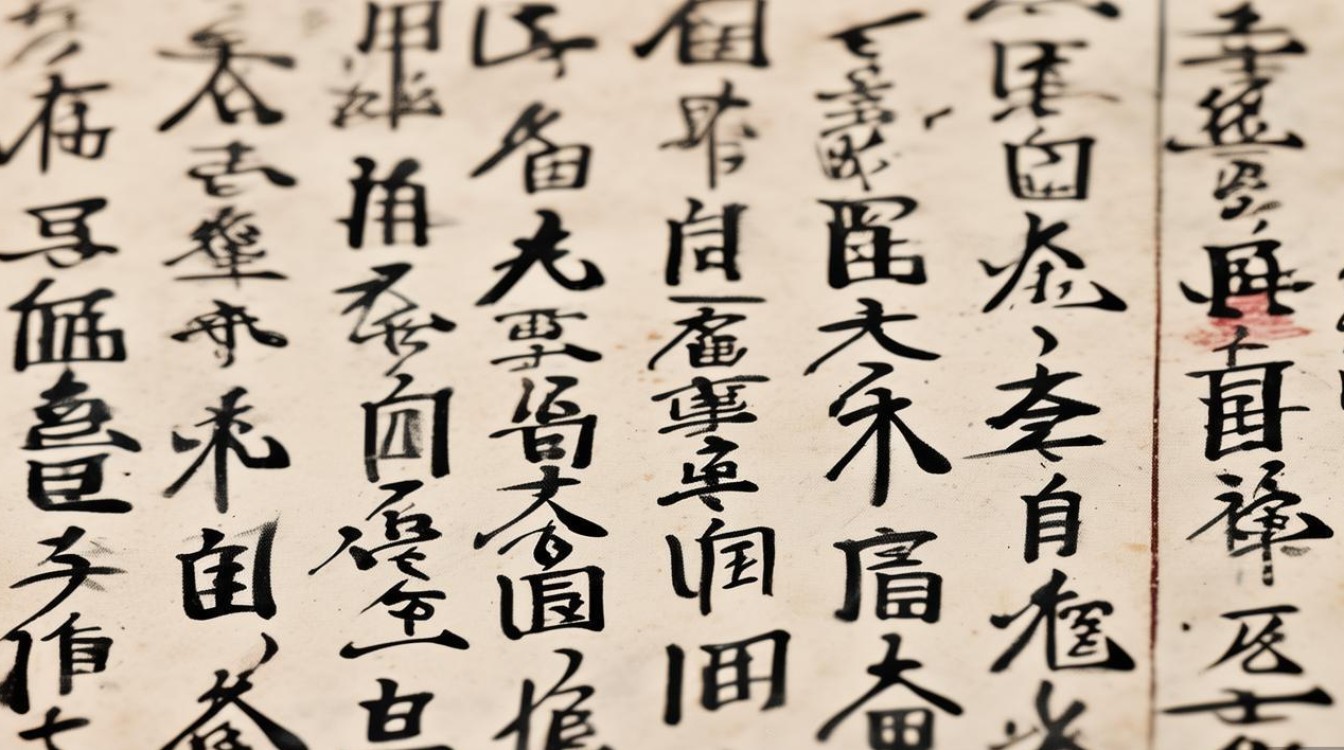

楷书方面,秦效侃早年临摹欧、颜、柳诸家,后上溯魏晋,尤得《张猛龙碑》《龙门二十品》的方劲雄健与《兰亭序》的流美洒脱,其楷书作品笔画遒劲,起收分明,横画平正而不呆板,竖画挺拔而不僵直,撇捺舒展而富有弹性,结体端庄严谨,中宫紧收,外围开张,既具唐楷的法度森严,又含魏碑的奇崛多姿,尤为难得的是,他的楷书虽“守法”却不“泥法”,在严谨中融入个人性情,于端庄中透出灵动之气,展现出“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的艺术境界。

章法布局上,秦效侃深谙“计白当黑”之妙,无论是条幅、中堂,还是手札、小品,他都能根据内容与形式需求,灵活处理字与字、行与行之间的关系,整体布局疏朗有致,虚实相生,密处不拥挤,疏不显空旷,形成“疏可走马,密不透风”的强烈节奏感,尤其擅长通过留白营造意境,作品中的空白处并非“无”,而是气韵流动的“虚”,与笔墨的“实”相互映衬,使画面更具层次感和空间感,墨法运用上,他注重浓淡干湿的变化,蘸墨饱满时墨色浓黑如漆,行笔飞白处枯笔如“锥画沙”,枯润相济,层次丰富,既增强了作品的视觉冲击力,又传递出苍茫浑厚的艺术感染力。

秦效侃的艺术理念,核心在于“师古而化古,以情写心”,他认为书法不仅是笔墨技巧的展现,更是学养、性情与时代精神的融合,他曾言:“书法学习需扎根传统,如树木之有根根;但更要‘与时俱进’,如河流之有活水。”他反对脱离传统的“创新”,也反对泥古不化的“仿古”,主张在深入理解传统精神的基础上,融入个人对生活的感悟与对时代的思考,使作品既有“古意”又有“新意”,这种理念贯穿于他的创作实践,使其作品既有文人书法的典雅书卷气,又具当代审美的鲜活生命力。

在艺术成就上,秦效侃的作品多次入选全国书法篆刻展、中日书法交流展等重要展览,被中国美术馆、陕西省博物馆等机构收藏,并出版《秦效侃书法作品集》《楷书技法教程》等著作。《楷书技法教程》以其系统性与实用性,成为书法教育的重要参考,影响了一代书法学习者,他的书法不仅在国内广受赞誉,还曾赴日本、新加坡等国展出,推动了中国传统文化的国际传播。

作为教育家,秦效侃从事书法教学四十余年,先后在西南大学、重庆师范大学等高校任教,培养了大批书法人才,他教学严谨,注重“技道并重”,既强调临帖的重要性,要求学生从传统中汲取养分;又注重培养学生的学养与性情,鼓励“读万卷书,行万里路”,将书法与文学、哲学、历史等学科融会贯通,他常对学生说:“书法是‘心画’,心中有什么,笔下就有什么。”这种“以文化人”的教育理念,使他的学生不仅掌握了书法技法,更提升了综合素养,许多人已成为当代书坛的中坚力量。

| 技法维度 | 风格特点 |

|---|---|

| 用笔 | 中锋为主,侧锋辅之,线条圆劲方折,提按分明,兼具“屋漏痕”浑厚与“锥画沙”劲利 |

| 结体 | 欹正相生,疏密有致,通过笔画长短、开合、欹侧变化营造动态平衡 |

| 章法 | 行气贯通,虚实相生,整体布局疏朗,字行呼应紧密,留白自然,节奏感强 |

| 墨法 | 浓淡干湿,层次丰富,注重枯润变化,浓墨沉稳,淡墨灵动,枯笔苍茫 |

秦效侃的书法艺术,是传统精神与时代审美的完美融合,他以毕生精力践行“传承中创新,创新中传承”的艺术理念,为当代书法发展注入了活力,其作品不仅展现了书法的艺术魅力,更传递了中国传统文化的精神内核,对后世书法创作与教育产生了深远影响。

FAQs

-

问:秦效侃书法的师承渊源主要有哪些?

答:秦效侃早年受业于川籍书法家陈子庄、余中英等先生,打下了坚实的传统基础,后潜心研习历代碑帖,尤对“二王”(王羲之、王献之)的行书、颜真卿的楷书、苏轼的行草用力最勤,他主张“转益多师”,在继承中融入个人理解,逐渐形成刚柔并济、自然洒脱的独特风格。 -

问:秦效侃的书法教育理念有何特点?

答:秦效侃的书法教育理念强调“根基为本,性情为魂”,他认为书法学习需从临帖入手,深入传统,打好楷书、行书等基础;同时注重培养学生的学养与性情,主张“书为心画”,鼓励学生将个人情感与生活体验融入创作,他反对机械模仿,提倡“师古而化古”,在传统中寻找个性表达,形成了理论与实践并重、技法与修养结合的教育特色。