王闿运作为晚清湘学派的领袖人物,其书法艺术在清代书坛独树一帜,既承载了传统文人的书卷气,又融入了碑学兴起的时代新变,形成了兼具“学者风骨”与“笔墨意趣”的独特风貌,他的书法不仅是个人才情的体现,更是晚清学术与艺术交融的缩影,对后世研究清代文人书法具有重要的参考价值。

王闿运(1833-1916),字壬秋,号湘绮,湖南湘潭人,他早年治经学,精研《诗经》《春秋》,中年后以文章名世,门生弟子遍及朝野,如杨度、齐白石、曾宝荪等皆出其门,其书法启蒙于家学,幼年临习欧、赵楷书,打下坚实的法度根基;青年时期受乾嘉以来碑学思潮影响,转而研习汉魏碑版,尤好《张猛龙碑》《爨龙颜碑》等,兼取北朝墓志的雄强与简牍的灵动;晚年融会贯通,将碑学的骨力与帖学的韵致相结合,形成了“拙中见巧、厚里藏锋”的个人风格。

王闿运的书法以行书、楷书成就最高,隶书、篆书亦有涉猎,但传世较少,其书法风格的形成,与他的学术思想、人生经历密不可分,作为经学家,他强调“文以载道”,书法亦被视为“心画”的延伸,故其作品多含金石气与学者风;而作为身处乱世的知识分子,他的书法又暗藏一种沉郁顿挫的苍茫感,既有对传统的坚守,也有对时代审美的回应。

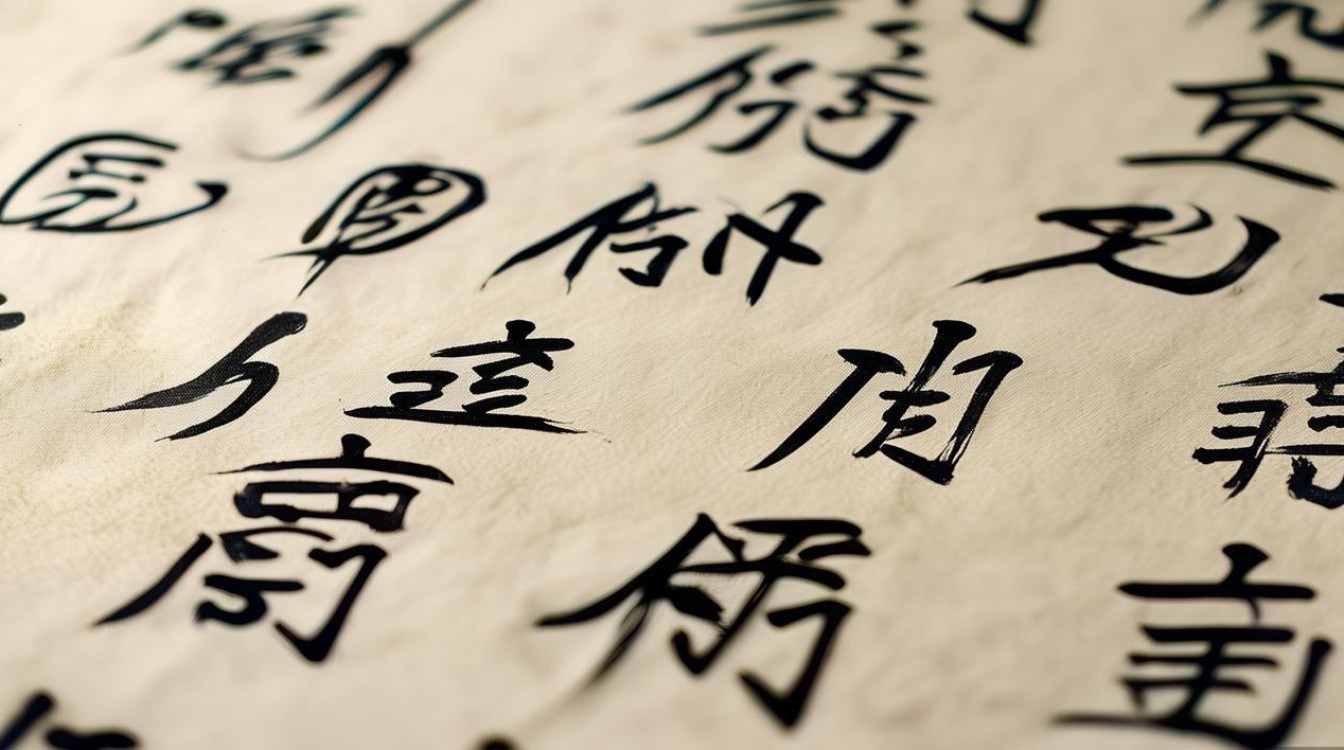

在用笔上,王闿运以“方笔为主,圆笔为辅”,方笔取北碑的峻利与骨力,如切如截,转折处多折钗股之姿;圆笔取晋唐帖学的温润与流畅,如锥画沙,行笔时含而不露,富有弹性,他善用“逆锋起笔,中锋行笔”,笔势沉着,力透纸背,尤其在捺画和横画的收笔处,常以“顿挫出锋”显出峻爽之气,避免了北碑易生的板滞感,结体方面,他打破馆阁体的匀称平稳,以“茂密为势,疏朗为趣”,字形多呈扁方,借鉴隶书的横势,但内部结构紧凑,重心偏低,显得庄重而不失灵动,章法上,他注重行气贯通,字与字、行与行之间顾盼生姿,疏密自然,既有“大珠小珠落玉盘”的节奏感,又有“行云流水”的连贯性,整体气息古雅而富有张力。

墨法的运用是王闿运书法的另一特色,他反对浓墨重彩的刻意雕琢,主张“墨随笔走,自然天成”,作品中常见“浓淡枯湿”的变化:行笔疾处墨稍淡,显出飘逸;行笔缓处墨浓重,凸显骨力;枯笔处则飞白自然,如“屋漏痕”,苍茫老辣,这种墨法变化不仅增强了作品的形式美感,也传递出他“随心所欲不逾矩”的创作心态,为更直观呈现其风格特征,可参考下表:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表作品举例 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方笔为主,圆笔为辅;逆锋起笔,中锋行笔;顿挫出锋,峻爽有力 | 《行书七言联》《楷书千字文》 |

| 结体 | 扁方取势,茂密为骨;内部紧凑,重心偏低;疏密对比,奇正相生 | 《行书手札》《隶书张迁碑题跋》 |

| 章法 | 行气贯通,疏密自然;字字顾盼,行行呼应;整体古雅,富有节奏 | 《行书册页》《楷书论语序》 |

| 墨法 | 浓淡枯湿,自然变化;疾淡缓浓,随性而发;枯笔飞白,苍茫老辣 | 《行书李白诗卷》《行书杂记》 |

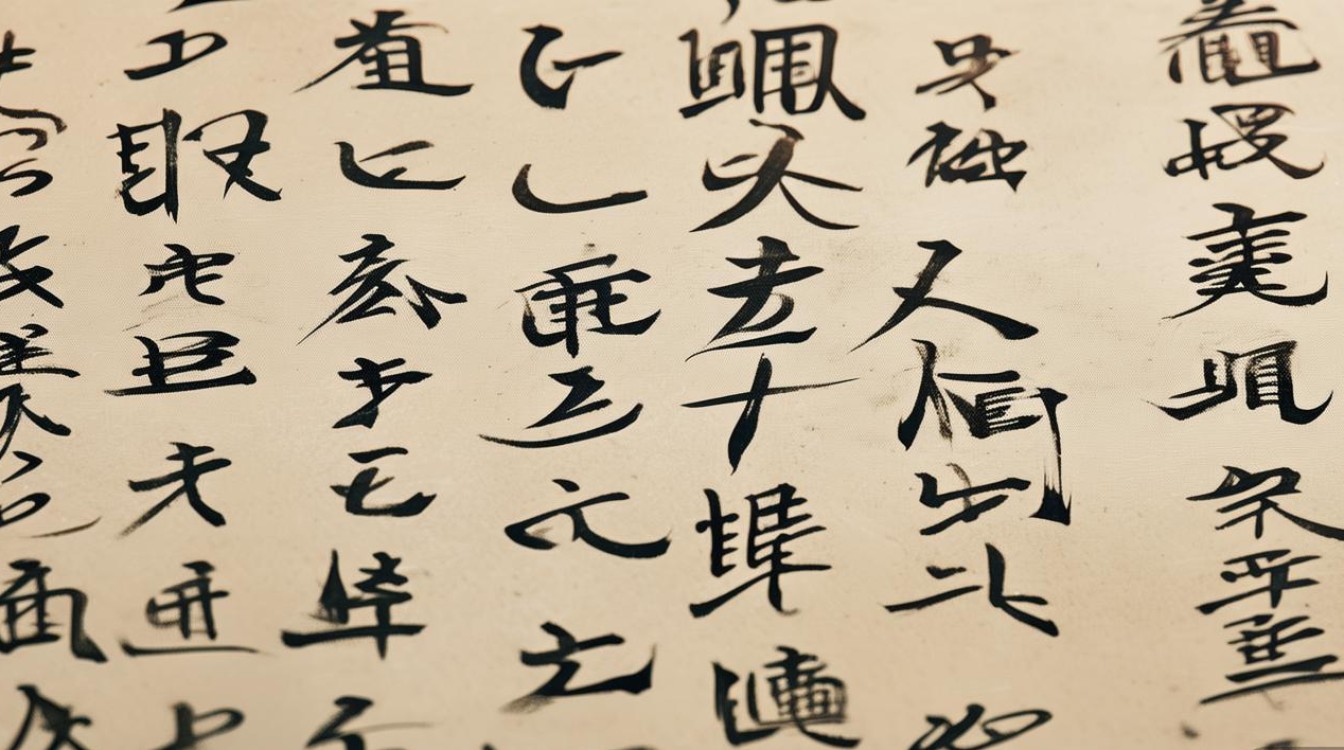

王闿运的书法理论亦颇有建树,他主张“书贵神韵,尤重骨力”,认为“书法与文章同源,皆以气为主”,在《湘绮楼论书》中,他曾写道:“学书当先求骨力,骨力立矣,然后求韵致;韵致得矣,然后变化出之,斯为上乘。”这种“骨力—韵致—变化”的三重境界,既是对传统书论的继承,也是对自己创作经验的归纳,他反对“以书掩人”,强调“以人传书”,认为书法家的品格、学问是书法艺术的灵魂,这一观点对后世文人书法影响深远。

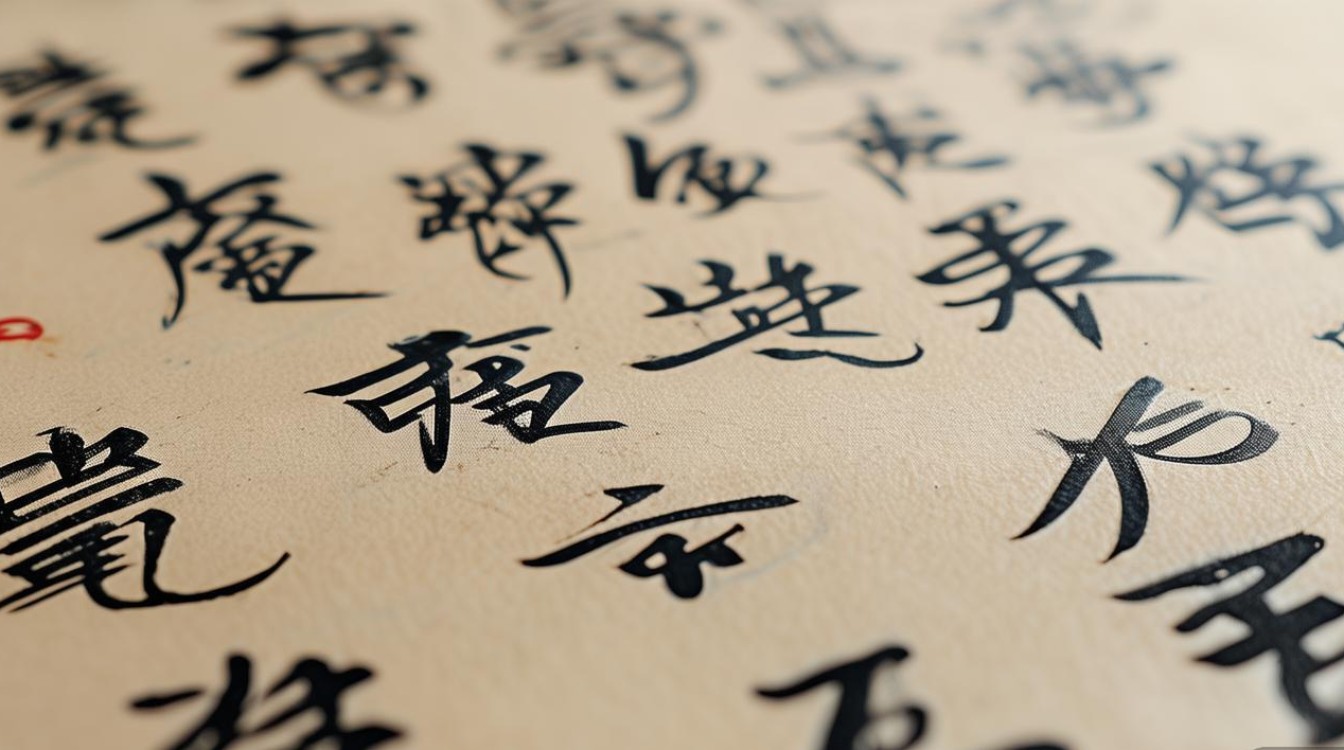

在晚清碑学大兴的背景下,王闿运的书法既不同于何绍基的“八分回腕”,也有别于赵之谦的“北碑南帖”,而是以学者的理性思考,将碑的“质”与帖的“文”有机结合,形成了“质而不野,文而不媚”的独特风貌,他的作品既有汉魏碑版的雄强朴拙,又有晋唐书法的温润典雅,既有金石的厚重感,又有文人的书卷气,为清代书法的转型提供了新的思路。

王闿运的书法在当时已负盛名,其作品多被文人雅士收藏,如《行书七言联》“海为龙世界,云是鹤家乡”,用笔劲健,结体疏朗,被时人誉为“有太白之风”,晚年作品更显老辣,如《行书手札》,笔法圆融,章法自然,字里行间流露出一派超然物外的文人气息,相较于他的学术成就,其书法艺术在后世的研究中略显沉寂,但这并不影响其在清代书法史上的重要地位——他不仅是晚清碑学帖学融合的实践者,更是“学者书法”的典范,其作品所承载的文化内涵与艺术价值,值得我们深入挖掘与传承。

相关问答FAQs

Q1:王闿运的书法与何绍基的书法有何异同?

A:王闿运与何绍基同为晚清书法大家,均受碑学影响,但风格迥异,相同点在于:二者皆主张碑帖融合,重视书法的骨力与气韵,且均以行书成就最高,不同点在于:何绍基书法以“回腕执笔”著称,用笔圆劲厚重,结体茂密奇崛,带有强烈的个性色彩,代表作《张公墓志铭》尽显“拙趣”;王闿运则更强调“学者风骨”,用笔方圆兼备,结体扁方疏朗,气息古雅平和,少了何绍基的“奇崛”,多了几分“文气”,风格更显内敛含蓄。

Q2:王闿运的书法对近现代湖南书坛有何影响?

A:王闿运作为湖南近代文化名人,其书法对湖南书坛影响深远,他长期在湖南讲学,门生弟子多受其书风沾染,如齐白石早年曾受其点拨,其书法中的“拙朴”与王闿运的“质而不野”有相通之处;湖南书家如曾熙、胡沁园等,亦在不同程度上吸收了他的碑帖融合理念,他提出的“以学养书”“书为心画”等理论,推动了湖南书坛“学者型书法”的发展,使湖南成为近现代文人书法的重要阵地,其影响延续至今。