刘孝军,当代书法艺术领域颇具影响力的实践者与传播者,1965年生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化沃土,耳濡目染间对汉字之美萌生浓厚兴趣,其书法之路以帖学为基,兼取碑版之长,历经四十余载临池不辍,逐渐形成“雄健中见灵秀,古朴中蕴新意”的独特艺术风貌,在行楷与行草领域尤具建树,被誉为“兼具传统筋骨与时代气息的实力派书家”。

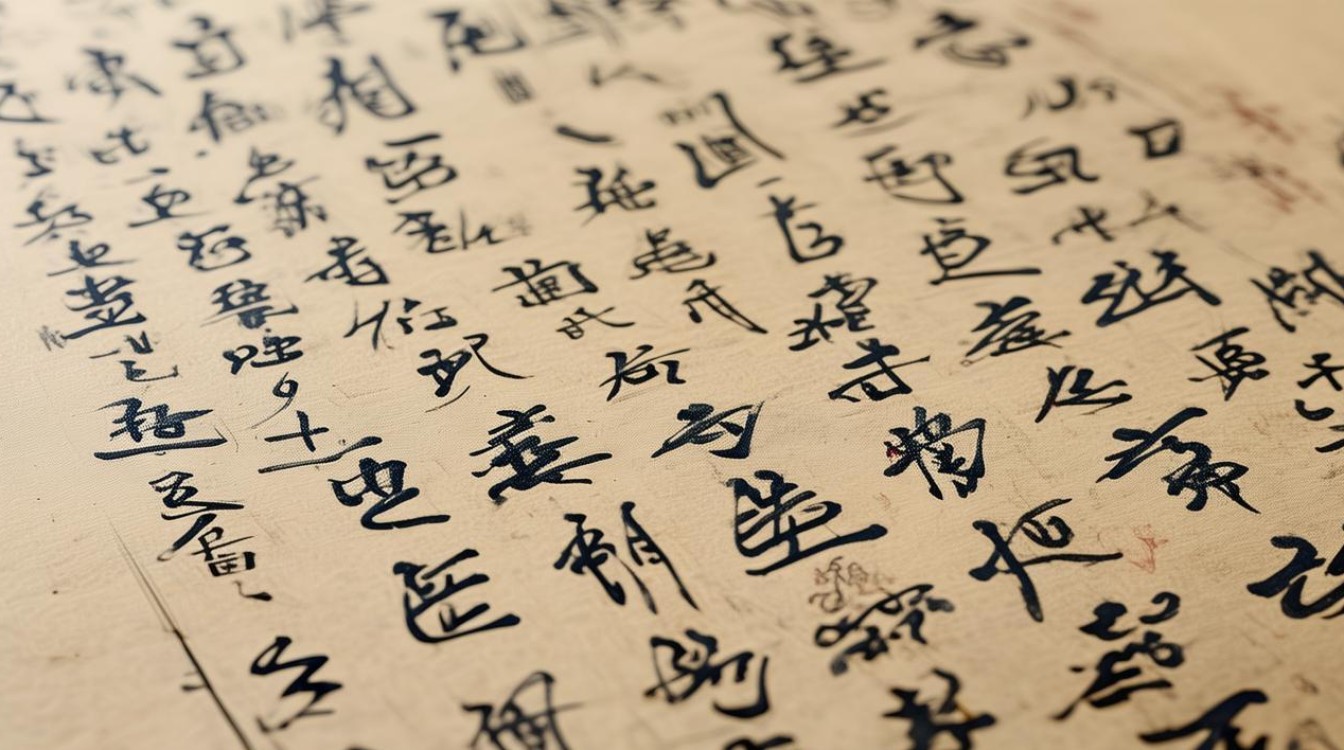

刘孝军的书法启蒙始于家学,祖父为当地私塾先生,幼时常伴祖父研墨习字,从《三字经》《百家姓》的描红起步,打下扎实的基本功,及长,师承著名书法家魏启后先生,深得魏体行楷“清雅劲健、气韵生动”之精髓,他不仅精研魏启后先生“以行写楷、以楷入行”的用笔之道,更溯本求源,遍临《兰亭序》《祭侄文稿》《蜀素帖》等经典法帖,对晋唐宋元诸家书风进行系统梳理与深度体悟,在临帖过程中,他注重“师古而不泥古”,既忠实于原帖的笔墨精神,又融入个人对时代审美与生命体验的思考,逐渐突破单一书风的桎梏,形成兼容并蓄的艺术视野。

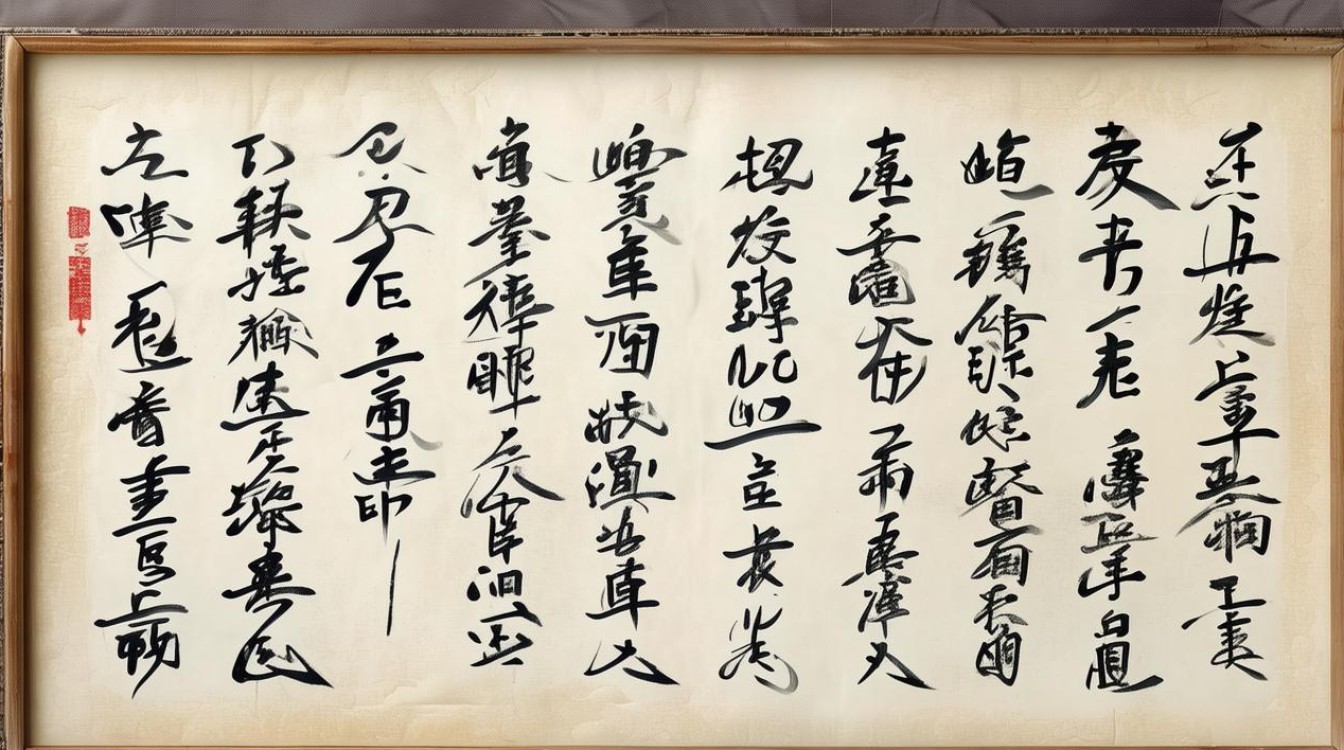

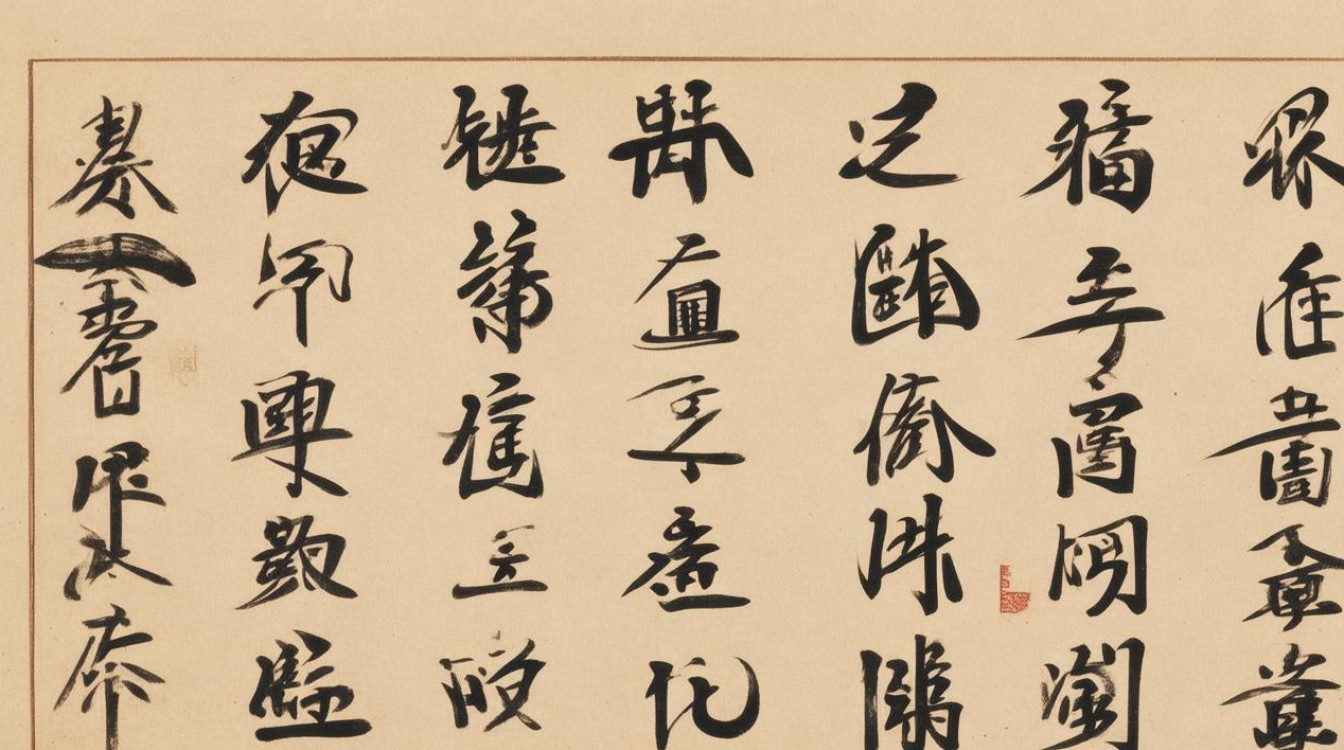

其书法创作以“守正创新”为核心理念,用笔上讲究“方圆兼备,提按分明”,行书作品点画如“高峰坠石,磕然有声”,线条刚劲中含婀娜,转折处见锋芒,收笔时显含蓄;结字上追求“中宫紧敛,外放舒展”,既遵循汉字结构的法度,又通过疏密对比、欹正相生营造出险中求稳的动态平衡,如行楷作品《滕王阁序》,单字取法欧阳询的险峻与颜真卿的浑厚,通篇则通过字间大小、墨色浓淡的变化,形成“行云流水,一气呵成”的节奏感,既保留了经典文本的庄重典雅,又注入了鲜活的当代气息,而行草作品《赤壁怀古》,则更强调情感的抒发,线条时而如“惊蛇入草,骤雨旋风”,时而如“绵里裹铁,柔中寓刚”,将苏轼词作的豪迈意境与书法的笔墨意趣完美融合,展现出“书为心画”的艺术真谛。

刘孝军不仅在创作上成就斐然,更致力于书法的传承与推广,他长期担任山东省书法家协会教育委员会委员,济南大学客座教授,主编《青少年书法启蒙教程》,提出“技道双修、以文化人”的教学理念,主张书法教育需从技法训练与文化素养两方面入手,培养学生对汉字的敬畏之心与审美能力,其创办的“孝军书院”每年举办公益书法讲座与青少年夏令营,累计培养学员数千人,其中多人次在国家级、省级书法展中获奖,为书法艺术的普及与发展贡献力量,他还积极参与公益文化项目,为贫困地区学校捐赠书法教材,深入社区开展“书法惠民”活动,用笔墨传递文化温度。

| 维度 | |

|---|---|

| 书体擅长 | 行楷、行草,兼及榜书、隶书 |

| 艺术特色 | 用笔“方圆兼备,提按分明”,结字“中宫紧敛,外放舒展”,章法“虚实相生,气脉贯通” |

| 代表作品 | 《兰亭序临帖系列》《赤壁怀古》《心经》四条屏、《朱子家训》楷书长卷 |

| 社会职务 | 山东省书法家协会理事,济南市书法家协会副主席,山东艺术学院客座教授 |

| 教育贡献 | 创办“孝军书院”,主编《青少年书法启蒙教程》,举办公益书法讲座与夏令营 |

相关问答FAQs

问:刘孝军书法的师承渊源对他的创作产生了哪些影响?

答:刘孝军早年师承魏启后先生,魏体行楷“清雅劲健、气韵生动”的艺术特质为其奠定坚实的笔墨基础,使其用笔兼具力度与韵律,在此之后,他系统临习晋唐经典,王羲之《兰亭序》的“韵”、颜真卿《祭侄文稿》的“气”、米芾《蜀素帖》的“趣”,分别赋予其线条流动感、情感张力与章法变化,这种“一师多源”的师承路径,使其既深谙传统帖学的笔墨精髓,又能跳出单一书风的局限,最终形成“以古为新、自出机杼”的个人风格,作品中既有魏体的儒雅,又有晋唐的雄浑,更有时代的鲜活气息。

问:如何评价刘孝军书法的市场表现与收藏价值?

答:刘孝军书法作品因艺术风格鲜明、学术底蕴深厚,近年来在艺术市场备受关注,其行楷作品因兼具实用性与观赏性,最受藏家青睐,均价每平尺约8000-12000元;行草作品因创作难度较高,情感表达更为强烈,市场价格略高,部分精品达每平尺1.5万元以上,作为中国美术馆、山东省博物馆等机构收藏的书法家,其作品兼具艺术价值、学术价值与文化传承意义,从长期来看,随着其艺术影响力的提升及书法普及工作的推进,作品市场潜力稳定,尤其适合注重传统书法底蕴与时代审美的藏家收藏。