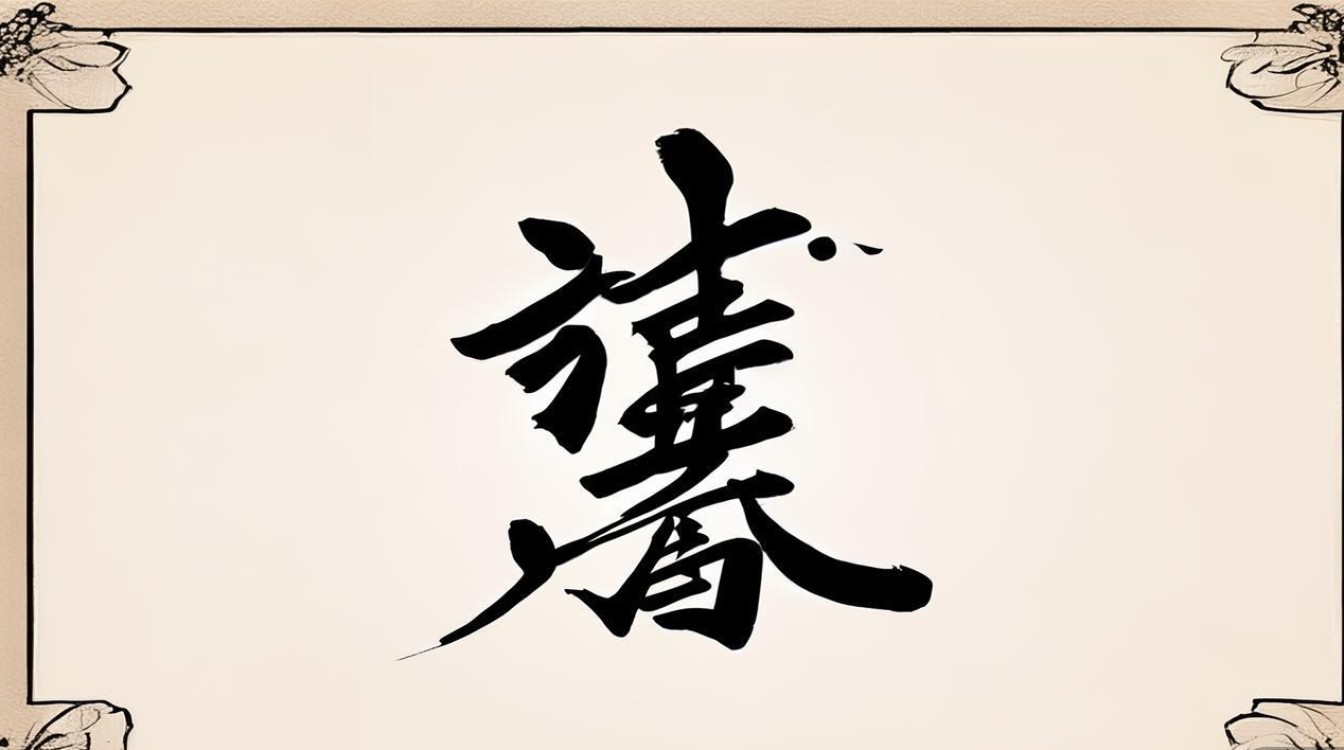

“钦”字作为汉字中的常用字,本义为“恭敬、敬佩”,引申为“钦佩、钦敬”,蕴含着对崇高品德的推崇与对礼仪的尊崇,在书法艺术中,“钦”字不仅承载着文化内涵,更通过笔墨的轻重、结构的疏密、线条的流转,展现出独特的审美价值,其字形为左右结构,左“亻”(人字旁),右“欠”,这一结构特点在书法创作中需注重左右部件的平衡与呼应,方能体现“恭敬”之态的端庄与灵动。

从书体演变来看,“钦”字的书法表现随文字发展而丰富,甲骨文中尚未见“钦”字,金文中“钦”字已具雏形,左“亻”像人形,右“欠”像人张口叹息或打哈欠之状,整体结构古朴,线条遒劲,体现出早期文字的象形特征,至小篆阶段,“钦”字线条趋于匀称,左右部件的布局更为规整,“亻”的竖画挺拔,“欠”的撇捺舒展,整体呈现出对称之美,隶书时期,“钦”字变圆为方,横画多带波磔,“亻”的竖画末端常作雁尾,“欠”的撇画则更加开张,笔画简练而富有动感,为楷书的形成奠定基础,楷书“钦”字定型后,结构严谨,左窄右宽,“亻”的竖画多为垂露或悬针,右“欠”的撇捺则需注意起笔、行笔、收笔的轻重变化,既不能过于轻飘,也不可过于笨重,以体现“恭敬”之态的含蓄与庄重。

不同书体中,“钦”字的笔法与结构各有侧重,楷书讲究“永字八法”,以“钦”字为例,“亻”的撇画需先顿笔后向左下出锋,力度由重至轻;“竖画”则需垂直挺拔,末端或圆或尖,根据书家风格而定。“欠”部首的“撇画”起笔宜轻,行笔略带弧度,收笔时回锋或出锋;“捺画”是“钦”字的关键,需“一波三折”,起笔轻,行笔渐重,出锋处含蓄有力,与“亻”的竖画形成顾盼之势,行书则更注重流动感,“钦”字的左右部件可适当连笔,“亻”的竖画与“欠”的撇画之间可牵丝引带,使整体笔画连贯而不失节奏,如王羲之《兰亭序》中类似结构的字,笔断意连,气韵生动,草书“钦”字则高度简省,“欠”部的撇捺常连为一笔,线条缠绕中见法度,需以深厚的楷书功底为基础,方能做到“草而不乱”,如怀素《自叙帖》中的狂草,将“钦”字的恭敬之态转化为奔放的情感张力。

书法创作中,“钦”字的章法布局也至关重要,若作为单字创作,需注重“计白当黑”,左右部件间的空白需均匀分布,避免拥挤或松散;若融入作品,则需根据上下文字调整大小与疏密,如与“佩”“敬”等字搭配时,可强化“钦”字的端庄感;与“行”“动”等字搭配时,则可适当增加其流动感,历代书家对“钦”字的书写各具特色:颜真卿楷书“钦”字取法于篆隶,笔画浑厚,结构宽博,如《多宝塔碑》中的“钦”,体现出“雄浑大气”的庙堂之气;欧阳询楷书“钦”字则结构险峻,笔画瘦硬,如《九成宫醴泉铭》中的“钦”,于严谨中见灵动;赵孟頫行书“钦”字笔法圆润,姿态秀美,如《洛神赋》中的“钦”,流露出温润典雅的书卷气。

以下为“钦”字书法书体特征对比表,便于直观理解不同书体的风格差异:

| 书体 | 结构特点 | 笔法要点 | 代表风格 | 经典作品举例 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 左窄右宽,中宫收紧 | 藏锋为主,笔画方圆兼备,捺画“一波三折” | 端庄雄伟/险峻瘦硬 | 颜真卿《多宝塔碑》、欧阳询《九成宫醴泉铭》 |

| 行书 | 左右呼应,牵丝自然 | 露锋、侧锋并用,笔画连贯,节奏明快 | 流畅灵动/温润典雅 | 王羲之《兰亭序》、赵孟頫《洛神赋》 |

| 隶书 | 扁平取势,横画波磔 | 蚕头燕尾,笔画厚重,左右开张 | 古朴厚重/方劲刚健 | 《曹全碑》、《张迁碑》 |

| 草书 | 简省笔画,连绵缠绕 | 使转为主,线条圆劲,一气呵成 | 狂放不羁/婉转流畅 | 怀素《自叙帖》、孙过庭《书谱》 |

相关问答FAQs

问:初学者练习“钦”字书法,从哪种书体入手更合适?

答:初学者建议从楷书入手,尤其是颜真卿的《多宝塔碑》或欧阳询的《九成宫醴泉铭》,楷书结构严谨,笔画规范,有助于初学者掌握“钦”字的基本笔法(如“亻”的撇竖、“欠”的撇捺)和结构规律(左右比例、重心稳定),通过楷书练习打下坚实基础后,再逐步过渡到行书、隶书等其他书体,能更好地理解不同书体的风格差异,避免因笔法不扎实导致的“草而不乱”或“行而不畅”。

问:“钦”字在书法创作中如何体现“恭敬”的内涵?

答:“恭敬”的内涵可通过笔法、结构与章法三方面体现,笔法上,宜用含蓄的藏锋或逆锋起笔,笔画力度均匀,避免过于尖锐或轻飘,如“欠”部的捺画需“一波三折”,体现不疾不徐的庄重感;结构上,左右部件需紧密呼应,“亻”的竖画挺拔如人立正,“欠”的撇捺舒展而不张扬,整体重心平稳,无倾斜松散之态;章法上,单字创作时可适当留白,营造“虚静”之气,融入作品时则需与上下文字协调,如与“敬”“礼”等字搭配时,强化端庄肃穆的整体氛围,使“钦”字的“恭敬”之意通过笔墨自然流露。