画家白耿延是中国当代具象绘画领域一位极具辨识度的艺术家,他以对自然与人文的细腻观察、对传统与现代绘画语言的融合探索,在画坛独树一帜,自上世纪80年代步入艺术创作领域以来,白耿延始终秉持“以技载道,以画寄情”的创作理念,其作品涵盖油画、水彩、素描等多个媒介,题材广泛,从静物、风景到人物,无不渗透着他对生命、时光与文化的深刻思考。

白耿延的艺术成长轨迹,与中国社会变革和文化思潮的演进紧密相连,他出生于上世纪60年代的一个书香世家,自幼受传统文化熏陶,少年时便临摹《芥子园画谱》《石涛画语录》,打下坚实的传统绘画功底,80年代,他考入中央美术学院油画系,系统接受西方具象绘画训练,期间深入研究伦勃朗、委拉斯贵支等古典大师的光影技法,也关注弗洛伊德、培根等现代表现主义者的情感表达,这种“传统为根,西学为用”的学习经历,为他日后形成独特的艺术语言埋下伏笔,90年代,白耿延游历欧洲,遍访各大博物馆,在卢浮宫对着维米尔《倒牛奶的女仆》临摹时,他突然意识到:“东方绘画的‘气韵生动’与西方绘画的‘光影真实’,本质都是对生命状态的捕捉。”这一感悟促使他开始打破中西绘画的壁垒,尝试将中国画的写意精神融入油画的写实框架中。

在艺术风格上,白耿延的作品呈现出“静穆中的诗意”与“细腻里的力量感”两大特质,他的静物画尤具代表性,不同于西方古典静物对物质属性的精准描摹,也不同于中国传统花鸟画的象征寓意,白耿延笔下的静物更像是一场“时光的物语”,例如他的系列作品《旧物记》,以斑驳的旧书、磨损的木椅、蒙尘的茶壶为对象,通过层层叠加的透明画法,让光线穿透物体的肌理,在画布上形成斑驳陆离的光影效果,他刻意弱化色彩的鲜艳度,以低饱和度的赭石、土黄、灰蓝为主调,却在笔触中暗藏张力——每一道笔触都像是在与时光对话,既是对物体形态的忠实记录,也是对岁月痕迹的诗意凝练,有评论家称:“白耿延的静物不是‘摆’出来的,而是‘长’出来的,它们带着时间的温度,从画布里自然生长出来。”

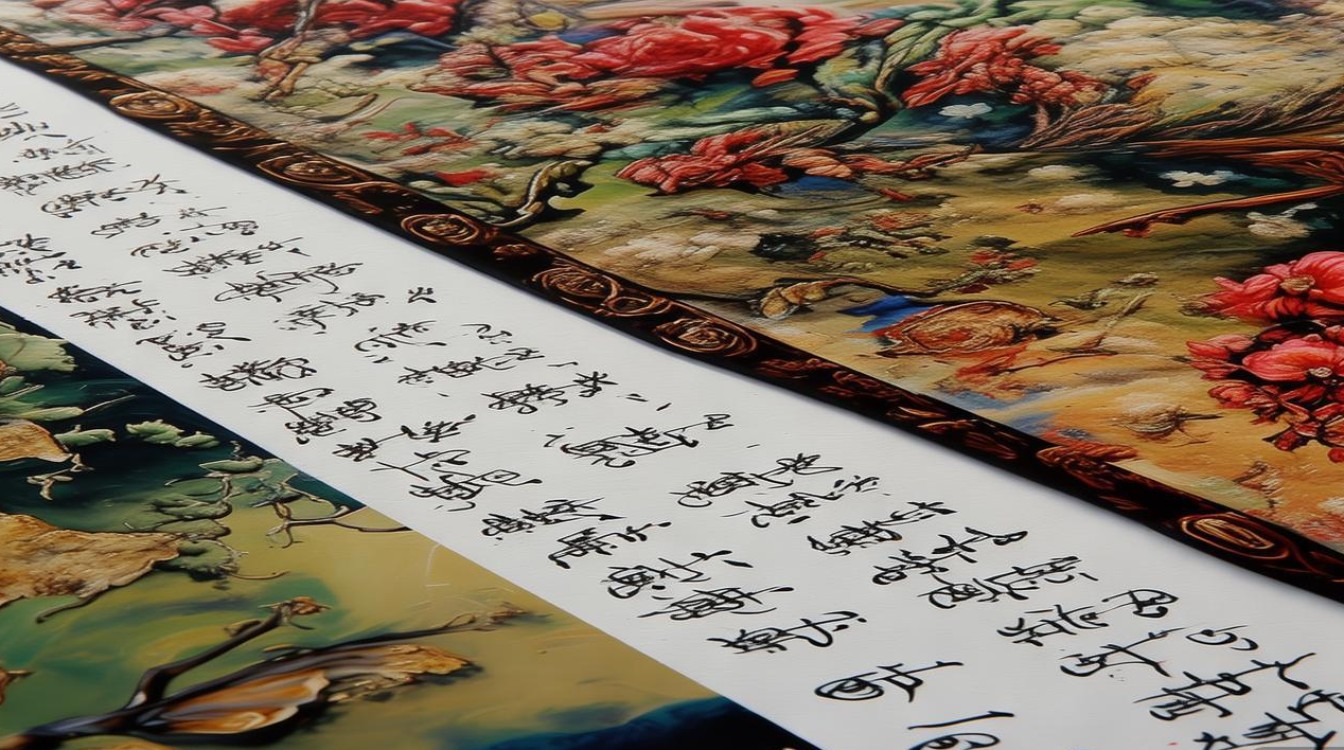

风景画是白耿延艺术世界的另一重要维度,他笔下的风景多取材于北方乡村与江南水乡,既有北方山水的苍茫浑厚,也有江南园林的婉约灵秀,与印象派风景对瞬间光影的捕捉不同,白耿延追求“恒久性”的自然表达,他常在同一个场景中反复写生,历经数月甚至数年,将不同季节、不同时辰的光影变化融入同一幅画面,形成“时空叠印”的独特效果,山间暮色》系列,他通过反复罩染与皴擦,让远山与近雾在虚实之间相互渗透,晨雾、暮霭、月光、雪影在画布上交织,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境,这种创作方式,深受中国传统山水画“三远法”与西方油画“多层次透明技法”的双重影响,既保留了东方哲学中“天人合一”的宇宙观,又体现了油画对空间深度的极致探索。

人物画方面,白耿延较少创作宏大的历史叙事,而是聚焦于普通人的日常瞬间,尤其是劳动者的形象,他的《工匠系列》以木匠、铁匠、织布工为对象,通过近距离的构图与特写式的刻画,突出人物手部的细节——布满老茧的手、紧握工具的手、编织纹理的手,这些“手”成为生命的符号,承载着劳动者与物质世界的互动痕迹,他的人物画色彩克制,多以黑白灰为基调,仅在人物面部或衣饰的局部点缀一抹亮色,形成视觉焦点,这种处理方式,既是对古典主义“明暗对照法”的继承,也是对人物内在精神的聚焦——在朴素的表象下,涌动着生命的坚韧与尊严。

白耿延的艺术成就,离不开他对创作技法的极致追求,他坚持“间接画法”,即通过多次罩染与透明色层叠加,形成丰富而通透的色彩效果,这一技法源自文艺复兴时期的古典油画,但白耿延将其与中国画的“积墨法”相结合,在油画中创造出类似水墨的晕染效果,他的画布上,常常能看到数十层乃至上百层的色层,每一层都薄如蝉翼,却共同构建出物体的体积感与光影的微妙变化,为了更好地表现物体的肌理,他甚至尝试在颜料中加入沙土、木屑等天然材料,让画布本身成为“物”的延伸,这种对技法的痴迷,背后是对“艺术真实性”的深刻理解——对他而言,真实不是对客观世界的简单复制,而是通过物质材料的“在场感”,让观众在视觉触摸中感受到生命的存在。

近年来,白耿延将目光投向了更广阔的文化议题,创作了《非遗传承者》系列,以纪录片式的视角记录即将消失的传统手工艺,他不再局限于画布,而是将绘画、摄影、文字相结合,形成“多媒介艺术档案”,这一系列作品不仅是对传统文化的抢救性记录,更是对“何为艺术”的追问——当艺术不再仅仅是美术馆里的陈列品,而成为连接过去与现在的桥梁,它便拥有了超越时空的社会价值。

以下为白耿延部分代表作品概览:

| 作品名称 | 创作年份 | 尺寸(cm) | 材质 | 艺术风格/主题 |

|---|---|---|---|---|

| 《旧书与铜壶》 | 2010 | 80×60 | 布面油画 | 静物画,通过旧物时光痕迹表达记忆与怀旧 |

| 《山间暮色·秋》 | 2015 | 150×100 | 布面油画 | 风景画,时空叠印的北方秋景,融合中西技法 |

| 《织布工的手》 | 2018 | 70×50 | 素描 | 人物画,聚焦劳动者手部细节,展现生命力量 |

| 《水乡·晨雾》 | 2020 | 120×80 | 水彩 | 风景画,江南水乡的朦胧诗意,水彩的透明感与油画的厚重感结合 |

| 《竹编艺人》 | 2022 | 100×70 | 综合材料 | 非遗主题,融合绘画、摄影与竹编实物,记录传统工艺 |

白耿延的艺术实践,为中国当代具象绘画的发展提供了重要启示,在“观念艺术”盛行的当下,他坚守绘画的本体语言,却又不固步自封,而是以开放的心态吸收多元文化养分,让传统在创新中焕发新生,他的作品告诉我们:艺术的终极意义不在于形式的标新立异,而在于对人类共通情感与永恒价值的深度挖掘,正如他自己所言:“我画的是物,也是时光;是风景,也是人心;是眼前的具体,也是宇宙的永恒。”

FAQs

问:白耿延的创作中常出现“旧物”意象,这背后有何特殊含义?

答:白耿延笔下的“旧物”(如旧书、旧家具、老工具等)并非简单的物品罗列,而是“时光的载体”,他认为,旧物上承载着人的使用痕迹、情感记忆与历史温度,这些痕迹是时间流逝的具象化表达,通过细腻刻画旧物的斑驳、磨损与纹理,他试图探讨“记忆与遗忘”“永恒与瞬间”的哲学命题,同时引发观众对现代消费社会中“快消文化”的反思——在追求“新”与“快”的时代,我们是否正在失去与“过去”的情感连接?

问:您认为白耿延的艺术风格对当代青年画家有何启示?

答:白耿延的艺术风格对青年画家的启示主要体现在三个方面:一是“文化自信”的建立——他证明了中国传统绘画语言(如写意精神、笔墨韵味)与西方油画技法并非对立,而是可以相互融合,为当代艺术提供独特的东方视角;二是“深度创作”的重要性——他拒绝跟风潮流,而是对同一主题进行长期、深入的探索,这种“慢创作”的态度提醒青年画家:艺术的沉淀比速度更重要;三是“社会关怀”的自觉——从《工匠系列》到《非遗传承者》,他的作品始终关注现实与人文,这启示青年画家:艺术创作不应局限于个人表达,更应承担起记录时代、传承文化的责任。