赤峰苏涛书法,是植根于内蒙古赤峰这片沃土,融合传统书法精神与地域文化特质的艺术实践,苏涛作为赤峰当代书法界的代表性人物,其作品既承袭了晋唐以来的书法正统,又巧妙融入了红山文化、契丹文化的雄浑与古朴,形成了独具“塞上书风”的艺术面貌,成为展现赤峰文化底蕴的重要载体。

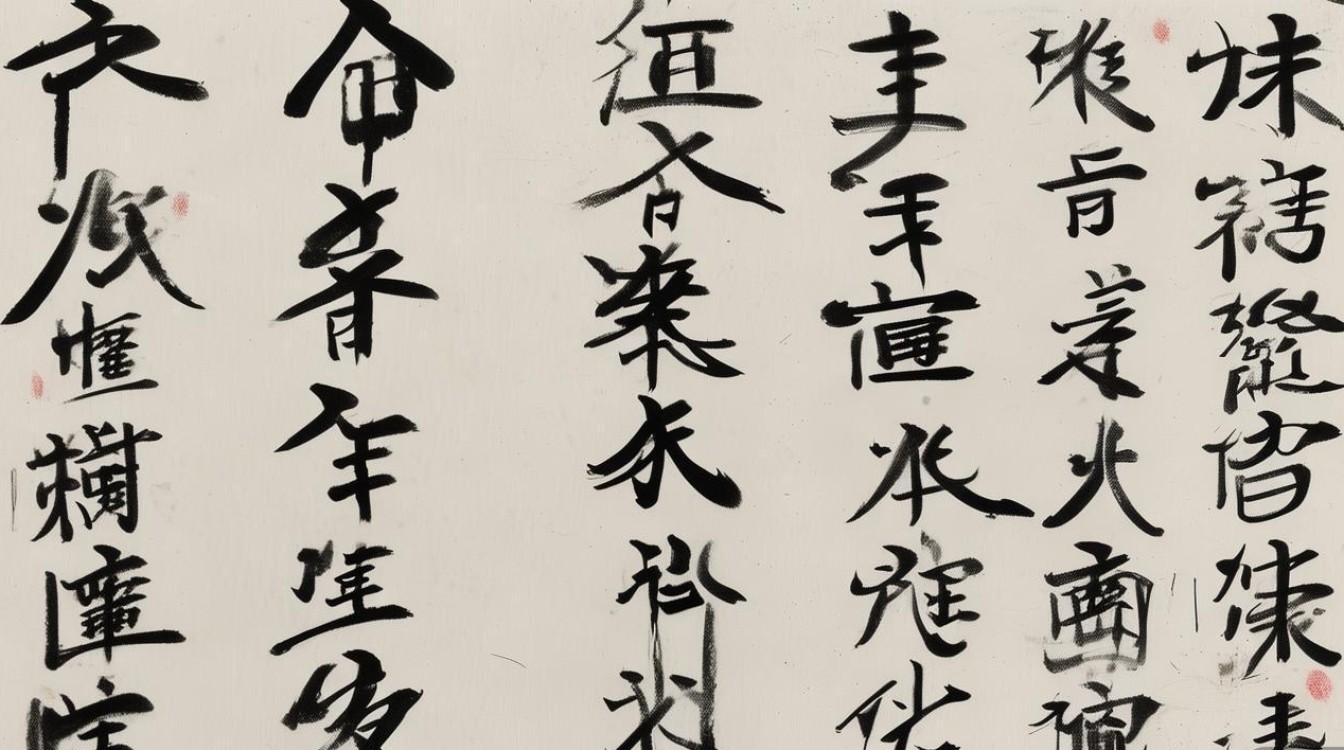

苏涛的书法之路,始于对传统的深度研习,他早年遍临楷书经典,从欧阳询的险峻劲挺到颜真卿的浑厚雄强,再至柳公权的骨力洞达,打下了坚实的楷书基础,行书方面,他醉心于王羲之的《兰亭序》的飘逸潇洒与苏轼《黄州寒食帖》的沉郁顿挫,在笔法的提按转折、字形的欹正相生中,逐渐形成了“以楷为基、以行致韵”的创作理念,尤为可贵的是,他没有止步于对传统的模仿,而是将目光投向了家乡赤峰的历史文化长河,赤峰是红山文化的发祥地,有着“中华文明曙光”的美誉;契丹辽文化在此绵延千年,留下了独特的文字与艺术符号,苏涛深入研读红山玉器的线条纹饰、契丹大字的拙朴结构,将这些地域文化元素融入书法创作,使作品在传统笔墨中透出草原的辽阔与历史的厚重。

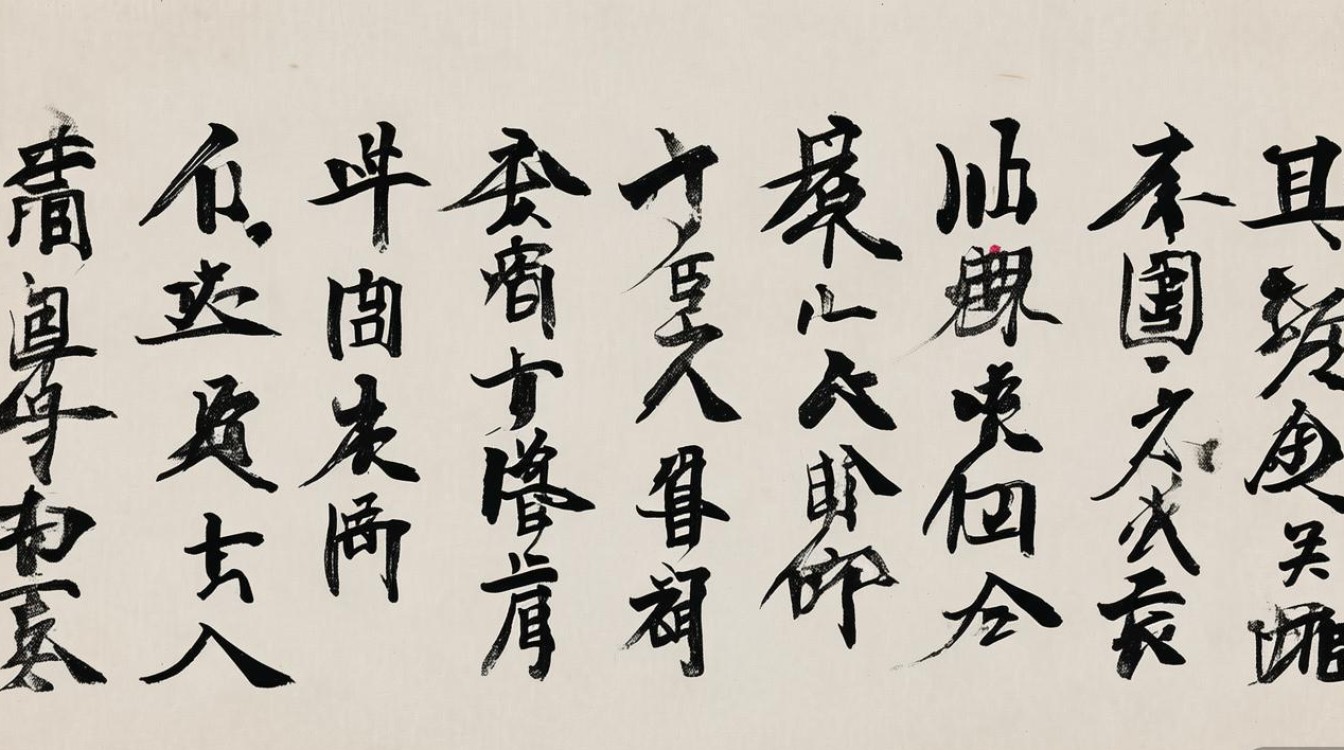

在艺术风格上,苏涛书法呈现出“雄浑中见灵秀,古朴中藏巧思”的特质,其楷书作品,如《赤峰赋》系列,结体方正而不呆板,笔画刚劲中带有圆润,既显庙堂之气的庄重,又不失民间艺术的鲜活,恰如赤峰山川的刚健与包容,行书作品则注重节奏的变化,线条如草原河流般蜿蜒起伏,时而疾驰如骏马奔腾,时而徐缓如牧马归栏,墨色的浓淡干湿与字形的疏密聚散相得益彰,营造出“天苍苍,野茫茫”的意境,草书作品则更具突破性,他融合怀素的狂放与张旭的率真,将契丹文化的粗犷线条引入草书笔法,使笔画在连绵中带有金石味,在跌宕中显出力量感,如《契丹风骨》四条屏,每一笔都仿佛带着草原的风声,充满了生命的张力。

苏涛的书法创作,不仅追求艺术形式上的创新,更注重文化内涵的传递,他常以赤峰的历史名胜、诗词歌赋为创作内容,如书写《红山文化颂》《契丹辽韵》等作品,通过笔墨将红山玉龙的神秘、辽上京的雄伟、乌兰布统的壮美凝固于纸面,让观者在书法中感受赤峰文化的脉络,他还积极参与文化普及活动,走进校园、社区、牧区,传授书法技艺,推动书法艺术与大众生活的融合,使“塞上书风”走出书斋,成为连接传统与现代、城市与草原的文化纽带。

为更清晰地展现苏涛书法的艺术特色,可将其风格要素归纳如下:

| 风格维度 | 具体表现 | 文化融合体现 |

|---|---|---|

| 用笔特点 | 方圆兼备,刚柔并济,提按转折中见力度 | 契丹文字的粗犷线条与晋唐楷书的精谨笔法结合 |

| 结体特征 | 正欹相生,疏密有致,既守规矩又求变化 | 红山玉器的对称纹饰与行书的自然欹侧呼应 |

| 章法布局 | 虚实相生,气韵贯通,整体感与节奏感并重 | 草原的辽阔视野与书法的“计白当黑”理念融合 |

| 文化内涵 | 以赤峰历史、地域文化为创作主题,传递地域精神 | 红山文化、契丹文化的符号与书法笔墨语言互文 |

苏涛的书法成就,不仅体现在作品的艺术价值上,更在于他为赤峰文化走出去所做的贡献,他的作品多次参加全国书法展览,并被多家美术馆、博物馆收藏,成为外界了解赤峰的重要文化符号,他以笔墨为桥梁,让古老的书法艺术在塞北大地焕发出新的生机,也让更多人感受到赤峰文化的独特魅力。

相关问答FAQs

Q1:苏涛书法与其他地域书法流派相比,有哪些独特之处?

A1:苏涛书法的独特性在于“地域性”与“传统性”的深度融合,相较于江南书法的婉约、中原书法的雄浑,苏涛书法更突出“塞上特质”:他吸收了红山文化的古朴纹饰与契丹文化的粗犷线条,使作品带有草原艺术的原始生命力;他坚守晋唐书法的笔法正统,在用笔、结体上严谨规范,避免了地域书法可能出现的“野俗”之气,这种“传统笔法+地域基因”的创作模式,形成了既有法度又有野趣的独特风格,堪称“塞上书风”的代表。

Q2:苏涛的书法创作对赤峰当地文化传承有何意义?

A2:苏涛的书法创作对赤峰文化传承具有多重意义,他以书法为载体,将红山文化、契丹文化等抽象的历史符号转化为可视的艺术作品,让传统文化“活”起来;他通过举办展览、开展公益教学等活动,培养了一批本土书法爱好者,推动了书法艺术在赤峰的普及;他的作品在全国范围内传播,提升了赤峰文化的知名度,让更多人认识到这座城市深厚的历史底蕴,可以说,苏涛不仅是书法家,更是赤峰文化的“传播者”与“守护者”。