韩愈作为唐代古文运动的倡导者、“唐宋八大家”之首,其文学成就彪炳史册,而书法领域虽非其主业,但其书法观念、少量存世作品及相关文献记载,仍为研究唐代文人书法提供了独特视角,韩愈的书法实践与其文学思想一脉相承,强调“文以载道”的同时,亦将书法视为心性修养与情感抒发的载体,形成了以“气”为核心、重神韵轻技巧的审美取向。

韩愈的书法观念:以“气”驭书,文心相通

韩愈的书法思想集中体现在《送高闲上人序》一文中,这篇为僧人高闲所作的序言,不仅是对张旭书法的评析,更系统阐述了其书法创作理念,他认为,张旭书法的精妙源于“喜怒窘穷、悲愉怨恨、思慕酣醉、无聊不平,有动于心,必于草书焉发之”,即书法是内心情感的外化,唯有将生命体验注入笔墨,方能成就“绝其去来今,混乎死生”的艺术境界。

针对高闲的草书,韩愈则提出批评:“今闲之为草书,有旭之心哉?不得其心,而逐其迹,未见其旭能也。”他认为高闲虽学张旭笔法,却缺乏张旭“有动于心”的情感积累,故书法流于形式,无法达到“神融笔畅”的境界,这一观点直指书法创作的核心:技法是基础,但“心”与“气”才是灵魂。

作为古文运动的领袖,韩愈主张“文以明道”,将文章视为“道”的载体,这一思想延伸至书法领域,他同样强调书法的“文心”属性,认为字不仅是视觉符号,更是书者品格、学识、情感的凝聚,他在《答李翊书》中提出“气盛则言之短长与声之高下者皆宜”,这一“气盛”之说,同样适用于书法——书者需养气、蓄气,使笔墨“气韵生动”,方能传达内在精神。

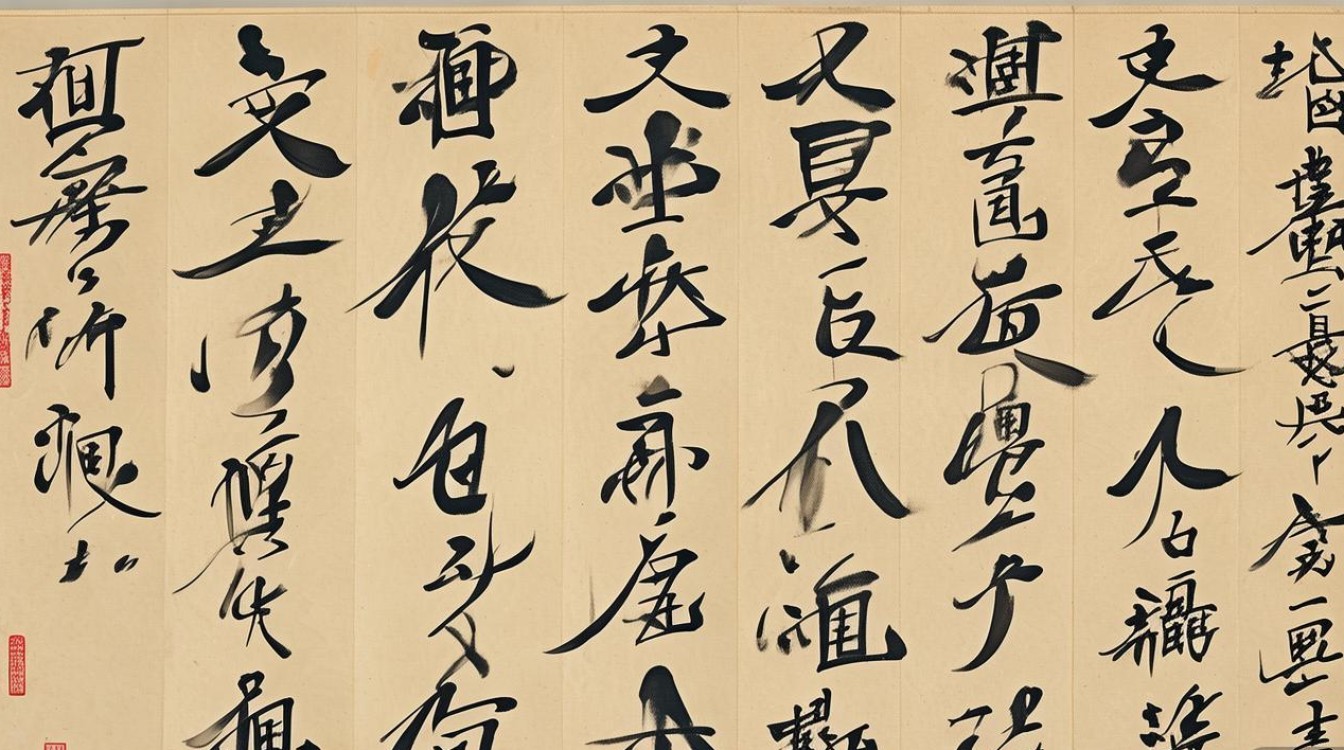

韩愈书法作品:存世虽少,文气犹存

韩愈的书法作品传世极少,这与他将主要精力投入文学创作有关,也与唐代文人“以文为业”的风气相关,据文献记载,其书法多为尺牍、题跋、碑刻题记等实用性书迹,尚未发现确认为真迹的墨迹本,目前可考的相关信息多见于后世著录与碑刻:

碑刻题记与题名

韩愈曾参与撰文并书写的碑刻中,《南海神庙碑》(又称《韩愈碑》)最具代表性,此碑立于唐元和十二年(817年),位于今广东广州,原碑已佚,现存宋代翻刻本,碑文由韩愈撰文,据记载其亦参与书写,字体为楷书,风格浑厚古朴,笔画方正中见灵动,结体茂密而不失疏朗,与其文章“雄健浑濒”的风格相呼应,清代金石学家翁方纲评其书“笔力横绝,自是唐人第一等碑刻”,虽可能因翻刻失真,但仍可见其书法“以气为主”的特质。

洛阳龙门石窟的《题龙门山堂》题记、河南封岳庙的题名等,亦有传为韩愈所书,但真伪尚存争议,需结合文献与书风进一步考证。

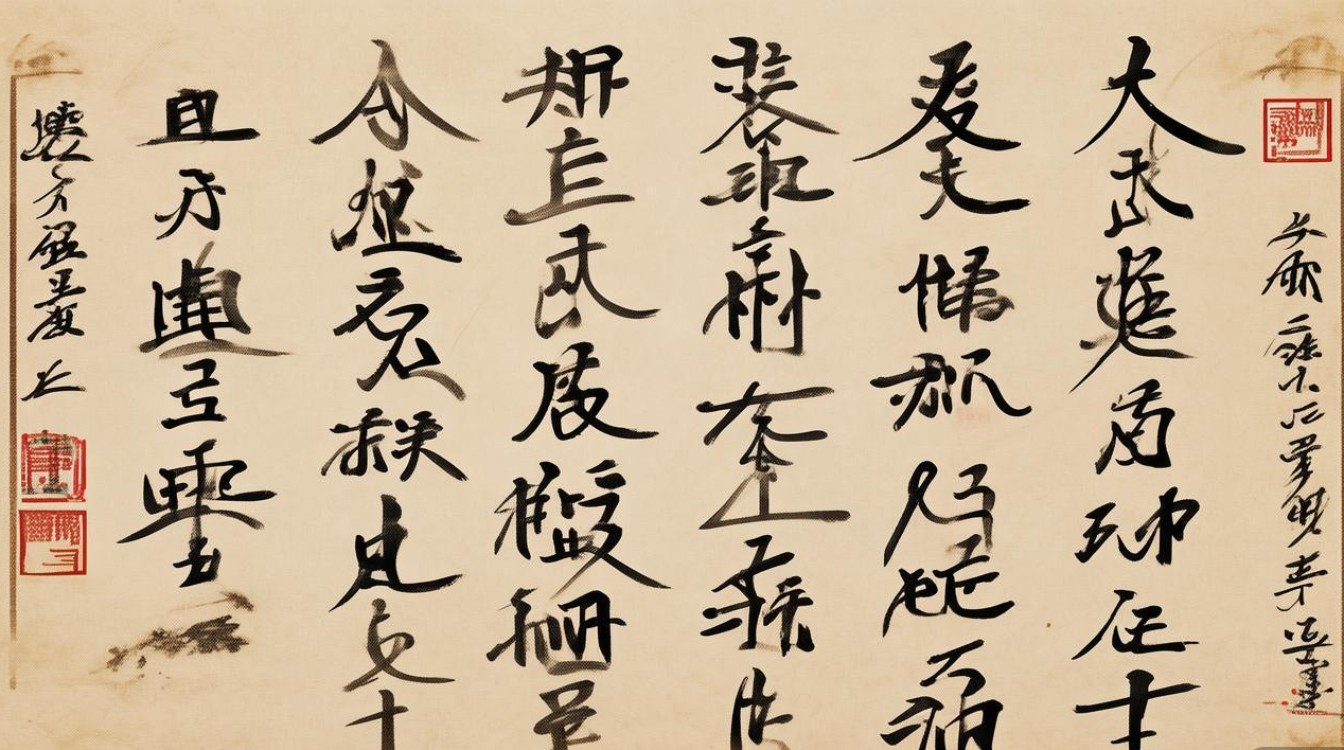

尺牍与书迹著录

宋代《宣和书谱》著录有韩愈行书《Letters》(尺牍)数件,称其“颇效羲之,然气骨自高”,但原迹已佚,明代陶宗仪《书史会要》记载其“善正书、行书,笔法劲瘦,意态超逸”,并提及曾见其与柳宗元往来的尺牍,结体疏朗,用笔爽利,有魏晋风韵,但此类记载多属后世追述,实物难觅。

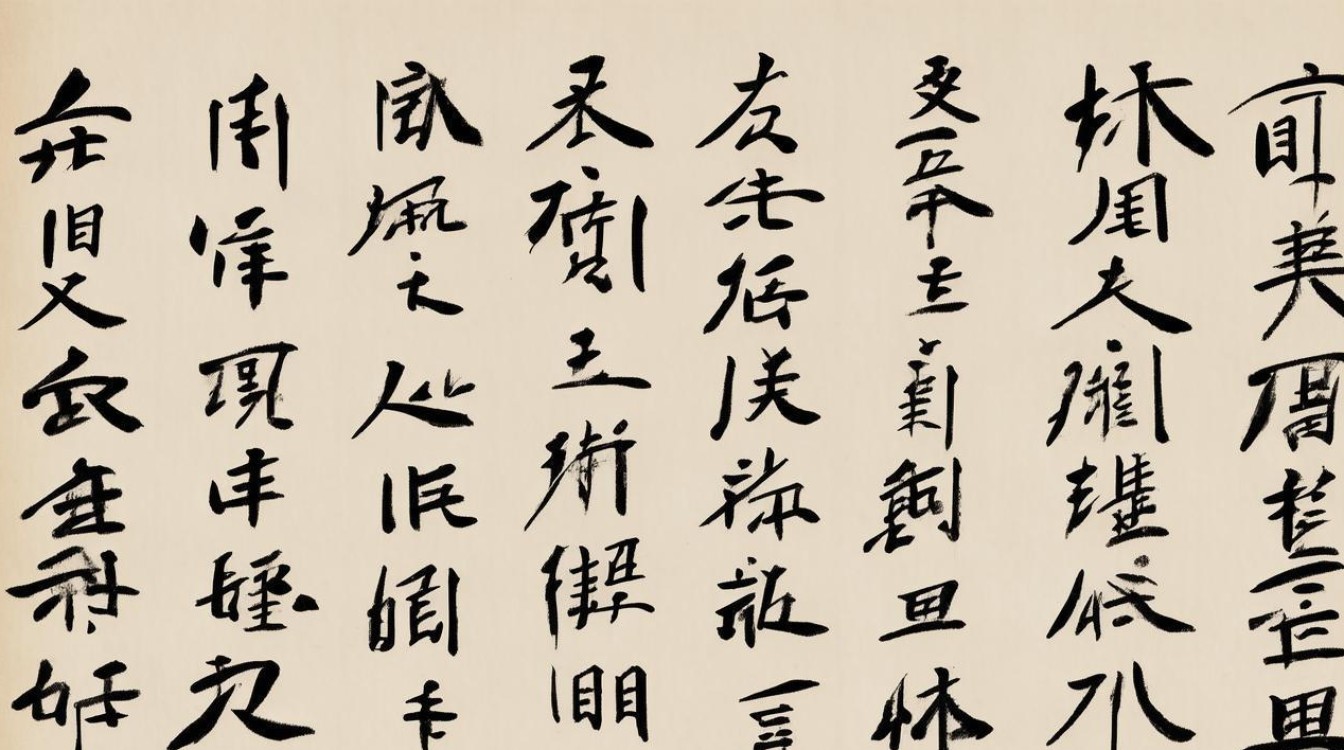

书法风格推测

虽无真迹存世,但通过韩愈的文学风格、书法观念及传世碑刻摹本,可推测其书法特点:

- 用笔:以“骨”胜,强调笔力劲健,反对柔媚,其《送高闲上人序》批评高闲书法“不得其心,而逐其迹”,暗含对技巧堆砌的不满,主张以“气”驭笔,使笔画如“屋漏痕”“锥画沙”,自然而有力量。

- 结体:尚“势”不尚“巧”,追求字形因气而生动的自然状态,其文章“如长江大河,浑浩流转”,书法或亦有此“势”,结体不拘泥于平整,而以气脉贯通,形成“险中求稳、动中寓静”的视觉效果。

- 神韵:重“神”轻“形”,追求“书如其人”,韩愈在《答李翊书》中强调“根之茂者其实遂”,认为内在修养是外在表现的根基,其书法或如其文,以“文气”为核心,展现出刚正不阿、雄浑开阔的人格特质。

韩愈书法的历史影响:文人书法的“气韵”典范

韩愈的书法观念与创作实践,对后世文人书法产生了深远影响,他将书法从“技艺”层面提升至“心性”层面,强化了书法与书者人格、情感的关联,为宋代“尚意”书风开辟了道路。

苏轼提出“我书意造本无法”,黄庭坚强调“书画以韵为主”,均与韩愈“以气驭书”的思想一脉相承,韩愈作为儒家道统的维护者,其书法中的“文人气”与“道德气”,成为后世文人书法追求的典范——书法不仅是艺术,更是书者精神世界的直接呈现。

韩愈书法相关文献与观点概览

| 文献名称 | 内容要点 | 历史意义 |

|---|---|---|

| 《送高闲上人序》 | 提出“有动于心,必于草书焉发之”,强调情感对书法创作的核心作用;批评高闲“逐其迹而不得其心”。 | 奠定了文人书法“重神韵轻技巧”的理论基础,成为唐代书法批评的重要文献。 |

| 《南海神庙碑》 | 楷书碑刻,传为韩愈书写,风格浑厚古朴,笔力劲健。 | 现存唯一可考的韩愈书法实物载体(虽为翻刻),反映其“以气为主”的书法实践。 |

| 《宣和书谱》 | 著录韩愈行书尺牍,称其“颇效羲之,然气骨自高”。 | 体现宋代对韩愈书法的认可,将其纳入“文人书法”谱系,强调其“气骨”特质。 |

相关问答FAQs

Q1:韩愈的书法作品为何传世极少?

A:韩愈书法作品传世极少主要有三方面原因:其一,其精力主要集中于文学创作与儒家道统建设,书法并非主业,创作数量有限;其二,唐代文人书法多尺牍、题跋等实用性书迹,不易保存,加之历经战乱、火灾等天灾人祸,墨迹真迹几乎湮灭;其三,后世对韩愈的推崇多集中于文学成就,书法领域虽有其观念影响,但缺乏系统整理与刻意收藏,导致作品散佚严重。

Q2:韩愈的书法观念对宋代“尚意”书风有何影响?

A:韩愈的书法观念直接影响了宋代“尚意”书风的形成,他在《送高闲上人序》中强调“有动于心,必于草书焉发之”,将书法创作与书者内心情感紧密绑定,打破了唐代书法对法度的严格遵循;其“气盛则言宜”的“养气”说,也为宋代书家提供了理论支撑——苏轼“我书意造本无法”、黄庭坚“书画以韵为主”,均是对韩愈“以气驭书”思想的继承与发展,推动书法从“尚法”走向“尚意”,更强调书者个性与精神世界的表达。