伊秉绶是清代中期极具影响力的书法家,其书法艺术以雄浑古拙、大气磅礴著称,在中国书法史上占据重要地位,他生于1754年,卒于1815年,字组似,号墨卿,又号默庵,福建汀州宁化人,乾隆五十四年(1789年)进士,历任刑部主事、惠州知府、扬州知府等职,为官期间,伊秉绶以清廉刚正著称,而其在书法上的造诣,更使其成为“清代隶书第一人”,与邓石如并称“南伊北邓”,对后世碑学发展产生了深远影响。

伊秉绶的书法成就遍及篆、隶、楷、行诸体,尤以隶书成就最为突出,其早年书法受颜真卿影响较深,楷书取法颜体的雄浑宽博,后转攻汉隶,广泛临摹《衡方碑》《张迁碑》《乙瑛碑》等汉代经典碑刻,同时融入北碑的方劲拙朴,逐渐形成了独具面目的书法风格,他的隶书一改唐以来隶书流美纤巧的习气,以“平正中见险绝,宽博中含灵巧”为特点,将汉隶的朴茂雄强与文人的书卷气完美融合,开创了清代隶书的新风貌。

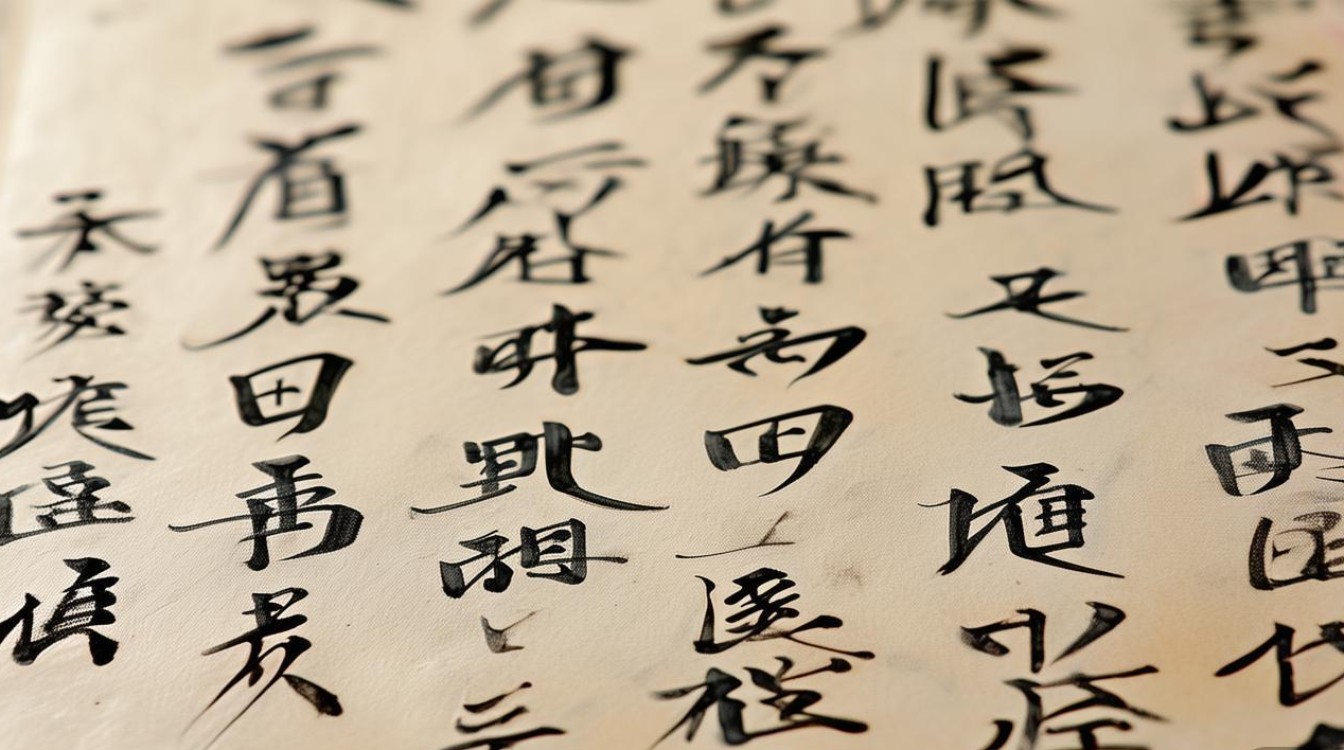

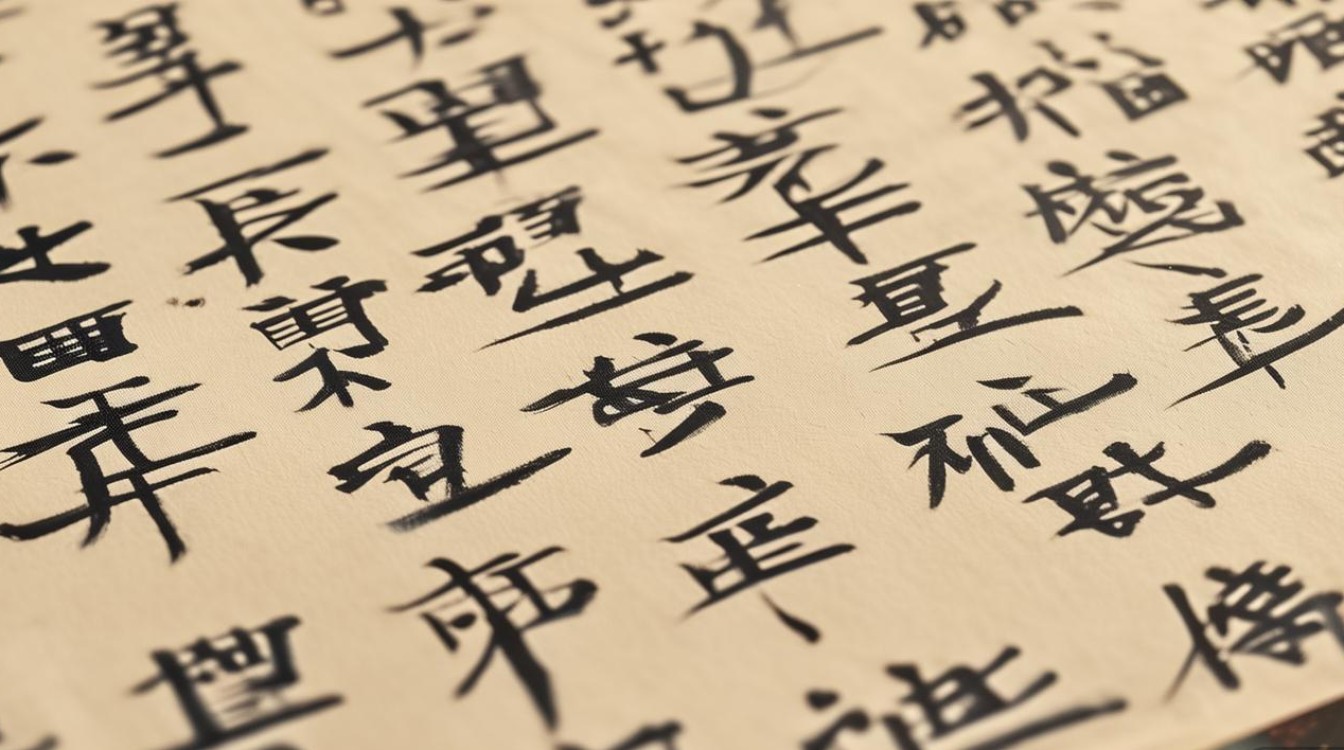

在用笔上,伊秉绶的隶书以“屋漏痕”笔法为核心,线条圆劲厚重,如锥画沙,如印印泥,起笔收笔多含蓄内敛,少提按顿挫,却于平实中蕴含千钧之力,他善用中锋行笔,笔画饱满丰腴,质感强烈,既无汉隶的蚕头燕尾之饰,又无唐隶的刻意雕琢,以“简”胜“繁”,以“拙”胜“巧”,展现出一种大巧若拙的境界,例如其代表作《隶书张衡灵宪四条屏》,单字笔画沉稳如山,结体方正中见错落,左右开张而不失重心,通篇气息贯通,仿佛汉代庙堂气象的重现,令人肃然起敬。

结体方面,伊秉绶的隶书独树一帜,他打破传统隶书横向取势的惯例,多采用纵向取势,字形方正宽博,中宫紧收,笔画向四周辐射,形成“外紧内松”的视觉效果,这种结体既保留了汉隶的方正大气,又通过笔画的长短、疏密、欹正的变化,营造出险中求稳、动中寓静的节奏感,如“东”“门”“国”等字,左右笔画对称伸展,却不显呆板;而“之”“也”“以”等字,则通过笔画的穿插避让,于规整中见灵动,其字距大于行距的章法布局,更强化了作品的疏朗开阔之感,使观者仿佛置身于空旷的古原,感受到一种宁静深远的意境。

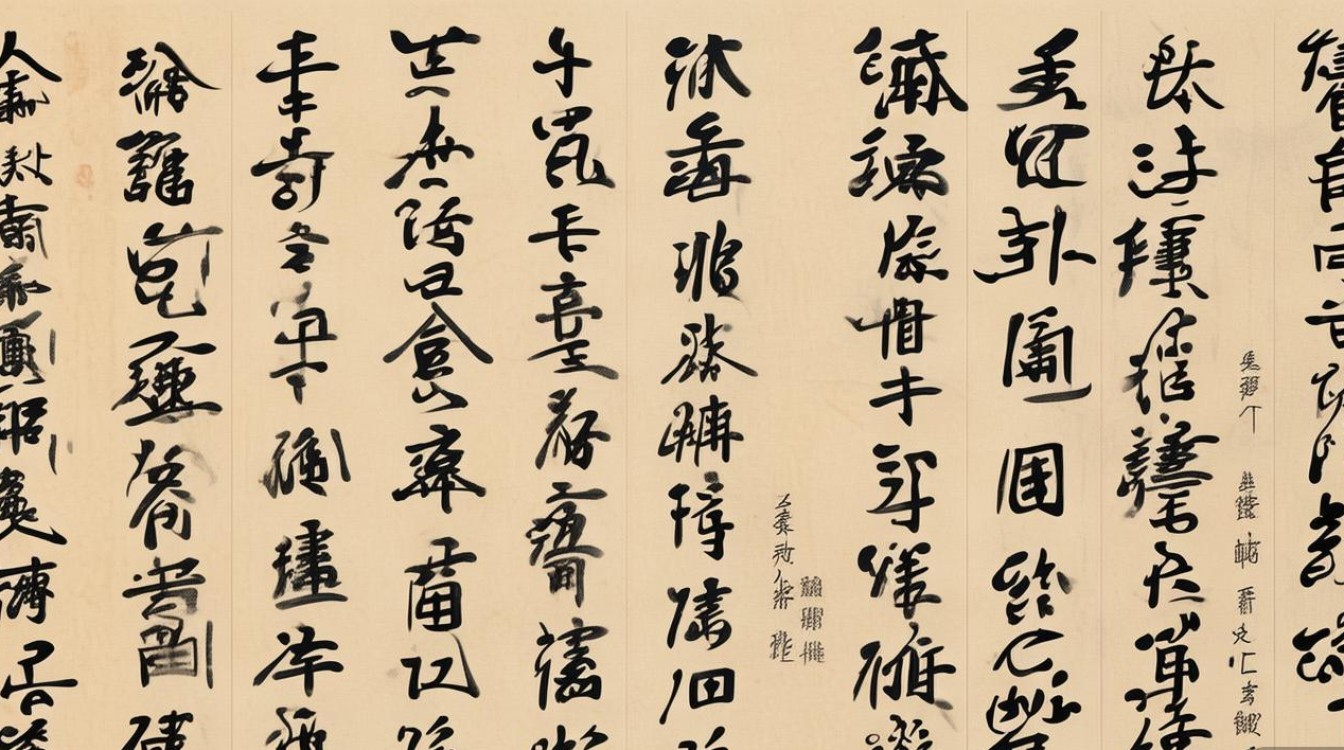

除隶书外,伊秉绶的行书也颇具特色,他的行书取法颜真卿、杨凝式,并融入碑学的笔意,用笔厚重而不失流畅,结体奇崛而不失法度,与赵孟頫、董其昌等人的行书相比,伊秉绶的行书少了些流美,多了些朴拙;少了些妩媚,多了些骨力,其行书作品《行书七言联》“变化合神鬼,纵横走风雷”,线条如屈铁盘丝,结体欹侧多姿,章法跌宕起伏,展现出一种雄强豪迈的气概,堪称行书中的精品。

伊秉绶的书法艺术成就,离不开其深厚的学养和独特的人格魅力,他不仅是书法家,还是一位诗人、画家,精通经史,工于诗文,这种“以学养书”的理念,使其书法作品充满了文化内涵和文人气息,他在《默庵集锦》中曾说:“作书能笔笔还古人,乃为善学。”他强调师法传统,但更注重在传统基础上创新,这种“守正出新”的创作思想,对后世书家产生了重要启示。

为更清晰地展现伊秉绶书法的艺术特色,以下从书体、风格特征、代表作品及艺术价值四个维度进行梳理:

| 书体 | 风格特征 | 代表作品 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 隶书 | 方正宽博,线条厚重,结体疏朗,气势雄浑,融合汉碑与北碑,以“拙”胜“巧” | 《隶书张衡灵宪四条屏》《隶书五言联》“变化合神鬼,纵横走风雷”“政声清似水,文老健于松” | 开创清代隶书新风貌,被誉为“清代隶书第一人”,对碑学发展有重要推动作用 |

| 楷书 | 取法颜真卿,雄浑宽博,笔画遒劲,结体端庄,兼具庙堂气与书卷气 | 《楷书黄庭坚诗轴》 | 传承颜体精髓,为隶书创作奠定坚实基础,展现其“以楷入隶”的创作思路 |

| 行书 | 笔厚意浓,结体奇崛,章法跌宕,融合碑帖,兼具雄强与灵动 | 《行书七言轴》“无事此静坐,闲情且读书” | 打破传统行书流美风格,以碑意入行,为清代行书注入新的活力 |

伊秉绶的书法艺术不仅影响了清代的书坛,对近现代书法也产生了深远影响,其弟子如立庵、伊立勋等,均传承了他的书风;近现代书法家如林散之、沙孟海等,也从其书法中汲取了营养,伊秉绶的隶书,以其独特的艺术魅力,成为中国书法史上的一座高峰,为后人学习传统、创新书法提供了宝贵的经验。

相关问答FAQs

问:伊秉绶的隶书与汉代隶书有何异同?

答:伊秉绶的隶书直接取法汉代隶书,尤其是《衡方碑》《张迁碑》等碑刻,在用笔的厚重、结方的方正、气势的雄浑上,与汉代隶书一脉相承,但二者也有明显区别:汉代隶书处于“隶变”成熟期,笔画中保留着篆书的圆转与蚕头燕尾的装饰性,而伊秉绶的隶书则去除了这些装饰,以平实、简练的线条为主,强调“屋漏痕”般的质感;汉代隶书因实用需求而结体多变,伊秉绶则通过艺术提炼,将结体归纳为更方正、更宽博的范式,融入了文人的审美情趣,更具“书卷气”,可以说,伊秉绶是对汉代隶书的“创造性转化”,使其在清代焕发出新的生命力。

问:如何欣赏伊秉绶书法的“拙”与“厚”?

答:欣赏伊秉绶书法的“拙”与“厚”,需从用笔、结体、章法三个层面入手。“拙”并非笨拙,而是“大巧若拙”的艺术境界,体现在其结体的方正、笔画的含蓄、章法的疏朗中,看似不经意的安排,实则蕴含着深厚的功力与巧思,如“东”“门”等字,左右对称却不刻板,于平实中见变化。“厚”则通过用笔的中锋行笔、线条的饱满质感、墨色的浓润饱满来体现,如“永”“年”等字,笔画如铸铁般沉稳,仿佛有千钧之力,给人一种厚重、雄强的视觉冲击,需结合其文化背景,体会其“以学养书”的内涵,感受作品中蕴含的文人气质与人格魅力,才能真正理解伊秉绶书法“拙”与“厚”的深层价值。