在当代书坛,毛旭春的书法以“守正创新”为核心理念,将传统笔墨精神与时代审美意趣相融合,形成了兼具雄浑气韵与书卷气息的独特艺术风貌,其书法创作涵盖篆、隶、楷、行、草五体,尤以行草书成就最为显著,既有对“二王”书风的细腻传承,又融入碑学的刚健骨力,在笔墨的疾徐、浓淡、枯润之间,展现出深厚的文化积淀与个人才情。

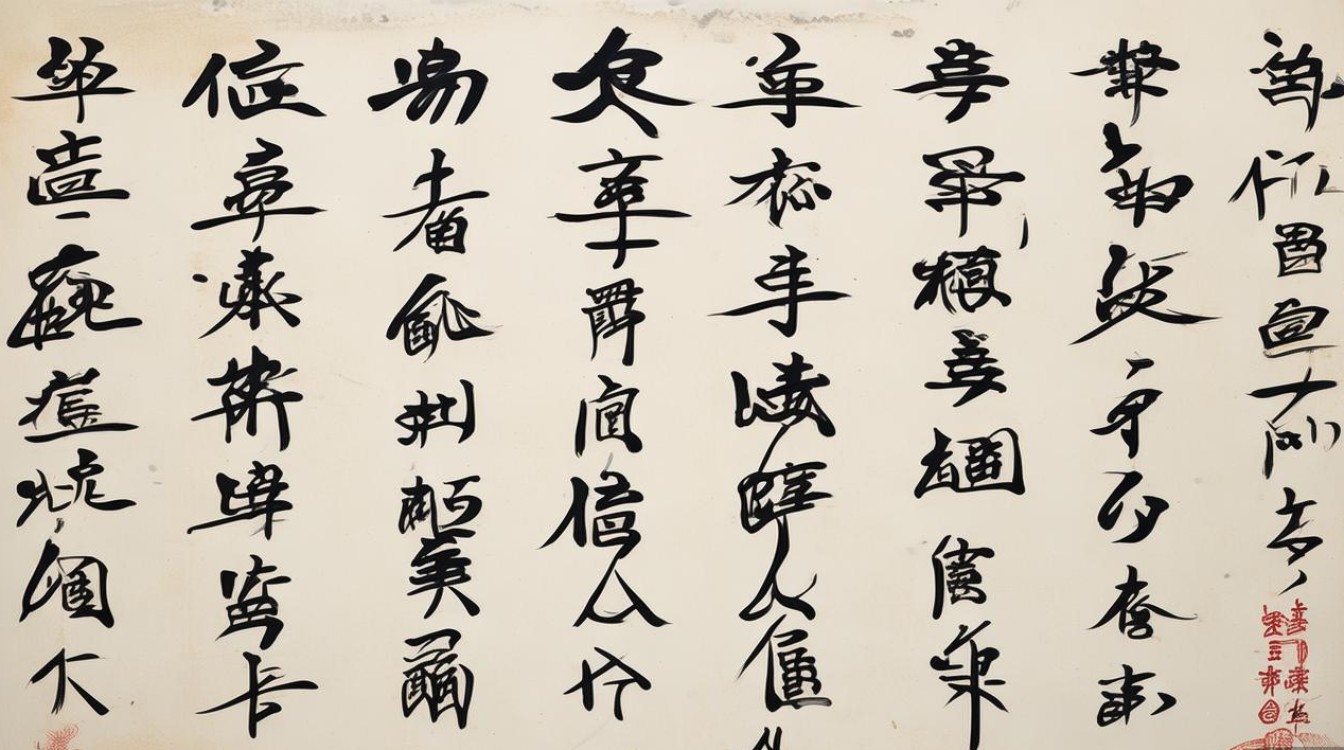

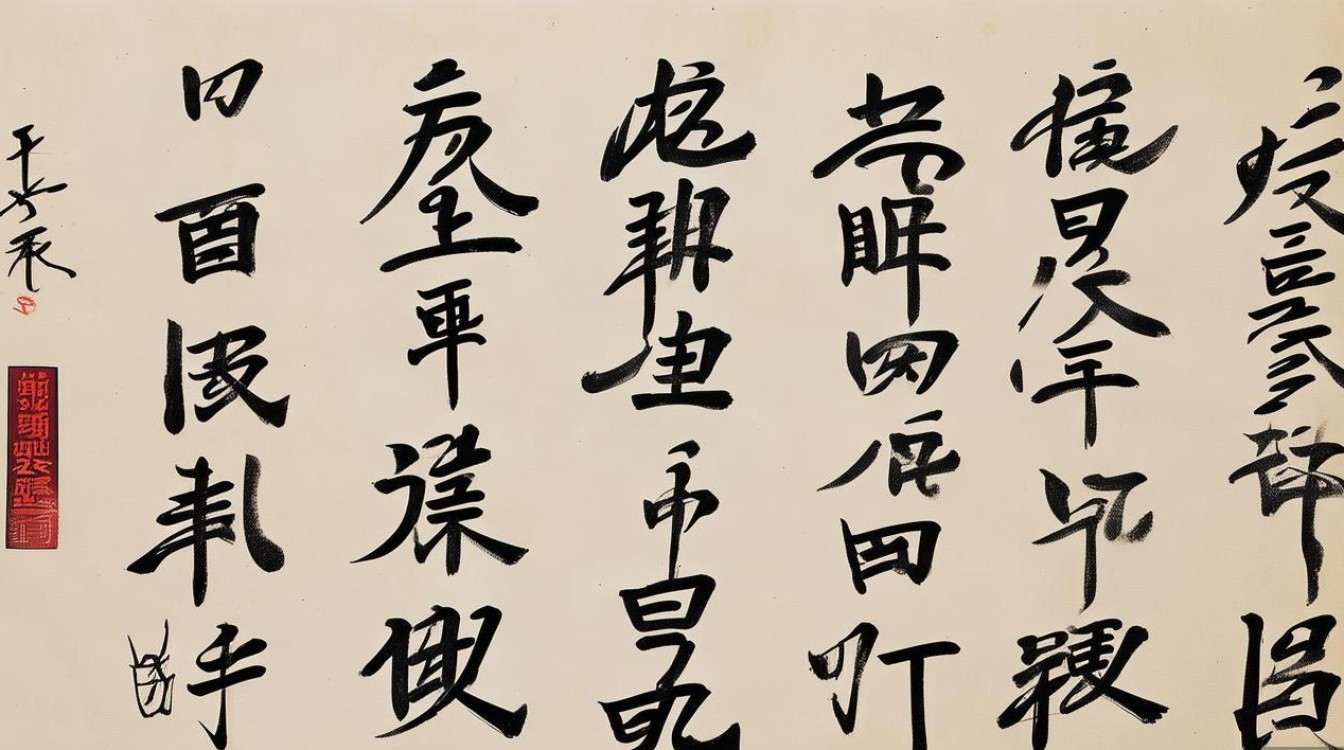

毛旭春的艺术之路始于对传统的深耕,幼年临习欧阳询《九成宫》,少年时期主攻“二王”行书,青年时期遍访碑林,对《张迁碑》《曹全碑》的朴拙与《祭侄文稿》的悲怆反复揣摩,这种“帖以养性,碑以强骨”的学习路径,使其书法既具帖学的流畅婉转,又含碑学的沉厚雄健,他的行草书在结体上打破常规,时而中宫收紧,笔画向四周辐射,形成“险中求稳”的张力;时而左右舒展,笔画如行云流水,营造出“气脉贯通”的韵律,用笔上,他擅长中锋与侧锋的交替使用,提按转折间尽显力度,线条或如“锥画沙”般遒劲,或如“屋漏痕”般自然,枯笔处飞白苍茫,湿笔处浑厚华滋,形成强烈的视觉对比。

在章法布局上,毛旭春的作品讲究“虚实相生,计白当黑”,其行草作品往往以行气为主导,字与字之间顾盼生姿,行与行之间疏密有致,有时通过字形的大小、墨色的浓淡制造节奏变化,如《赤壁赋》长卷,前段笔墨温润,字形端稳,似娓娓道来;后段渐趋奔放,笔势开张,如江涛拍岸,情感层层递进,他常以“乱石铺街”的布局理念打破传统行列的整齐划一,在看似无序中蕴含内在秩序,使作品充满现代审美趣味又不失传统法度。

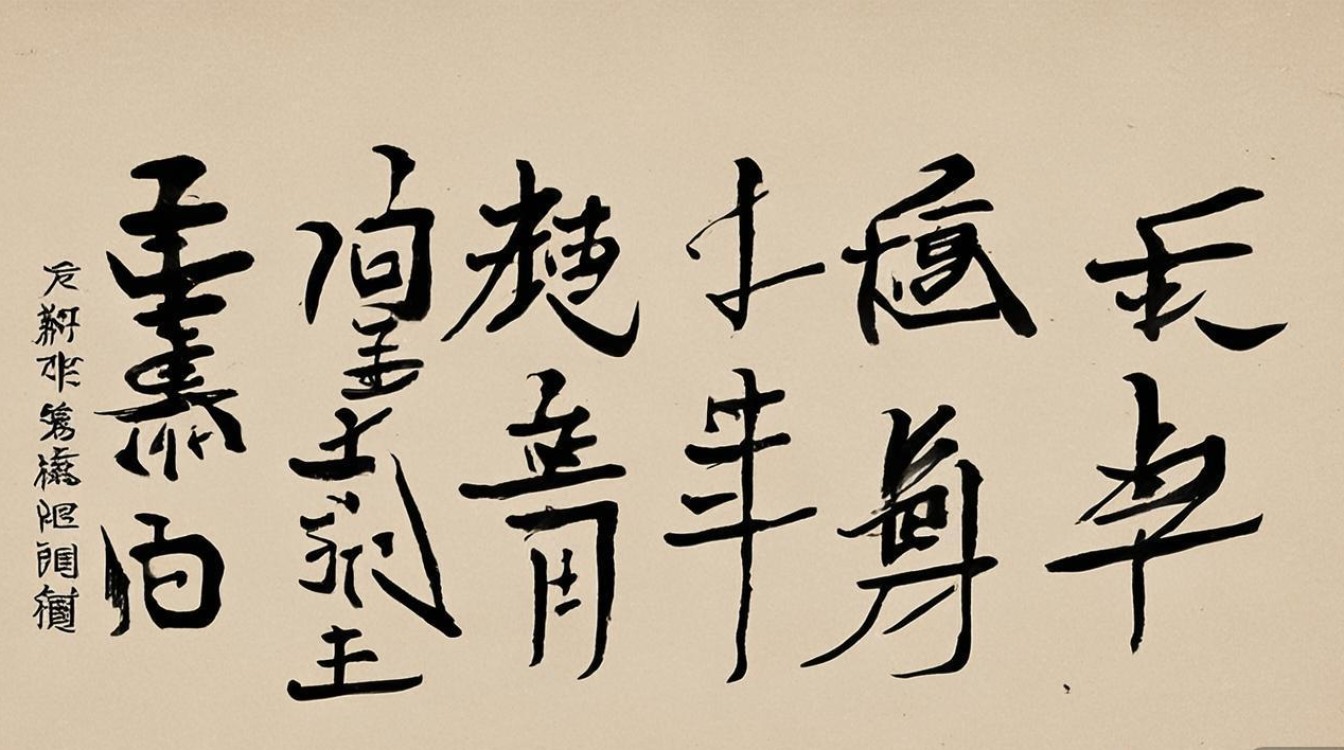

毛旭春的书法不仅追求形式美感,更注重文化内涵的表达,他的作品内容多选古典诗词、经典文句,通过笔墨传递对传统文化的理解与敬畏,如《道德经》篆书作品,以圆劲的线条体现“道法自然”的哲学思想,字形结构对称中见灵动,笔画转折处藏头护尾,既有甲骨文的古朴,又有小篆的规整,展现出“书为心画”的创作理念,他认为,书法不仅是技艺的展现,更是人格的投射,因此其作品始终贯穿着“中正平和”的审美追求,无论何种书体,皆能感受到从容不迫的气度与温润如玉的品格。

为更直观呈现毛旭春书法的技法特点,以下从用笔、结体、章法三方面进行梳理:

| 技法要素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 用笔 | 中锋为主,侧锋为辅;提按分明,转折方圆兼备;枯润相间,飞白自然 | 线条遒劲有力,富有弹性与节奏感,兼具力量与韵律 |

| 结体 | 欹正相生,疏密有致;中宫收紧,外展辐射;变形适度,奇正统一 | 打破常规,形成视觉张力,于平衡中见险绝,于变化中显和谐 |

| 章法 | 行气贯通,虚实相生;行列错落,计白当黑;情感注入,节奏鲜明 | 整体布局灵动多变,气脉畅通,既有传统章法的严谨,又有现代审美的自由 |

作为当代书法家,毛旭春始终秉持“传承不泥古,创新不离宗”的创作理念,他不仅活跃于书法创作一线,还致力于书法教育,通过讲座、工作坊等形式普及书法知识,培养后学,其作品多次参加国内外重要展览,并被多家美术馆、博物馆收藏,被誉为“连接传统与现代的书法践行者”,他的艺术实践证明,书法的传承并非简单的复制,而是在深刻理解传统精神的基础上,以个人才情赋予其新的时代内涵,这正是毛旭春书法艺术的核心价值所在。

相关问答FAQs

Q1:毛旭春书法的师承渊源是什么?他的艺术风格主要受哪些书法家影响?

A1:毛旭春书法的师承可追溯为“帖碑兼修”,早年师从地方名家习欧楷,奠定扎实基础;后入高等书法研修班,系统研习“二王”行书,尤其深得王羲之《兰亭序》的笔法精髓与王献之《中秋帖》的奔放气势,碑学方面,他受《张迁碑》的朴拙雄强、《石门颂》的恣肆开张影响较大,并融合颜真卿《祭侄文稿》的情感张力与米芾《蜀素帖》的率真意趣,这种“以帖为体,以碑为用”的学习路径,使其书法既有帖学的细腻灵动,又有碑学的浑厚苍茫,最终形成个人风貌。

Q2:初学者学习毛旭春的书法风格,应从哪些方面入手?

A2:初学者若想学习毛旭春的书法风格,建议分三步走:夯实传统基础,从楷书入手,临习欧阳询《九成宫》或颜真卿《多宝塔碑》,掌握笔画规范与结构规律;过渡到行书,重点临摹“二王”尺牍,如《兰亭序》《十七帖》,体会行笔的流畅与气韵的贯通;融入碑学元素,可选择《张迁碑》等汉碑临习,增强线条的力度与厚重感,学习过程中需注意:一是注重用笔的中锋与提按变化,避免线条单薄;二是理解其“欹正相生”的结体特点,在临摹中尝试打破机械对称;三是多读帖、多思考,通过分析作品的章法布局与情感表达,将技法与文化内涵相结合,避免陷入“为技法而技法”的误区。