吴雷川(1870-1944),名震,字雷川,浙江杭州人,是近代著名的教育家、学者,曾任燕京大学校长,在中国近代教育史和思想文化领域均有重要建树,除了教育家的身份外,吴雷川的书法艺术同样值得深入探讨,他的书法植根于深厚的传统文化底蕴,融合了文人书法的雅致与学者的书卷气,形成了独具风貌的艺术风格,在近代书法史上占有不可忽视的一席之地。

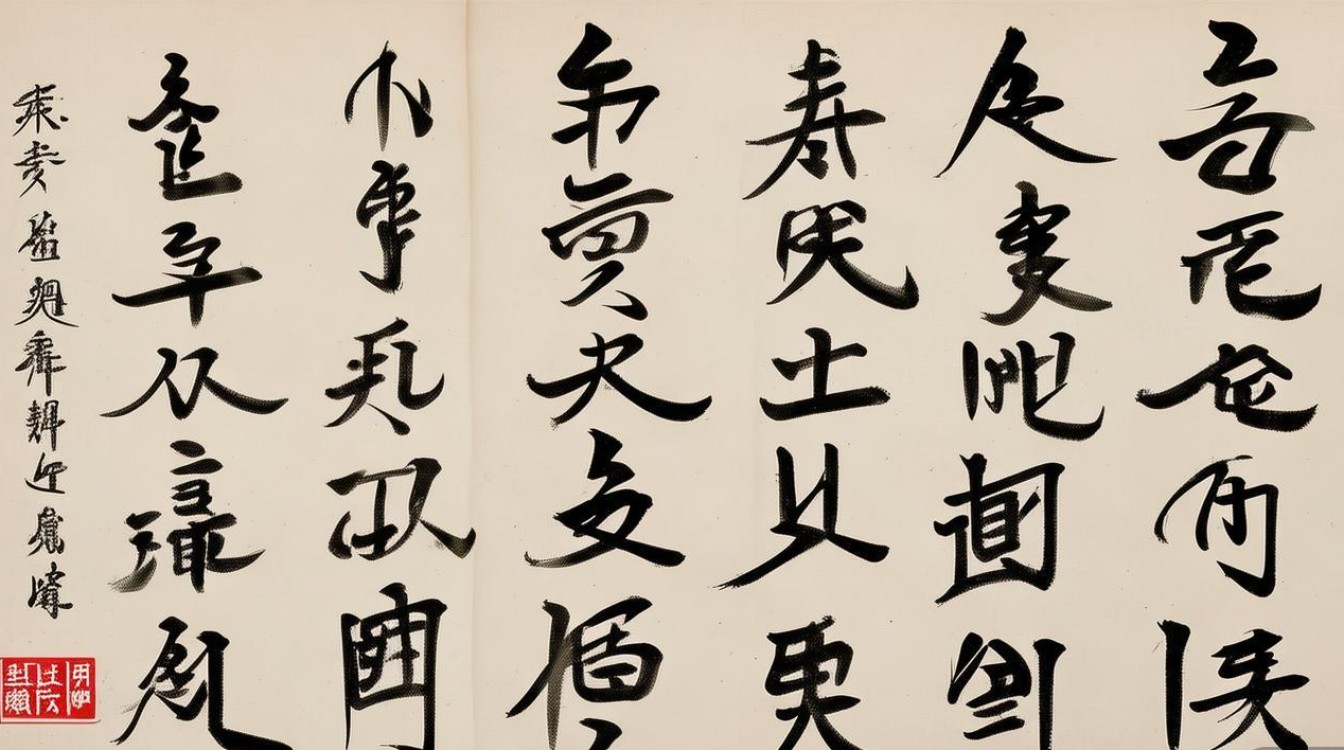

吴雷川的书法成就,首先得益于他扎实的传统文化功底,他自幼接受传统教育,饱读诗书,经史子集均有涉猎,深厚的学养为他的书法注入了丰厚的文化内涵,其书法早期取法晋唐,尤其对王羲之、颜真卿等大家心摹手追,注重笔法的基础训练与法度严谨,这一时期的作品,用笔沉稳,结字端庄,线条圆润遒劲,透露出对传统经典的深刻理解与尊重,例如他早年的楷书作品,结体平正而不失灵动,笔画之间起承转合清晰可见,显示出扎实的“童子功”和对“二王”书风的传承。

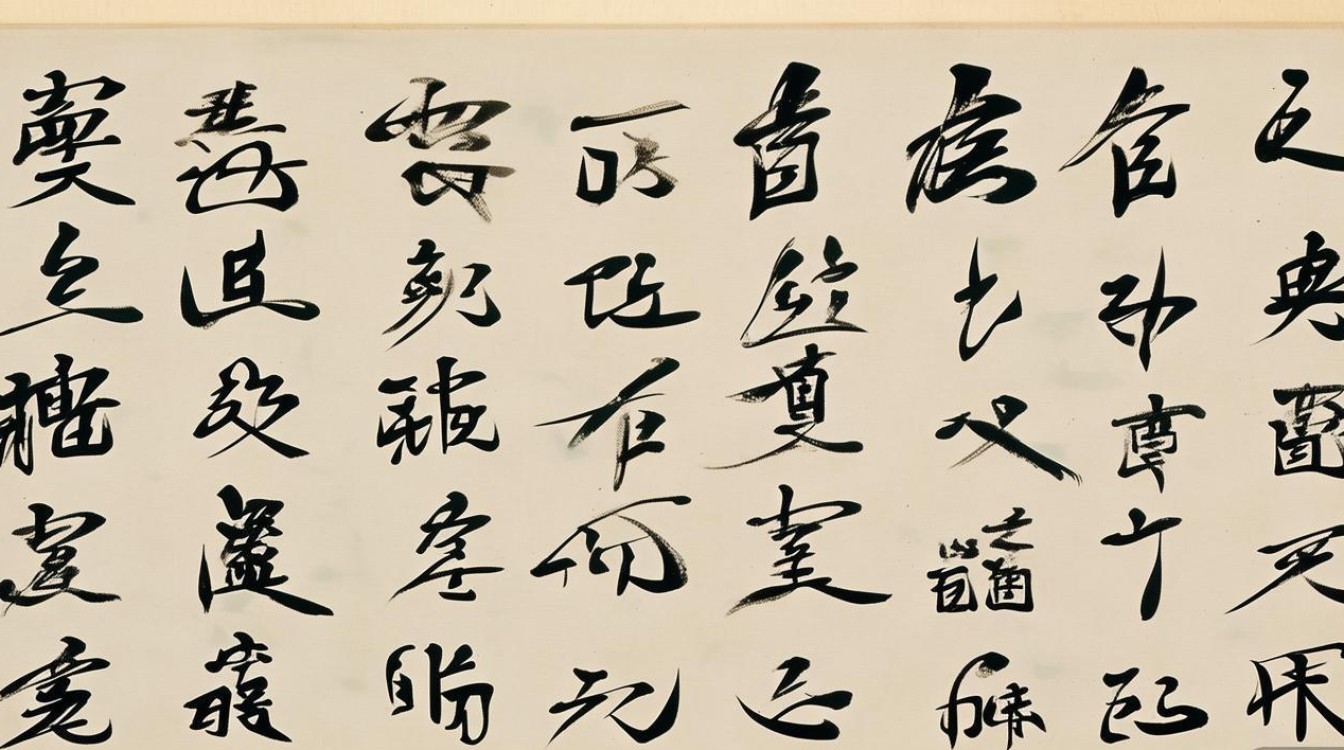

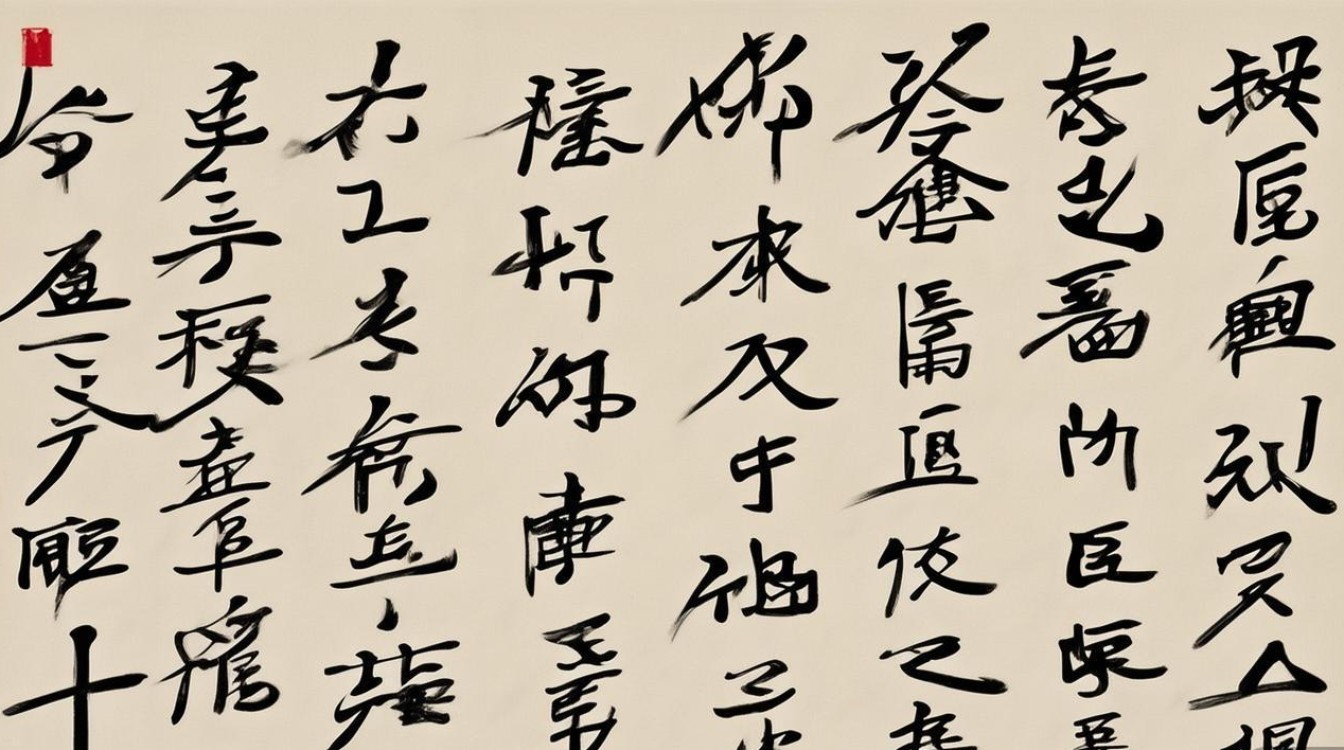

随着阅历的增长与艺术视野的拓展,吴雷川的书法逐渐融入了个人性情与时代气息,他的中年时期,广泛涉猎历代碑帖,尤其对宋人尚意书风和清代碑学多有汲取,苏轼、米芾的洒脱不羁,何绍基、赵之谦的金石趣味,都在他的作品中留下了痕迹,这一阶段,他的书法风格开始呈现出“碑帖融合”的特点:既有帖学的流畅婉转,又有碑学的雄强朴拙,用笔上,中锋与侧锋并用,方圆兼备,线条质感更为丰富,或厚重如碑刻,或轻盈如流水,展现出对笔墨语言的纯熟驾驭,结字上,打破早期平正的格局,追求欹正相生、疏密有致的变化,字里行间流露出学者特有的从容与豁达。

吴雷川晚年的书法,更是进入“人书俱老”的境界,此时的作品,不再刻意追求技巧的完美,而是更注重意境的营造与性情的抒发,笔墨老辣,气韵生动,字如其人,展现出一种平淡天真、返璞归真的艺术境界,他的行草书尤其能体现这一特点,线条看似随意却暗含法度,结字看似散淡却内蕴精神,章法上大小错落、虚实相生,给人以“行云流水”般的视觉美感,这种“无意于佳乃佳”的创作状态,正是文人书法所追求的最高境界之一,他的书法中,既有文人的雅致,避免剑拔弩张的江湖气;又有学者的厚重,不染甜媚俗艳的时风,形成了“醇厚典雅、朴茂自然”的独特风貌。 来看,吴雷川的作品多以自作诗文、经典题跋为主,内容与形式相得益彰,他的文字内容往往关乎学问、人生、世态,充满了正能量与人文关怀,而书法的形式则将这些思想情感以艺术化的方式呈现出来,使读者在欣赏笔墨之美时,也能感受到作品背后的文化温度,这种“书为心画”的创作理念,正是中国传统书法的核心精神,也是吴雷川书法艺术最动人之处。

为了更清晰地展现吴雷川书法的艺术演变与特点,可将其书法风格分期如下:

| 时期 | 取法对象 | 风格特征 | 代表作品(示例) |

|---|---|---|---|

| 早期(青年至中年前期) | 晋唐楷书(王羲之、颜真卿) | 笔法严谨,结字端庄,线条圆润遒劲,注重法度与传承 | 楷书《心经》、小楷尺牍 |

| 中期(中年后期) | 宋人尚意书风(苏轼、米芾)及清代碑学(何绍基、赵之谦) | 碑帖融合,用笔方圆兼备,线条质感丰富,结字欹正相生,兼具洒脱与朴拙 | 行书条幅、对联 |

| 晚期(老年) | 自我风貌,融会贯通 | 笔墨老辣,气韵生动,平淡天真,返璞归真,注重意境与性情抒发 | 行草手卷、题跋 |

吴雷川的书法艺术,不仅是个人才情的展现,更是近代文人书法的一个缩影,他的作品既有对传统的坚守,又有创新的探索,为中国书法的传承与发展做出了独特贡献,在书法日益实用化、市场化的今天,重温吴雷川的书法,更能让我们感受到文人书法的文化魅力与精神价值——它不仅是笔墨技巧的展现,更是学养、性情与人格的综合体现。

相关问答FAQs

Q1:吴雷川的书法与当时的主流书风(如“海派书法”“岭南画派书法”)有何不同?

A1:吴雷川的书法与当时的海派、岭南等地域性书风存在明显差异,海派书法以赵之谦、吴昌硕等为代表,更注重金石碑学的雄强气势与笔墨的奇趣变化,风格外放张扬;岭南书风则以康有为的“尊碑抑帖”思想影响深远,强调碑刻的苍劲古拙与结构的夸张变形,相比之下,吴雷川的书法更偏向文人书卷气,风格内敛醇厚,不以奇巧炫人,而是追求“中和之美”,将学者的严谨与文人的洒脱融为一体,更注重内在的文化气质与笔墨韵味,地域性特征较弱,更具传统文人的普遍精神风貌。

Q2:如何欣赏吴雷川书法中的“书卷气”?

A2:欣赏吴雷川书法的“书卷气”,需从“技”与“道”两个层面入手,从“技”的层面,可关注其用笔的沉稳与线条的质感——他的笔画不刻意追求锋芒,而是以中锋为主,线条圆润含蓄,如“锥画沙”“屋漏痕”,展现出笔墨的厚度与韧性;结字上不拘泥于工整,而是在法度中求变化,疏密得当、欹正相生,透露出从容不迫的学者风范,从“道”的层面,则需体会其作品中的文化内涵与性情流露——他的书法多为自作诗文或经典题跋,文字内容本身富含学养,而笔墨形式又与文字内容相呼应,展现出“字外之意”,如晚年作品的平淡天真,正是其历经世事后的心境写照,这种“技进乎道”的境界,便是“书卷气”的核心,需读者具备一定的传统文化素养与人生阅历,方能深入体会。